自闭症学生报到被劝退特殊教育的责任不容逃避

一张盖着学校公章的录取通知书,本应是 19 岁自闭症学生李同学开启人生新阶段的钥匙,却在报到当天变成了 " 易碎品 "。据报道,今年 4 月 18 日,在广东省残疾人联合会的选拔、推荐下,李同学报考了广东省机械技师学院,并被录取至计算机网络应用专业。而 8 月 30 日开学报到时,校方相关工作人员在得知李同学是自闭症学生后,不为其办理入学手续。9 月 9 日下午,广东省残疾人就业服务中心与学校就此事进行沟通,关于该学生的安置和去留等需进一步沟通后才能确定。

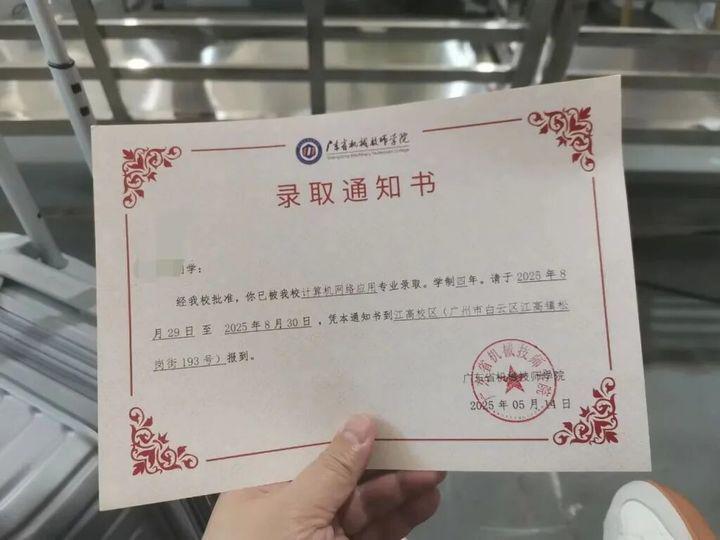

广东省机械技师学院为李同学发放的录取通知书,图源澎湃新闻

从程序上看,李同学的入学资格并无瑕疵。他经省残联选拔推荐,通过学校完整审核,录取通知书上的公章是校方对其资格的明确认可,残疾人证也早已标注残障信息。可校方直到报到当天才以 " 不了解情况 " 为由拒绝入学,这种后知后觉本质上是招生失职,要么审核流于形式,要么刻意回避特殊群体,最终让学生承担错失求学机会的后果,违背了教育诚信。

更值得深思的是,校方将后续处理推给残联,称 " 需专业机构评估 ",却对评估标准、流程一概不知。作为招生主体,学校若对特殊学生能力存疑,理应在审核阶段就建立评估机制,而非等到报到时才 " 临时发难 "。这种责任转嫁,不仅让李同学陷入 " 等待评估 " 的被动,更折射出部分院校对特殊教育责任的逃避。

报到日当天情景,图源澎湃新闻

李同学的遭遇并非个例,农村自闭症孩子的求学之路更显艰难。有媒体报道,广西农村的小阳几乎不会说话,情绪失控时会自伤,母亲为让他上学,自购教具训练、四处奔走,才勉强让孩子进入小学,自己在教室外陪读两年。即便如此,小阳因跟不上进度被孤立,而当地因人口不足未建特校,最近的特校远在 200 公里外且名额稀缺,小阳连 " 被拒绝 " 的资格都没有。这种无校可去的困境,是无数农村特殊家庭的缩影。

家长们的担忧更凸显了保障体系的不足。李同学家长虽认可校方处理速度,却始终焦虑 " 评估不通过怎么办 "" 没学上去哪 "。我国虽有《残疾人保障法》等法律护航,但职业教育领域针对自闭症学生的评估标准、升学衔接、就业支持仍模糊不清。学校口中 " 推荐其他学校或就业 " 的承诺,在现实中往往沦为空话。" 其他学校 " 是否有接收能力?" 就业推荐 " 能否匹配需求?这些不确定性,让特殊学生的求学路布满荆棘。

事实上,自闭症学生绝非 " 教育负担 "。许多轻度患者在逻辑思维、计算机操作等领域颇具优势,只要学校提供适配支持,配备专业辅导员、调整教学节奏、营造包容氛围,他们完全能成长为技能人才。职业教育的核心是 " 以人为本 ",接纳特殊学生不仅是保障个体权益,更能培养全体学生的同理心,这正是职业教育应有的温度。

解决问题,关键在于构建 " 事前评估、事中支持、事后兜底 " 的全链条机制。教育部门需细化特殊学生招生标准,明确评估流程;残联与学校应提前对接,摸清学生能力与需求;学校更要主动完善支持体系,将包容教育纳入办学规划。唯有各方压实责任,才能避免 " 录取又劝退 " 的闹剧重演。

当李同学攥着录取通知书站在校门口时,他想要的不仅是一张课桌,更是被尊重的机会。教育公平不该止步于 " 录取 " 的纸面承诺,更要打通 " 入学 " 的最后关卡。少一些刻板印象,多一些制度保障,少一些责任推诿,多一些主动担当,才能让每一个像李同学这样的特殊个体,都能在教育的阳光下平等成长。