金衡山评《在黑暗中舞蹈》︱什么是大萧条时期的“文化”

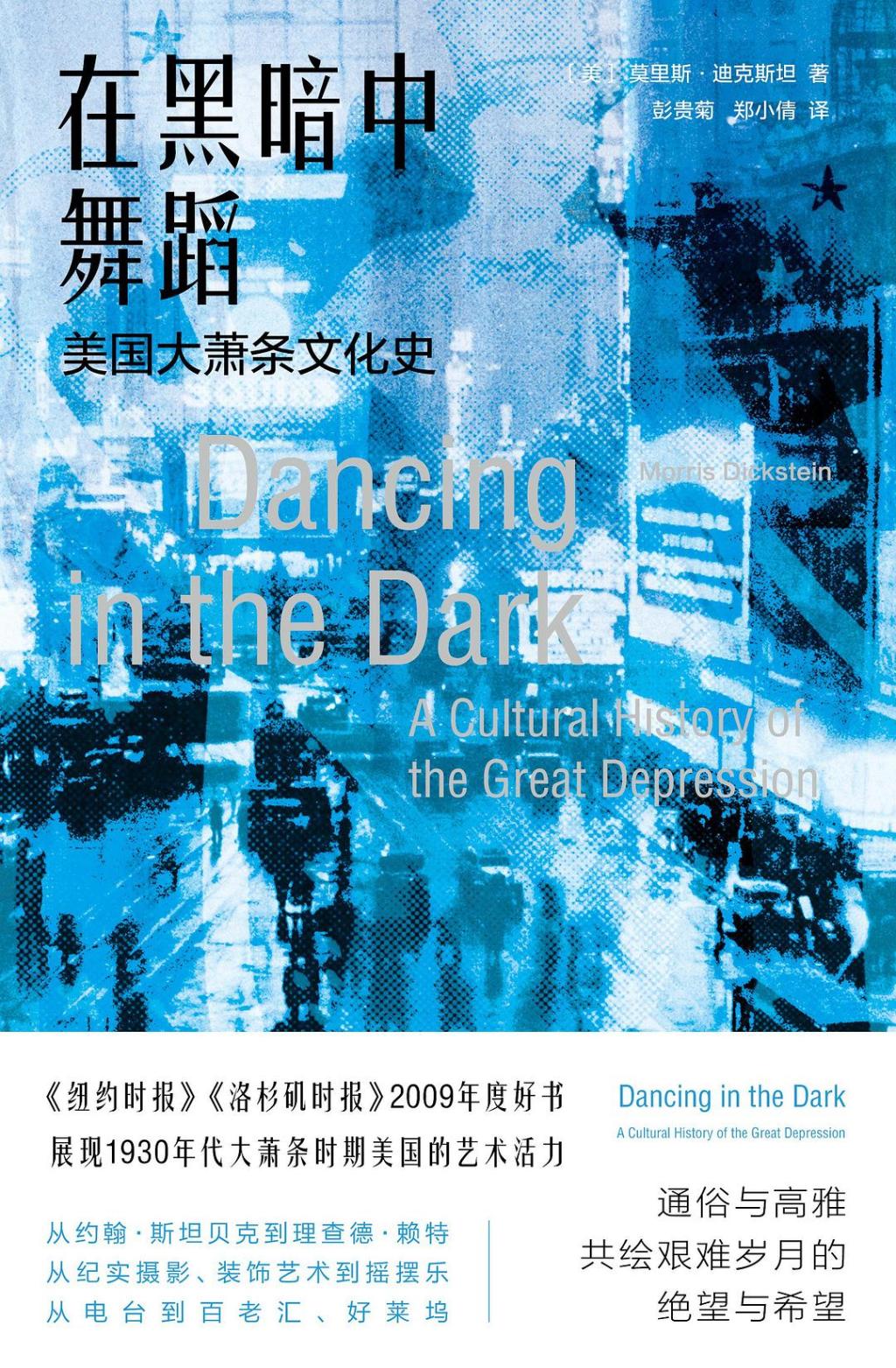

《在黑暗中舞蹈——美国大萧条文化史》,[美] 莫里斯·迪克斯坦著,彭贵菊 / 郑小倩译,南京大学出版社,2024年7月版,628页,138.00元

1929年10月29日的那个星期二,“黑色”正式开始从华尔街蔓延,笼罩美国大地,大萧条时期开始来临。苦难与贫困,流浪与颠沛,罢工与抗争,失望与绝望随后几乎成了那个时期这个国家的代名词。但是,另一方面这个时期的文化却展现了另一番光景,花样繁复,五彩缤纷,在某种程度上,甚至可以用繁荣来形容。这里到底有什么奥妙在其中?美国文化史学者莫里斯·迪肯斯坦写于2009年、南京大学出版社2024年翻译出版的《在黑暗中舞蹈——美国大萧条时期文化史》为此提供了答案。

在这部内容丰富,分析细致,情感充沛,角度个性的煌煌大著里,迪肯斯坦在很大程度上真正充实了“文化”这个词的内涵,他的描述横跨文化的各个方面,囊括文学,电影,音乐,摄影,舞蹈,建筑等,具体而言则是包括小说,诗歌,戏剧,图像,照片,黑帮片,歌舞片,喜剧片,歌舞编导,音乐剧,歌曲与交响乐,尤其是爵士乐与蓝调结合的美国音乐等。同时,贯穿于整部书中的还有一些关键词如左翼文学,无产阶级文学,人民性,现代文学经典,现代诗人与诗作,好莱坞与其黄金年代,美国梦及其无处不在的影响。以及文学在那个特殊年代的表现,比如作为揭丑和鼓劲的文学与作为描绘人性之复杂和不可言说的文学,两者的同道与共存,这中间还穿插了种族与党性的矛盾,族裔身份与工人阶级立场一致性要求间的隔阂和冲突等等,而所有这一切都与一个事,一个年代,一个历史阶段相关,即大萧条时期。

在那个特殊时期,贫困如瘟疫般蔓延,天空被昏黑笼罩,物质生活和情感心理直线下坠,但这个时代的另一面是,这是一个好莱坞蓬勃发展的时期,好片连连、星光熠熠、群星璀璨,这也是一个文学创作丰收的季节,后来获诺贝尔文学奖的福克纳、海明威、斯坦贝克都在这个时期写出了他们的一些代表作,在美国文学史上开创一个时代的小说家赖特、赫斯顿,诗人弗罗斯特、威廉斯、斯蒂文斯、休斯等也都在这个时期留下了他们的杰作,更不用说摄影家兰格、埃文斯、伯克-怀特等,他们的摄影创作和抓拍让三十年代永远留在了我们眼前,栩栩如生,现实感跃然纸上;还有波特、格什温、科普兰的歌曲、轻音乐、音乐剧、交响乐,蓝调与爵士乐的结合让他们的乐曲散发出一股浓郁的情调,西部牛仔风格与黑人音乐的融汇则产生了轻松、深邃、灵巧、洒脱、潇逸的风格;艾灵顿公爵与路易斯·阿姆斯特朗的爵士乐以及他们创始的摇摆时代,给三十年代刻上了隽永的色彩,从钢琴和小号传递出来的那一丝哀愁仿佛是从天上飘来,灵动而深沉的曲调也让人时时忆起了那个曾经晦暗的年份;而三十年代兴起的装饰艺术风格更让现代主义在美国大地上竖起了建筑的典范,纽约城里的克莱斯勒大厦、帝国大厦、洛克菲勒中心等都是在三十年代建成的。

面对这一时期内容繁多,五花八门,丰富多彩的文化,迪克斯坦却能做到信手拈来,娓娓道出,他确是对这些东西耳熟能详,如数家珍,但同时可以看出,在他纵横捭阖的叙述中,有一条主线贯穿始终,那就是用一种客观、平衡、全面的视角讨论他要讲述的对象。就三十年代而言,这一点特别重要,因为那是一个政治观念凸显,文学社会功能升温,通俗文化流行,商业消费与市场票房崭露头角的时代。左翼文化、国际政治与好莱坞的浪漫喜剧和神经喜剧相向而行,无产阶级文学与人民阵线的文化诉求带来了文学作品内容和形式的变化,但个人思想的凝练与个性追求同样也结出了丰硕成果。迪克斯坦慧眼识珠,他的论述抓住了这个时期文化发展与变迁的主要轨迹,拎出一些颇具代表的作品和现象,给予细致分析。同时,又特别注重这些现象背后的矛盾和冲突,用他自己的话来说,就是“反差”,无论是政治观念上的不同甚或对立,还是艺术表现方面的迥异,这些反差其实都构成了三十年代一道特殊的亮丽风景线,迪克斯坦都给予了尽量客观公正,同时又基于个人读解的评述。

就政治表现而言,他特别指出三十年代一些带有明显无产阶级文学特征的作品存在教条主义痕迹,特别是那个时候政党观念上的影响确有让文学成为宣传工具之虞,但同时他也充分看到了这些作品的社会功能,特别是在揭示与解剖三十年代贫困渊源方面起到的启迪作用。另外,他也特别注意到了作品风格与形式不同以及背后的某些意义展现,因为这些都是文化变迁过程中留下的“缝隙”(迪克斯坦语),而文化史的一个使命便是探讨这些东西之间的关系。这就是为什么他在开篇讲述了迈克尔·戈尔德的作品《没钱的犹太人》之后,很快就接续上了亨利·罗斯的《安睡吧》。前者是一位终身共产主义信仰者、美共党员,用直抒胸怀的半自传体方式告白天下,犹太人不只是传言中的富有者,在美国纽约的廉住房里,在肮脏不堪、垃圾成堆、人鼠共住的那个环境里,有成千上万的犹太移民,他们是三十年代贫困席卷而来时直接的承受者。戈尔德的小说在一定程度上提供了政治宣传的渠道,但其揭示三十年代的生活真实的作用同样不可抹杀。可以比较的是罗斯的小说,也是以犹太人的生活为描述对象,但形式方面相差甚大,更是延续了现代主义者乔伊斯、艾略特的笔触,从人物的内向角度出发讲述故事,心理情感以及与此相关的性行为和态度的讲述成了故事的描述对象。两者的共同性与区别,在迪克斯坦的叙述中,构建了关于三十年代贫困景象的感性图像。

关于三十年代的无产阶级文学离不开斯坦贝克的《愤怒的葡萄》。不过,显然,迪克斯坦并不是简单套用政治来阐释那个时代的这部畅销书。他从书中看到了集体主义的某种表现,这指的是小说中描述的罢工和抗议活动,同时指出需要从相对于美国传统的个人主义角度来看小说的这种叙事。看似一笔带过,但这个评论实际上凸显了三十年代文学的显著特征,从中可以体悟文学作品与时代背景的紧密关联。他评述说斯坦贝克的优势不在于宏大主题,而是对于具体事物的真实感的唤起,而这也是迪克斯坦在书中多处提到的三十年代美国文学体现的社会现实主义的要旨。正是这种既紧扣文本,又深入语境的分析手法,让其笔下文化史的展现既有深度,又有厚度,更兼温度,那是因为他对文化现象及背景的读解在做到客观、辩证的同时也带有明显的个人性,在表现自己独特的批评视角同时,也显现了对那个特殊年代的一份发自内心的关切。有意思的是,在评述完斯坦贝克后,迪克斯坦紧接着讲起了福克纳,这位现代主义大师1930发表的《我弥留之际》如果置于大萧条背景来看,也可以发现与斯坦贝克,甚至戈尔德的相同之处,即关于贫困的描述。不同的是,于福克纳而言,故事讲述的方式要比内容更重要。迪克斯坦的这个发现其实并不新鲜,他的贡献在于,把这两位相差甚远的作家放到一个相同的大背景下解读,这不禁让人眼前一亮。福克纳笔下的南方穷白人却原来也与大萧条有千丝万缕的关系,而这是以往的文学史较少提及的。另一方面,他又非常确凿地认为,尽管福克纳为三十年代文学增添了力量,但他并没有进入其中。显然,言外之意是,在其看来现代主义与三十年代之间似乎横亘了某种隔阂。然而,在评点威廉斯、斯蒂文斯这样的现代主义诗人时,他又颇带感情地直言,他们或许并不是三十年代的代言人,但还是以一种意想不到的方式卷入其中。可见,即便是在美国文学或者是文化史中常常被浓墨重彩的现代主义,如果缺少了大萧条这一块,那么对其理解就会不甚了了。这也是迪克斯坦要凸显三十年代文化史的一个重要原因之一。需要指出的是,作为一个后来者,迪肯斯坦在讲述这段历史时,遵循了文化多元主义的要求,专辟一节评论在文学史上有重要地位的黑人作家赖特和赫斯顿及其作品,从政治与现实的角度,分析了前者在创作《土生子》时面临的党性与种族认同间的矛盾。这个分析让我们看到了大萧条时期美国社会与文化构成的复杂性,政治思想在某些时候可以把相同阶层的人团结在一起,这在三十年代发挥了强大的社会动员作用,但是种族问题却并没有因此消失,反而使得思想的一致性常常受到挑战,显示出其脆弱的存在。这是赖特后来逐渐脱离政治的一个深层次原因。与此相对的是,在赫斯顿这位女性人类学家和作家身上,迪肯斯坦看到了与种族问题相关的另一面。 如果说赖特针对的是黑人与白人之间的冲突,并由此开拓了黑人文学的抗议传统,那么赫斯顿关注的则是黑人社会内部的生活,但这并不等于局限于黑人群体,而是从人性的角度刻画人物及其个性,这恰恰是源于美国文学的传统,与三十年代流行的聚焦集体主义行为的文学逆向而行。迪克斯坦的分析也因此让读者看到了大萧条时期文学的多样化。

对现实感的特别关注,对真实性的重视,对文化与表述现实间的关系以及表现形式的强调,是他在本书中倾注的核心。三十年代文化开始商业化,同时也催生了文化的繁荣,如好莱坞电影,格什温的音乐等。同时,他也特别强调通俗文化的高雅格调,这看起来有点悖论,但实则正是文化多样性的表现,也是本书的中心议题,即大萧条时期文化“反差”景象的具体体现。文化的高雅反过来也渗透进了商业化的过程,产生了非同一般的影响。如何看待这种反差?对此,他的评论是这些文化现象不是简单的高端(highbrow)或低端(lowbrow)这样的区分可以总结的,而是两者的融合,这是让三十年代文化充满活力的一个重要取向。相对于此前的二十年代甚至更前以及后来的五十年代活跃的现代主义而言,这种融合极其珍贵,也非常接地气。迪克斯坦将此放置于三十年代一个重要政治氛围中加以阐述,也即人民阵线与文化活动间的互相作用。因反法西斯立场所需,美国的左翼势力,特别是美国共产党开始在三十年代组建统一战线,也即人民阵线。这成为迪克斯坦三十年代文化读解的一条中轴线。在本书中可以发现,他常常用一种联想的方式,贯穿起那个时代的文化现象,在不同文化形态间找到某种关联,如爵士乐与装饰艺术间的关系,其中显现的即兴特征,把两者联系到了一起。究其关联的实质,正是在于人民阵线氛围形成的对人民性重视的文化立场。他可以从斯坦贝克的平民主义思想联系到三十年代的画家托马斯·本顿,后者的绘画在历史上被称为地域现实主义的代表,然后又从这位画家转移到了作曲家科普兰,这位曾经的奉行现代主义为圭臬的音乐家,他的转向说明了时代对于文化之用的需要。他们的共同点在于阐发了人民性的特点,即关注大众所需,为其提供可以作为抚慰与娱乐的艺术服务,而这种平民立场自然也是三十年代语境中的政治声音表达。在本书的第四章,他用了整整一章,专门讨论人民阵线背景下的平民主义转向,其中一个值得大讲特讲的例子是民谣和乡村音乐作曲家伍迪·格思里,他后来直接影响了鲍勃·迪伦和其他一大批六十年代后在通俗乐坛扬名的歌手。在迪克斯坦看来,格思里是一位直接为人民阵线增光添彩的人,但他并不是一位直接为政治路线歌颂的歌手,他的人民性表现在对社会公平与正义的呐喊中,一种发自肺腑的声音传达在其歌曲之中。如果只是从政治立场维护的角度来看格思里,那么会忽视其对艺术创作求真态度的追求,而这其实也是从斯坦贝克到科普兰这样有着平民主义倾向的文化人对人民性的理解路径。迪克斯坦的解读一方面非常有助于了解被浓厚政治氛围裹挟的三十年代文化景观的复杂性,另一方面也可以让人体悟从三十年代到六十年代,政治观念在美国社会的一个变化轨迹。

五十年代初进入冷战后,三十年代曾经一度火热的左翼政治气氛开始下降,甚至遭遇打压。二十年代兴盛的现代主义迂回曲折,又一次得到复兴。迪肯斯坦是在五十年代末进入哥伦比亚大学接受文学教育的。如他自己所说,相较于思想大于内容的一些三十年代的文学,他更喜欢现代主义的作品,这或许是受到了其老师特里林的影响,后者在三十年代也倾向左翼,冷战时偏向中右立场。现代主义文学是其极力推崇的对象。到了六十年代,又一个政治高潮到来之时,与三十年代对比,看似表面上有一致性,但实质又不同,其中有很多值得探讨的东西,如关于政治的作用和表现,与文学的关系等。简单来说,前者更多显现出政治与生活的紧密关联,表现为信仰与理念的忠诚,后者则逐步滑向政治与语言的牵连,尤其是成为所谓的后结构主义的风向标。三十年代的文学和文化在整体气氛上更贴近现实,靠拢生活,六十年代后的文化则更注重体系批判;前者火热、闹腾、简单、甚至粗暴,后者冷峻、严厉、深邃、复杂,但也更加抽象、难解,甚至有时自说自话。大萧条时期那些浸润了平民色彩的文化作品和现象在发挥社会批判作用的同时,也让人们感受到了愉悦带来的快乐,在体会快乐的同时,也对社会问题进行了尖锐的揭示和批判,有时甚至达到了相当的高度。迪肯斯坦特别花费了不少笔墨,介绍和分析其时好莱坞的黑帮片、浪漫喜剧、神经喜剧和一些主打揭丑的电影,如《小凯萨》(1931)、《路上的野孩子》(1933)、《一夜风流》(1934)、《愤怒的葡萄》(1940)、《公民凯恩》(1941)等。这些电影被归为不同类型片,在那个时代大放异彩,这本身就表明了文化市场的繁荣,其中表现的一些共同主题如贫困与追梦,看似矛盾,但其实都与一个时代特征有关:对于成功的迷恋及其不得不吞下的苦果。换言之,则是美国梦的时代悲剧,披上光环的黑帮英雄揭示了成功的阴暗面,即便是如凯恩这样的大亨——那部电影的原型被认为是美国其时报业大佬赫斯特——也会因操弄人性付出代价。迪肯斯坦称之为“失败的成功”,一语道出逐梦过程的悲凉状,而这也是美国社会从二十年代的繁华到三十年代的绝望的写照,文化之写实力量可见一斑。

这恰是整部书要表达的一个重要消息。透过历史的尘埃,我们至今依然可以从这些文化作品中感受到大萧条时期的脉动。它们记录下了见证,在揭开疮疤的同时,也抚慰了些许创伤。正如本书的书名所言,“在黑暗中舞蹈”——来自三十年代的著名歌手宾·克罗斯比的流行歌曲。歌词中有这样的语句:“找寻新的爱之光/来照亮黑暗,我有你/我们就可以一起随歌起舞/起舞在黑暗中。”用迪肯斯坦自己的话来说,那个特殊时代的文化人,“他们在暗夜起舞,伴着他们自己的音乐翩然舞动,但他们的步伐充满魅力”。此书惟妙惟肖地传达了这种魅力。