普通人的抗战·家书|“八·一三”淞沪战场上的伤兵来信

在全民族抗战的激荡洪流中,1937年“八·一三”淞沪战场上,有许许多多可歌可泣的故事。展读88年前的一封封家书,字里行间,情真意切,如同置身历史场景,令人悬系不已,既感受到烽火年代保家卫国的将士浴血沙场不畏牺牲的豪情万丈,也体会到知识分子与各界民众同仇敌忾抵御外侮的家国情怀。

南京路可见苏州河北岸被轰炸烟雾

“记好了,孩子就是我!”

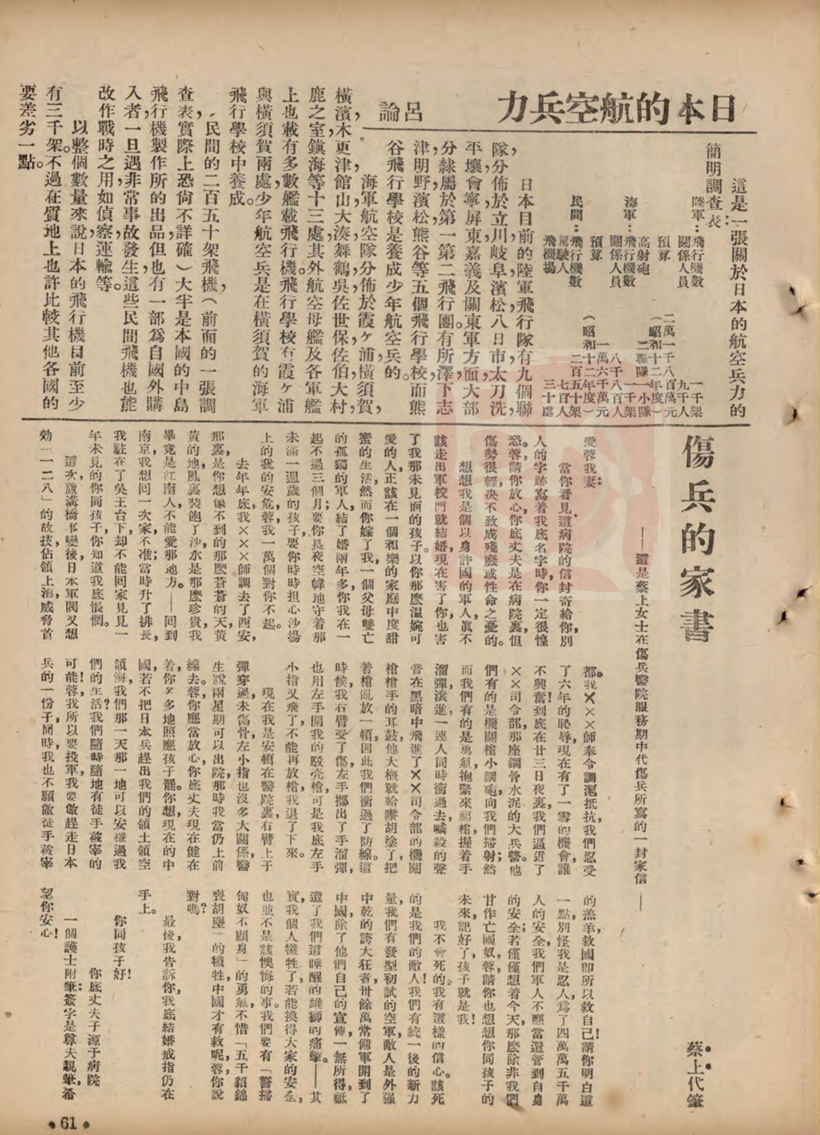

有一封名叫子源的伤兵致妻子爱蓉的信,是由护士代笔。子源的家乡在江南地区,父母双亡,他与妻子爱蓉结婚两年多,但两人在一起总共也不到三个月,未满一周岁的孩子还不曾谋面。子源于1936年年底随部队远赴西安,调回南京后升任排长,但军令难违,身不由己,虽近在咫尺也有家不能回。1937年“八·一三”淞沪战事爆发,子源所在部队奉令赴上海抗击日军,在8月23日夜间战斗中负伤,住进医院,由护士蔡上代笔写下这封家书,以《伤兵的家书》为题,9月16日刊发于《汗血战时特刊》第8期,全信如下。

爱蓉我妻:

当你看见这病院的信封寄给你,别人的字迹写着我底名字时,你一定很惶恐。蓉,请你放心,你底丈夫是在病院里,但伤势很轻,决不致成残废或性命之忧的。

想想我是个以身许国的军人,真不该走出军校门就结婚,现在害了你,也害了我那未见面的孩子。以你那么温婉可爱的人,正该在一个和乐的家庭中度甜蜜的生活,然而你嫁了我,一个父母双亡的孤独的军人,结了婚两年多,你我在一起不过三个月;要你长夜空帷地守着那未满一周岁的孩子,要你时时担心沙场上的我的安危。蓉,我一万个对你不起。

去年年底,我们师调去了西安,那里,是你想象不到的那么苍苍的天,黄黄的地,风里装饱了沙,水是那么珍贵,我毕竟是江南人,不能爱那地方。——回到南京,我想回一次家,不准;当时升了排长,我驻在了吴王台下,却不能回家见见一年未见的你同孩子,你知道我底怅惘。

这次,卢沟桥事变后,日本军阀又想效“一·二八”的故伎,占领上海,威胁首都。我们师奉令调沪抵抗,我们忍受了六年的耻辱,现在有了一雪的机会,谁不兴奋!到底在廿三日夜里,我们逼近了日军司令部,那座钢骨水泥的大兵营。他们有的是机关枪小钢炮,向我们扫射;然而我们有的是勇气,抱紧来福枪,握着手榴弹滚进,一连人同时冲过去,喊杀的声音在黑暗中飞进了日军司令部的机关枪枪手的耳鼓,他大概就给吓糊涂了,把着枪乱放一顿,因此我们冲过了防线。这时候,我右臂受了伤,左手掷出了手榴弹,也用左手开我的驳壳枪,可是我底左手小指又飞了,不能再放枪,我退了下来。

现在我是安顿在医院里,右臂上子弹穿过,未伤骨,左小指也没多大关系,医生说两星期可以出院,那时我当仍上前线去。蓉,你应当放心,你底丈夫现在健在着,你多多地照应孩子罢。你想,现在的中国,若不把日本兵赶出我们的领土领空领海,我们哪一天哪一地可以安稳过我们的生活?我们随时随地有徒手被宰的可能!蓉,我所以要投军,我要做赶走日本兵的一份子,同时,我也不愿做徒手被宰的羔羊,救国即所以救自己!请你明白这一点,别怪我是忍人,为了四万万五千万人的安全,我们军人不应当还管到自身的安全;若仅仅想着今天,那么除非我们甘作亡国奴。蓉,请你也想想你同孩子的未来,记好了,孩子就是我!

我不会死的,我有这样的信心。该死的是我们的敌人!我们有统一后的新力量,我们有发型初试的空军,敌人是外强中干的夸大狂者,卅余万常备军开到了中国,除了他们自己的宣传,一无所得,只遭了我们这睡醒的雄狮的痛击。——其实,我个人牺牲了,若能换得大家的安全,也并不是该懊悔的事。我们要有“誓扫匈奴不顾身”的勇气,不惜“五千貂锦丧胡尘”的牺牲,中国才有救呢。蓉,你说对吗?

最后,我告诉你,我底结婚戒指仍在手上。

你同孩子好!

你底丈夫子源于病院

一个护士附笔:签字是尊夫亲笔,希望你安心!

《伤兵的家书》

“儿在外为民族生存自由独立而杀敌,祈大人勿以儿之生死为念”

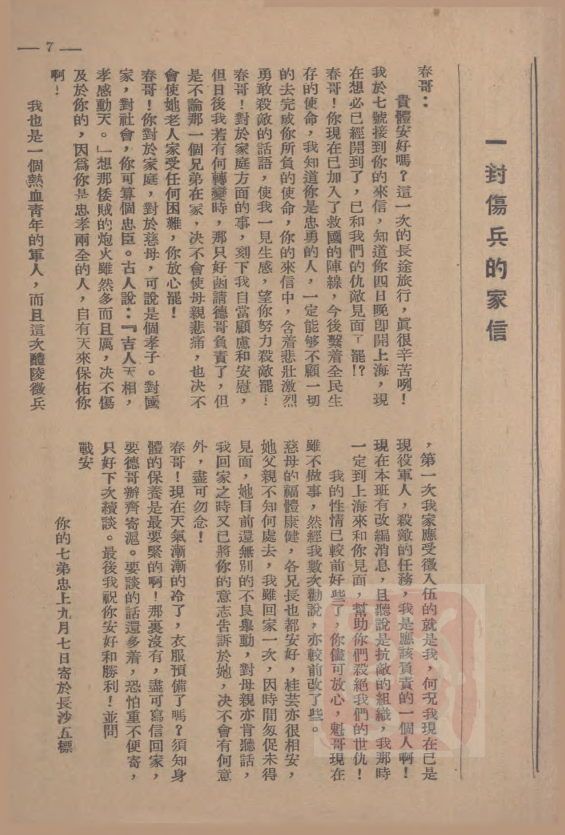

1937年9月4日晚间,一支部队奉命开赴上海淞沪抗战前线。一个士兵写了一封家信,7日送达湖南的家人手中。他的七弟忠收信后,当即写了回信:“春哥!你现在已加入了救国的阵线,今后系着全民生存的使命,我知道你是忠勇的人,一定能够不顾一切的去完成你所负的使命,你的来信中,含着悲壮激烈勇敢杀敌的话语,使我一见生感,望你努力杀敌罢!”“想那倭贼的炮火虽然多而且厉,决不伤及于你的,因为你是忠孝两全的人,自有天来保佑你啊!”炮火无情,当这封信到达上海时,这位“春哥”已负了伤住在医院治疗。“春哥”在医院展读七弟的回信,才知七弟也已入伍:“我也是一个热血青年的军人,而且这次醴陵征兵,第一次我家应受征入伍的就是我,何况我现在已是现役军人,杀敌的任务,我是应该负责的一个人啊!现在本班有改编消息,且听说是抗敌的组织,我那时一定到上海来和你见面,帮助你们杀绝我们的世仇!”(《一封伤兵的家信》,复旦大学留沪女生主编《女兵》旬刊第2期,1937年10月15日出版)

《一封伤兵的家信》

1937年10月11日出版的《国闻周报》第14卷第36-38期战时特刊合订本中,刊载有《我空军勇士的一封家书》,是空军将士徐汉灵致母亲的信:“儿在外为民族生存自由独立而杀敌,祈大人勿以儿之生死为念。夫死有轻如鸿毛者,有重如泰山者,儿为世界的和平、民族的生存,虽马革裹尸,亦无憾矣!否则身为现代空军军人,还稍有贪生怕死之心理,则必为全国人民所共弃,更将为千古万世民族之罪人,黄帝子孙,岂敢岂敢!亲爱的妈妈,全面的战争已开始,敌机到处轰炸,我锦绣河山,将成焦土,在敌机威胁之下,无前方后方,我全国有总动员的必要。弈香敬上”

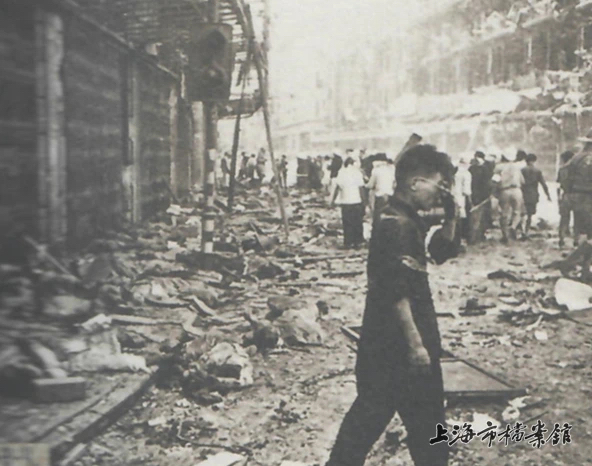

被炸毁的龙华寺大殿

“所咒诅的,是那暴戾恣睢日军的兽行”

1937年9月,淞沪抗战如火如荼之际,适逢开学季。9月8日清晨7:30,文化名人陆丹林的次子、浙江大学土木系学生陆筱丹从霞飞路住宅乘车出发到上海西站,打算乘9:30的火车到杭州返校。火车10:05驶出后,12:20抵达松江火车站,不料遭遇日军11架飞机突袭,机关枪不断扫射,共抛下17枚炸弹接连轰炸,现场一片哀鸿。据陆筱丹目睹,“车站上的天桥、水塔、月台等均已炸毁,两辆客车正在燃烧中,男女老幼受伤的及断臂去脚的死尸遍地皆是,血迹血水随处飞流,腥气扑鼻。断砖焦木,破铁碎尸,混在一起,红的黑的,赭的灰的,分辨不出是什么东西”。所幸陆筱丹反应机敏,躲在火车座位底下,并用行李箱遮挡,不但未受伤,而且救下了一位在车站购票时相识、身受枪伤的友人,并扶他步行到就近医院救治。陆筱丹描述医院里的惨状,“病室中充满了悲惨呼号痛哭之声,耳所闻,目所见,莫非痛极乱呼,死亡悲哀。日人之狠毒横蛮,实令人发指。”后来,在当地警察帮助下,陆筱丹又护送他乘车返回上海进一步治疗。回家后的9月10日,陆筱丹将亲身经历写成一篇《敌机轰炸松江余生记》,详细记叙了整个过程。“此次日机十一架,系从上海方面飞去,本已飞过松江,但又折回轰炸,共投下炸弹十七个,内中燃烧弹数个,机关枪乱行扫射,死伤约六七百人,多是无辜的难民,车厢烧毁六辆,炸毁四辆。车站、月台、水塔、天桥、路轨均炸坏,生还而毫无受伤者只五六十人。但能安全而行李没有损失,且能当日返上海的,只有我一人而已。”(陆筱丹:《敌机轰炸松江余生记》,《逸经·宇宙风·西风》非常时期联合旬刊第3期,1937年9月20日出版)

9月13日,陆筱丹再乘火车从上海出发赴浙江大学,原定18:30发车,晚了一小时,第二天上午8时才顺利抵达杭州。14日,他在给父亲的信中写下了艰难的行程见闻。

父亲:

昨日下午七时半(原定六时半开车)始行开车,乘车者甚为拥挤。至新龙华站时,又挂上难民车四辆,无蓬帐蔽盖,故在凄风苦雨萧瑟秋夜中行车,至可伤怜也。抵松江站已十时,下车步行过卅一号铁桥。上有雨淋,足又泞滑,手携皮箱,行于黑暗途中,惟藉电筒之光,乃得知途,行行重行行,约十余分钟,始达彼岸。斯时往来行旅至夥,互碰相踏,有行人跌至桥下者,幸得人救起,已仅存一息矣。黑暗中有子失其母,夫失其妻,呼子叫爷之声音,凄惨万分。车中结识两人,一为路局警长,一为商人,上下火车,颇得互助之益。过桥后,候至三小时之久,始能开车,途中又屡有耽搁,抵杭时已今晨八时矣。污泥满身,疲倦不堪,然得平安到校,亦云幸矣。……

筱丹

九、十四

当时从上海到杭州的火车,一般需四个多小时的行程。但因战事影响,实际上竟然走了12个半小时,算上提早上车的时间,总共耗费17小时。作为父亲的陆丹林愤慨写道:“这种精神时间的消耗,是受敌人侵略战事的影响而感受的。……所咒诅的,是那暴戾恣睢日军的兽行。被侵略国家的人民,除了共同一致为民族为国家而奋斗,还有什么呢?”(陆丹林:《沪战中的西站》,《逸经·宇宙风·西风》非常时期联合旬刊第4期,1937年9月30日出版。)

陆丹林

“让所有的国土恢复原有的颜色!”

在“八一三”淞沪抗战炮火连天中,作家靳以与友人到闸北,亲眼见到沉着英勇的士兵,“他们兀然地站立,炯炯的眼睛笔直地望着东方,他们的身躯像是铁铸成,不能撼动一分似的。他们都很兴奋,他们是行动的先锋,他们将为捍卫国土支持全民族的生存,站在最前线上。”靳以深受感染,奋笔写下短文《愿是士兵中的一个》:“我们并不好战,至今也不过是敌人来到我们的国境内,先给我们打击,我们才站起来。只有以打击来抵抗打击,以战争来消灭战争,我们再不是俯首求和的弱者,我们也再不能只守在那里等候敌人的进攻,我们攻过去,驱逐敌人,歼灭敌人,让所有的国土恢复原有的颜色!”(靳以:《愿是士兵中的一个》,《国闻周报》第14卷第33、34、35期,1937年10月4日出版)

靳以

1938年,靳以的弟弟在致兄长的信中写道:“我是从日本人的手掌下逃出来的,我再没有什么惧怕,就是有一天我死了也算不得什么,我已经用第二条性命来和敌人周旋了。”靳以在回信中对弟弟的抉择深表赞同,并鼓励他:“去吧,弟弟,你已经寻得该走的路了,等你把敌人从我们的土地上驱逐出去以后,我再和你做热情的拥抱!”(靳以:《短简——寄弟书》,《少年读物》第1卷第4号,1938年10月16日出版)

8月23日,南京东路永安、先施被炸

“烽火连三月,家书抵万金。”回望88年前的“八·一三”淞沪抗战,无论是驰骋疆场浴血奋战的抗日将士,还是以笔为枪唤醒民众的知识分子,一个个英雄前赴后继肝胆相照,一封封家书感人肺腑荡气回肠。这些家书,或是丈夫致妻子,或是儿子致父母,或是兄弟之间通信;家书内容各有侧重,有的讲述抗战经历,有的揭露控诉日军暴行,有的相互关心鼓励,有的千里传语报平安;但主题只有一个,那就是同仇敌忾、抗日救亡。在抗战胜利八十周年之际,让我们重温历史,铭记历史。