伊卡洛斯悖论:超越自我的危险寓言

【编者按】

几千年前的古希腊神话是如何在世界各地的文化中被重新讲述和重新解释的呢?在《启智之火:塑造我们思维方式的希腊神话》一书中,英国古典学学者理查德·巴克斯顿探讨了八个标志性的希腊神话在现代世界中所拥有的力量。巴克斯顿将这些故事和原型从文学、艺术、电影、心理学和政治领域的转变中追溯下来。本文摘自该书,澎湃新闻经湛庐文化授权发布。

代达罗斯和伊卡洛斯的故事相互交织,其中隐含的思想在后世的传颂中大放异彩,但同样的问题却一次又一次地出现:“飞得高”的含义究竟是什么?它是一个勇敢而光荣的愿望,还是一场注定失败的鲁莽行为?又或者说既光荣又鲁莽?

在中世纪的欧洲,神学是重新思考伊卡洛斯的飞行的一个主要背景。法国寓言式长诗《道德化的奥维德》(Ovide moralisé,14世纪)将代达罗斯描述为上帝,一个创造者,而伊卡洛斯则代表人类,因为他有两只翅膀,即代表对上帝之爱的右翼和代表对人类之爱的左翼,所以能够跟随上帝前往天堂。飞行的关键是要处于中间,飞得太高意味着把上帝所给予的恩典视为理所当然,而飞得太低意味着太眷恋凡世之物。在神学探讨之外,伊卡洛斯的命运被理解为一个更具普遍道德意义的故事,一个关于超越自我的危险的寓言。弗朗西斯·培根在他的《论古人的智慧》第27章中铿锵有力地指出:

美德之路不偏不倚落在过分与不及之间。伊卡洛斯年轻气盛,自然而然会成为过分那一端的牺牲品。一般来说,年轻人有过分的毛病,老年人有不及的缺点。毋庸否认,两条道路都不好,但是,有人肯定要死的话,他会选择过分的那条。过分的毛病理应好于不及的缺点,因为过分中包含了崇高的行为,像空中的飞鸟,与天国接近,不及则像爬行动物在地上爬行。

但伊卡洛斯的神话并不只涉及道德问题,也可以应用于知识探究。意大利历史学家卡洛·金兹伯格(Carlo Ginzburg)在他的一篇文章中出色地分析了圣保罗给罗马人的书信中四个词的衍生意义,即“不要有骄傲的想法,要敬畏”,字面上的意思是“不要太‘高’”。

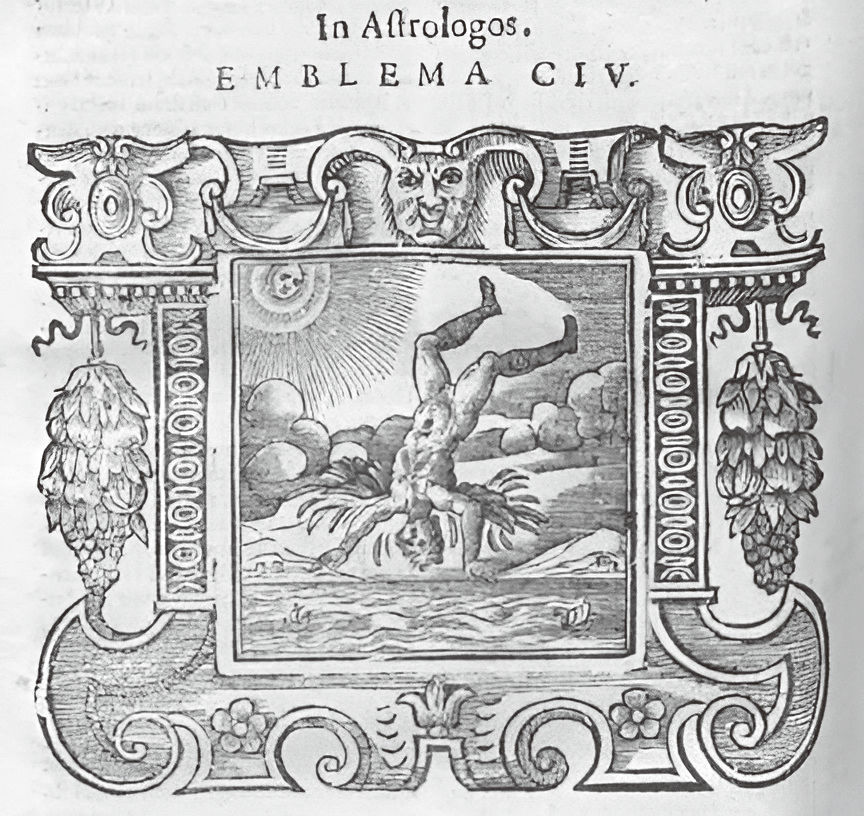

正如金兹伯格所阐释的,这个简洁的劝告中流露出一个沿袭千年的传统。由于拉丁文《圣经》公认读本中的错误翻译,圣保罗的话一再被认为不是在告诫道德层面上不要骄傲,而是在说认知层面上不应知道太多。尽管像伊拉斯谟(Erasmus)这样有影响力的思想家曾提出抗议,他认为圣保罗的格言被理解为“求知不应超越应知”,是为了抑制天马行空的胡乱猜测。该观点适用于从神学和哲学到自然科学和政治科学的广泛的智性争论。托马斯·肯比斯(ThomasàKempis,约1380—1471)的观点就很有代表性,他是僧侣也是唯心主义作家。他警告人们不要对知识有太大的渴望,因为知识里有“许多烦恼和妄想”,知识的许多方面对灵魂几乎没有好处。而伊卡洛斯正是这种风险的化身,他的命运似乎在警告人们,如果知识探究超越了适当的限度,必将大祸临头。这一观点在16世纪一本影响深远的书《纹章》(Emblems)中得到了概括,安德里亚·阿尔恰蒂(Andrea Alciati)写道:

伊卡洛斯,你飞到了高空中,直到蜡熔化,你被一头扔进海里。现在,同样的蜡和燃烧的火焰使你的精神复生,你可以通过你的例子给后世提供可靠的教导。让占星家谨慎预测一切。因为装腔作势者如果飞到星星之上,就会一头栽下去。

这就是浮士德的命运,这位众所周知的越界者,他的目空一切导致了不可避免的堕落。用克里斯托弗·马洛(Christopher Marlowe)的《浮士德博士的悲剧》(Dr Faustus,约1592)序言中的话说,这位神学家和魔术师的学识凌驾于所有人之上:

直至因沾沾自喜而自我膨胀。

他的蜡翼飞到不可触及的高度

最终熔化了,这是天降的惩罚!

然而,警告知识的危险性也不是故事的全部,伊卡洛斯的飞行也与知识的好处相关联。伊卡洛斯也以一个蓄势待发、自信满满的飞翔者形象象征着这种对知识的渴望。

正如安塞姆斯·德·布德特(Anselmus de Boodt)《象征杂书》(Symbola varia,1686)中的插图所展示的那样,伊卡洛斯不是在危险地俯冲,而是自在地滑翔。图上有维吉尔的格言“不留任何余地。”

还有一种解读方式认为,伊卡洛斯的飞行是积极且光荣的。那不勒斯诗人雅科波·桑那扎罗(Jacopo Sannazaro,1458—1530)在他极负盛名的十四行诗《伊卡洛斯在此坠落》(Icaro cadde qui)中,将伊卡洛斯生命的终结刻画为一个美丽超越死亡、野心超越一切人类极限的时刻:

有了这样的坠落,他也就心满意足了:

他像鸽子一样勇敢地翱翔于天空;

火焰如此猛烈,翅膀被烧得精光;

他的名字现在在每一个波浪中大声回响。

穿过海浪,身寄汪洋,

世上有谁能获得这样的坟墓?

说到视觉艺术中对高空飞行的呈现,最有影响力的作品无疑是老彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder)的《伊卡洛斯的坠落》(The Fall of Icarus,约1555)。

《占星师》(In Astrologos,安德里亚·阿尔恰蒂,来自1621年版的《纹章》一书)

勃鲁盖尔的视觉呈现启发了无数的现代衍生品,包括戏剧、诗歌、科幻电影和摇滚乐等各种类型。他的设想借鉴了奥维德在《变形记》中的描述,但同时又系统地偏离了它。这幅画充斥着漠然,对神话世界中的惊天动地呈现出一种不为所动的态度,看上去自己的日常生活可以保持原本节奏继续下去。画中有三个平民:渔夫、牧羊人和耕作者。如果在奥维德的作品中,同样的三个平民一定对代达罗斯和伊卡洛斯的共同飞翔瞠目结舌;而在勃鲁盖尔的作品中,他们完全忽略了图中右下角发生的事。伊卡洛斯消失在海浪之下时,头朝下且双腿乱蹬,这种惨状只被当作不足为奇的小事件。(画面中伊卡洛斯的坠落只占据了很小的部分,位于右下方,显得不足为奇。)画面中没有代达罗斯,似乎任何亲人的悲痛都会与画面中漠然宁静的调性相冲突。取而代之的是一个耕作者,他辛勤地专注于自己的工作,这正是“不过度”的体现。有人认为,这种漠然正是一种奥维德式的代达罗斯对伊卡洛斯的警告,告诫他保持中间的飞行路径,否则无可怨尤。

威斯坦·休·奥登(W.H.Auden)在他的《艺术博物馆》(Musée des Beaux Arts)一诗中直指问题的核心。在诗的开篇中,奥登说:“古典大师们对苦难,一直有独到的理解。”大师们意识到,苦难每日都在降临,而普通人的生活一如往常。虽然在勃鲁盖尔的画中,耕作者可能听到了伊卡洛斯坠落时飞溅的水声,但“对他来说,这并不是一个重大的失败”,因为太阳仍然照耀着农民耕作的土地,耕作者自然对伊卡洛斯的坠落漠然以待。但有一点奥登是错的,并不是所有的古典大师都这样认为。对一些人来说,苦难处于视觉呈现的前端和中心。例如,在弗朗西斯科·德·戈雅(Francisco de Goya)的一幅充满力量的画作中,父亲脸上张口结舌的惊恐表达了与漠然截然相反的情绪。视觉作品也乐于呈现其他情绪。奥诺雷·杜米埃(HonoréDaumier)的一幅石版画兴致盎然地将代达罗斯设想为天文学家。一代人之后,艺术家弗雷德里克·莱顿(Frederic Leighton)勋爵认为其中没有任何可笑之处,他只看到了冷静的美感和克制的英雄主义。

《代达罗斯看着儿子伊卡洛斯坠落》

(Daedalus Watching his son Icarus Fall,弗朗西斯科·德·戈雅,约1825—1828)

《伊卡洛斯的坠落》

(The Fall of Icarus,奥诺雷·杜米埃,1842)

《代达罗斯和伊卡洛斯》(Daedalus and Icarus,弗雷德里克·莱顿,约1869)

在20世纪的艺术作品中,伊卡洛斯显然抢了代达罗斯的风头。比如在亨利·马蒂斯(Henri Matisse)1944年创作的剪纸作品中,那颗小小的红色的激情之心与坠落的黑色身体、灿烂的蓝天和火热的黄色旭日形成鲜明对比。不过,代达罗斯在雕塑家的作品中也依然风头不减。爱德华多·保罗兹(Eduardo Paolozzi)的青铜雕像放置在剑桥大学耶稣学院的院子里,名为《车轮上的代达罗斯》(Daedalus on Wheels),这个机器人般的形象标新立异,完全符合这位艺术家的一贯风格,同时与代达罗斯这一特定的神话主题尤为契合,因为代达罗斯正是生命体和人造物之间界限的掌控者。代达罗斯站立的带轮平台让人想起青铜铸造厂使用的小车,这位被塑为雕像的雕塑家仿佛在演绎着他自身被创造的过程,还巧妙地呼应了代达罗斯作为工匠大师的身份。

马蒂斯和保罗兹只是20世纪许多对代达罗斯或伊卡洛斯进行再创作的艺术家中的两位。为什么这对神话人物在20世纪会尤其引人注目呢?一个原因是航空旅行的发展,引发了人们对飞行的想象和憧憬;另一个原因是人们重燃了对迷宫的兴致,无论是在谜题中、花园里还是作为精神冥想的场所。为了解释这种趋势,我们需要援引两位著名人士的故事。他们都无比醉心于这个关于憧憬、灾难、才智和怅惘的故事,也都自成一派地表现出了一种执迷和夸张的个性。

第一位要提到的人物是加布里埃尔·邓南遮(GabrieleD’Annunzio,1863—1938)。他是一位意大利诗人、小说家,也是一位充满争议的多面人物。在第一次世界大战期间,他驾驶飞机缔造了传奇(尽管不是作为一名飞行员),他在炮火中所受的伤(包括失去了一只眼睛)使他的传奇色彩更浓。在1909年的布雷西亚(Brescia)航空展上,他向5万名观众朗诵了一首关于伊卡洛斯的诗,当时办展的机场至今仍以他的名字命名。对邓南遮来说,在他的诗歌、小说、他自己的生活中,像伊卡洛斯一样高飞不仅是获得身体自由的一种方式,而且是一种高级的、绝对神性的存在。

《车轮上的代达罗斯》(爱德华多·保罗兹,1994)

正如邓南遮在小说《也许是也许不是》(Forse che sìforse che no,1910)中所说:“新的飞行工具,飞机,似乎使人超然于他的命运,不仅赋予他新的主导地位,而且还赋予他第六感。”小说的主人公保罗·塔西斯(Paolo Tarsis)是伊卡洛斯的化身,他热爱快车、迅捷的飞行器以及快生活。当保罗在撒丁岛的海滩上坠机身亡时,他的陨落并不是一种耻辱,而是光荣的超级英雄主义。不管是对于邓南遮,还是对于他笔下的保罗·塔西斯而言,伊卡洛斯的生命历程都是他们人生的决定性隐喻。

另一位痴迷代达罗斯和伊卡洛斯神话的是迈克尔·艾尔顿(Michael Ayrton,1921—1975),他是一位雕塑家、作家,以及非凡的迷宫制造者。历史上似乎没有任何其他艺术家像艾尔顿那样独独被代达罗斯和伊卡洛斯的神话故事所吸引。他为之创造了数以百计的画作,甚至超过了毕加索对弥诺陶洛斯的关注。事实上,毕加索不仅影响了艾尔顿,还引起了他艺术层面的嫉妒。弥诺陶洛斯的形象也反复出现在艾尔顿创作的作品中,青铜作品《出发点》(Point of Departure)就是这种嫉妒心理最好的证明。作品中,胜利的伊卡洛斯翱翔在高空,而弥诺陶洛斯蜷缩在地上。艾尔顿以代达罗斯自比,并且设计了真正的迷宫,他还撰写了一本获奖的小说《迷宫制造者》(The Maze Maker,1967),并将小说标榜为代达罗斯的自传。对艾尔顿来说,迷宫构成了存在的一个基本层面:“每个人都将自己团团围住,制造了这样一个迷宫,迷宫各有不同,因为每个迷宫都囊括了个人生命的长度、宽度、高度和深度。”艾尔顿也有着伊卡洛斯的特质,因为他试图超越自己的天才父亲,即诗人和文学评论家杰拉尔德·古尔德(Gerald Gould)。值得一提的是,艾尔顿选择了随母姓,也就是政治家芭芭拉·艾尔顿(Barbara Ayrton)的姓氏。艾尔顿小说中有两段对比鲜明的文字,体现出他在代达罗斯和伊卡洛斯两者之间的摇摆的心理倾向。

首先,比较直观的是《代达罗斯的遗嘱》(The Testament of Daedalus,1962)中的这段摘录:

伊卡洛斯比我更声名远播,尽管他身无所长,也不能被称为制造者,除了他那虚荣的、极富诗意的死亡方式。确实,他比我更有名,也许我对此很反感。

其次,更值得深思的是《迷宫制造者》中的这段话:

我认为对伊卡洛斯来说,我不是一个好相与的父亲。我给予他事无巨细的关注,热切地希望在他身上找到沿袭自我的独有品质,好让他超越我,在方方面面。

伊卡洛斯仍然是一个心理上比代达罗斯更强大的形象。1973年,饱受争议的洛杉矶艺术家克里斯·伯登(Chris Burden)创作了一件名为《伊卡洛斯》的艺术作品。为了这次展演,艺术家赤身裸体地平躺在地上,助手们在他的肩膀左右各放了一块玻璃,把汽油倒在玻璃上,然后点燃,呈现出一个人背负着熊熊燃烧的双翼的形象。几秒钟后,伯登一跃而起,玻璃坠落在地上。10年后,重金属摇滚乐队“铁娘子”(Iron Maiden)也基于代达罗斯与伊卡洛斯的神话故事创作了他们自己的版本:

展翅高飞吧,触摸太阳。

是的,现在人群散开了,一个年轻的男孩出现了,

他看着老人的眼睛。

当他张开翅膀,向人群呼喊,

他的双目熠熠生辉;

当他乘着梦想的翅膀飞翔,

才知道父亲的作品不可依仗。

最终他的翅膀烧成了灰烬,而灰烬堆成了他的坟冢。

在商业领域,“伊卡洛斯悖论”的概念被广泛应用,通常用以表示:一个公司如果执着于最初使其成功的模式,可能会陷入困境。然而,当航空集团采用这个神话中的飞行者作为其标志时,他们主要考虑的方面并非伊卡洛斯的悲惨宿命。以伊卡洛斯命名的奥林匹克航空公司的前身在其成立后不久就破产了。要嘲笑这种有明显消极寓意的名称太容易了,嘲讽者也许会故意发问:那些命名者真的不知道伊卡洛斯坠落殒命了吗?这种嘲笑,至少在一定程度上,忽略了问题的关键。毕竟,古往今来,人们始终可以从另一个角度来看待伊卡洛斯,那就是,他是一个将勇气和荣耀写入自己的英雄事迹的年轻飞行员。如往常一样,希腊神话的多面性以及它们变色龙般的多重性,是其最不容忽视的特征之一。

《启智之火:塑造我们思维方式的希腊神话》,[英]理查德·巴克斯顿著,黄悦、王新月译,湛庐文化|江苏凤凰文艺出版社2025年7月。