辛旭评《小孩共和国》|非国之民:小孩共和国与战后秩序的想象与失落

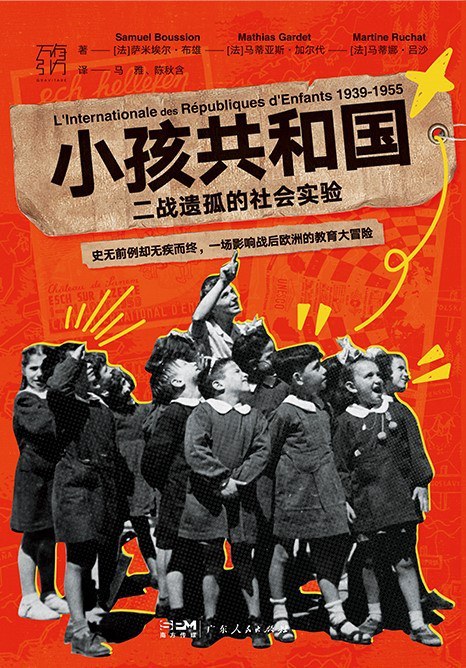

《小孩共和国:二战遗孤的社会实验》,[法] 萨米埃尔·布雄 / [法] 马蒂亚斯·加尔代 / [法] 马蒂娜·吕沙 著,马雅 / 陈秋含 译, 广东人民出版社丨万有引力,2023年9月版,496页,98.00元

“小孩”和“共和国”,看起来是个不搭的组合:怎么会有一个只有“小孩”的“共和国”?这当然只是个隐喻,可是它却承载着二十世纪人类历史的教训和梦想。

二十世纪的历史围绕两次世界大战展开——这一论断不只适合于二十世纪前半页,也适合于20世纪后半页:吸取战争教训、奠定永久和平,成为此后人类社会的重要主题。“小孩共和国”计划就是这一努力的一部分。战争夺去了数以千万计的生命,也制造了大量孤儿。据麦克德尔(Mcardle)1951年的估算,仅欧洲就有一千三百万名孤儿或失依儿童。他们不仅面临生存困境与身心创伤,更被视为影响战后社会稳定的重要变量。成人世界如何对待这些儿童,无疑是关系整个人类未来的一桩大事。

1948年7月,联合国教科文组织在瑞士特罗根裴斯塔洛齐儿童村召开“儿童村主任会议”,正式介入在两次世界大战间已遍布欧洲的战争遗孤救助与教育实践。这场会议催生了“国际儿童社区联合会”,确立以“儿童自治”为核心的教育理念,并推动其在各国儿童村的会议、培训与夏令营中落实。作为一场庞大的“国际公民教育与全球社会生活教育”实验,这一计划表现了教科文组织试图通过儿童议题重新规划世界秩序的宏大抱负。

这些专为儿童打造的社区被命名为“小孩共和国”。“小孩共和国”的核心并非单一的福利安置,而是尝试以群体生活、语言调适、情感疗愈与自治训练,生成一种超越民族国家疆界的社会化路径。简言之,它试图培养“非国之民”——一种不局限于狭隘的国家认同,而是具有世界主义精神的未来公民。打造这些儿童村的实践者将“教育”视为重建社会与文化归属的核心机制。人们试图把来自不同语言、信仰与民族背景的儿童通过共居生活与制度化参与组织起来,将他们培养成为“和平社会的种子”。

战后初期的国际合作氛围为此类实验提供了短暂的窗口期。但好景不长,随着冷战形成,跨国协作被重新嵌入意识形态的框架,也使得这些探索和平教育的实验,重新被卷入国家意识形态旋涡。许多原本带有民主自治、跨文化交流等理想色彩的安排,被压缩为常规的福利行政事务。“小孩共和国”在重构的权力秩序中逐步瓦解,落入历史的苍茫暮色,逐渐被人遗忘。

法国学者马蒂亚斯·加尔代(Mathias Gardet)主编的《小孩共和国:二战遗孤的社会实验》(L'Internationale des républiques d'enfants, 1939–1955)试图挽救这段历史。它围绕1948年会议及其决议案的实践经验展开叙述,详尽刻画“小孩共和国”在战时救援与战后教育重建中的理想构想与制度实践,重点展现了战争孤儿和失依儿童在“老磨坊”、裴斯塔洛齐村等“小村庄”中的日常经验。

在该书作者们看来,“小孩共和国”不只是为战争孤儿提供庇护的场所,更是实践“教育即公民权”理念的空间;作为“微型共和国”,它们在战后的国际主义追求与冷战秩序之间,承载着理想社会的投射与实验功能。虽然这些实践在冷战体制下被迅速边缘化,但作为对战争废墟、民族冲突与意识形态撕裂的文化性回应,其象征价值与知识意义依旧值得尊重。因此,该书一经出版即引发学界与公众广泛关注,成为讨论儿童、教育、战争与社会重建的重要文本。

除了加尔代个人的研究兴趣,这一几近湮没的历史重新进入史家视野,也得益于历史学的“全球史转向”。正如入江昭(Akira Iriye)指出的,这一转型把历史学家的眼光投向“庞大的移民群体”,特别关注他们如何挑战民族国家固有的地理与历史边界。在此视野观照下,自二十世纪九十年代以来,史学研究逐步超越以民族国家为中心的叙述框架,转而关注跨国流动经验及劳工、移民、女性、儿童等非国家行为体的历史角色。儿童救助与教育实验被置于全球互联与知识流通的坐标中考察。

《小孩共和国》的研究框架深受此背景的影响。研究者注意到,战争爆发后,大量孤儿、准孤儿及因父母被驱逐出境而失去依靠的儿童被迫跨越国界,在欧洲各地迁徙流动。他们亟须人道救援,也被各国政府视为再社会化与政治整合的战略资源,成为外交斡旋与政治博弈的重要议题。

战后国际社会的儿童救助构想具有“双层逻辑”:一方面诉诸普遍的人道关怀理念,强调营养、医疗与心理支持;一方面则仍试图将其嵌入国家重塑社会秩序的策略,强调生活共同体、语言协作,承袭了进步教育对个体发展与群体协作的双重诉求。不过,虽然如此,贯穿这些工作核心的仍是一种普遍性的跨国伦理:无论原属国家的政权立场,每个儿童都应享有免于饥饿与受教育的权利。

对普遍儿童权利的承认,体现出现代人道主义理念的原则,在实践层面则挑战了国家主权的传统边界,因而势必招致国家制度与政治限制。对这些限制的突破不仅成为遵奉普遍人道主义理想的个体与组织的努力目标,也唤起了越来越多的同情。以埃格兰蒂娜·杰布(Eglantyne Jebb)的遭遇为例:早在一战期间,她亲眼目睹马其顿与德国封锁区内的儿童饥饿惨状,创办了“拯救儿童基金会”(Save the Children)——今日联合国儿童基金会的前身,开启了对“敌国儿童”的救助活动。这一行为被认为触犯了英国的国家安全法,然而,意味深长的是,法庭不但仅仅判罚其五英镑,并且立刻将这笔罚金捐给了基金会:这成了该组织获得的第一笔捐款。

这种对“敌人”苦难的共情与承认是一种新的国际心理图景,不仅为普遍人道权利迈向人权体系奠定了基础,也通过对人类共同尊严的认知,提供了捍卫和平的思想与道德前提。这种具有普遍意义的儿童权利观念,为二战之后包括“小孩共和国”在内的跨国人道干预提供了理论支撑与道德正当性。众多跨国组织与民间力量尝试绕过国家的行政分割,直接与国际组织及地方网络合作,对战争孤儿施以援手,构建起由非国家行为体主导的跨国儿童救助体系,如英国的“拯救儿童基金会”、美国的“贵格会”、法国的慈善机构等。这种“去国界化”和“去政治化”的救援不仅回应了战争造成的人道需求,也为建构全球视角下的社会秩序提供了现实样本。

这些机构大都宣称“政治中立”。然而,随着国际格局的迅速演变,尤其是冷战的兴起,围绕儿童身份与教育方向的争议日益激烈。国家的介入导致“小孩共和国”计划的瓦解。在自由主义语境下,家庭被视为公民社会的基本单元,国家仅在家庭功能失效时方可介入。但这一逻辑同时也意味着,面临战争语境,国家不仅可以以法律监护人的身份介入儿童生活,还可以通过教育制度和社会安排塑造其未来的社会认同与政治归属;对于已经失去家庭的孤儿,国家的介入更是顺理成章。因此,儿童史学者塔拉·扎赫拉(Tara Zahra)才在其著作《遗失的孩子》中指出,战后国家如何将战争失依儿童重新纳入“家庭-国家”结构,直接关系到社会重建的合法性。

即使在同一意识形态阵营内,因各国历史与文化传统差异,对儿童的理解与教育实践也存在显著分歧。例如,波兰在遭受德国长期占领后在政治上更趋向苏联,在宗教上则与东正教传统相近;而匈牙利在成为社会主义国家前长期亲近英美文化,因此在儿童救助与教育理念上也与波兰形成了鲜明对比。这种差异使得诸如“小孩共和国”这样的教育实验项目难以保持政治中立,最终不可避免地被卷入国家利益与意识形态斗争的漩涡之中。

除了普遍人道主义精神,“小孩共和国”也深受十九世纪末至二十世纪初以费奈特(Célestin Freinet)和尼尔(A.S. Neill)为代表的“新教育运动”(New Education Fellowship, NEF)与自由教育理念的影响。该运动强调,在非惩戒性环境中激发儿童的主动性与民主参与能力。战后,在联合国教科文组织推动下,这一理念被转化为重建欧洲社会的教育模式。在特罗根(Trogen)、桑皮(Cempuis)、老磨坊等地的“小孩共和国”,教育者通过设置儿童议会、模拟法庭与社区自治等制度,赋予儿童以象征性的“公民”身份。

这些机制既体现了以儿童为主体的教育理念,也构成了对成人社会结构的一种模拟与挑战,使儿童村成为训练民主参与和公共意识的实验场。此外,进步教育的教学法、宗教慈善的伦理资源、心理学关于情绪与创伤的知识、社会工作专业的制度化流程与战后国际主义的合作语法在“小孩共和国”内交织,成为一套可被不同国家行动者局部挪用、再情境化的“国际主义童年伦理”。这套伦理并非固定不变的教义,而是可以随空间与文化改变,在翻译、协商、删改中不断再生产的制度-文化复合体。

这种跨国合作的理想也很快在现实政治中受挫。随着冷战格局加剧,意识形态对立渗透进教育与儿童救助体系中,原本提倡自治与多元的儿童村网络被迫政治化。特别是在希腊、南斯拉夫等地,“小孩共和国”自治制度被迫取消,仅保留其行政管理功能,变成了一个常规的福利机构。这一原本致力于实践“国际主义”的教育实验面临被“政治化”与“边缘化”的双重危机,揭示了“小孩共和国”所依赖的跨国结构的脆弱性。

书中展示,许多号称儿童自发完成的“自由写作”“议会发言”与“公共事务参与”内容,虽出自儿童之手,却常在成人预设的框架下运作。当“自治”被重新定义为服从秩序的纪律化实践,儿童创作经过成人编辑后,被收录进杂志、汇报、报告,成为宣称制度效能与国际合作成果的工具,儿童的“自由表达”也就难免沦落为制度合法性的象征修辞;最终,超越于意识形态的“去政治化”仍是一种政治,“去疆界化”也只是一种奢侈的想象。

这再度提醒我们:任何制度与观念的传播都不是简单移植,而是在“翻译”过程中被重新定义与适应。以“儿童自治”为名的“小孩共和国”试图建构一个超越国家、种族与宗教界限的空间,但其实践从未脱离现实权力结构的运作。儿童的能动性(“自治”)在制度设计中被召唤,却在实践中被驯服。正如加尔代所指出的:在这里,儿童的声音被制度化为一种文化修辞。

这也提醒我们重审儿童的主体性。本来,在儿童史研究中,儿童不仅是研究对象,更应是历史叙事的主体。然而,《小孩共和国》的主角仍是成人,儿童仍只是历史叙述的“龙套”。如何“发现儿童声音,寻找真实儿童”,始终是儿童史面临的重要方法论挑战。

特罗根裴斯塔洛齐儿童村中的“自治”实践,是加尔代团队关注的重点。他们指出,尽管在形式上儿童通过“议会”“法院”、日常治理获得了“自治”参与权利,但这些机制多数更像是教育者“寓教于政”的实验工具。儿童的“自由写作”与“模拟议事”也不是儿童真实的自我表述。事实上,加尔代在访谈中坦言,这些儿童杂志、日记、演讲记录,在档案中多被组织者用作教育成效的“制度辩护文本”。我们不得不承认,在“小孩共和国”这一实验空间中,儿童的“发声”从未真正摆脱被中介与被塑形的命运,他们的“自我叙述”始终嵌套于制度合法性的框架中。

然而,重要的是,儿童并未因此消失。透过成人的旁白与记录,我们依旧能察觉到他们对生活与世界的回应。当成人用“乌托邦”的光环照亮实验成果时,儿童却清晰记得“卡车停在一栋破旧的房子前……我闻到了马厩的臭味”、“我以为村子会很气派,但是我看到的是非常破败的外墙”。气味与视觉,是儿童对社区环境最直接的感知,这些记忆真实、质朴,远离意识形态的包装。一个被当作“自治偶像”来展示的小孩巴尔图米乌(Bartoumiou)或许也不像杂志封面上表现的那样乐观自信,他也许正在担心地板是否已经清洁达标,而能换得第二天清晨那张珍贵的早餐券。生存是儿童的本能,也是他们在共和国实验中最真实的需要。面对晚间的“集会”,“我不懂”——这类未被政治修辞包装的语句,是极为稀少、未被操控的“反应性声音”,构成了实际上的另类“真实档案”,尤显珍贵。

儿童在历史叙事中的“声音缺席”,暴露了童年主体性在话语生产机制中的边缘地位。特罗根“裴斯泰洛齐儿童村”(Le Villaged’enfantsPestalozzi)的实体设计体现的是沃尔特·罗伯特·科尔蒂(Walter Robert Corti)等理想主义者的世界主义设想。后者预设,在村中生活的儿童将自发产生友谊,以共同游戏与劳动消弭民族之间的仇恨。为此,他们为儿童村设计了包豪斯风格的理性空间,试图体现和传递出“平等”精神。但加尔代指出,重要的不是大人们在想什么,而是儿童本身的感受:“‘儿童村’、儿童营、跨国儿童聚居的场所,不是通过话语建构的,而是通过儿童自己的活动和劳动,将全世界儿童的团结变为现实。只要让孩子们见面,他们便会明白,分裂世界的是我们大人。”一力承担责任,有时也是一种傲慢。

然而,这不意味着我们需要把儿童浪漫化。十九世纪以来,民族国家的相继确立、疆界的不断划定、爱国主义思潮的强化与连年的战火,早已把社会偏见与民族仇恨刻入哪怕最稚嫩的心灵之中。正如翁贝托·艾柯(Umberto Eco)在回忆录中所言:“我从小就怀有一种观念——法国人是什么样的,克罗地亚人如何,德国人又如何。”这种刻板印象构成了儿童认知世界的文化基础,不可避免地被带入“小孩共和国”之中。

“小孩共和国”的居民来自不同的国家、民族,具有不同的文化背景,虽然共享食宿、共同劳动,但在日常交往中冲突频仍,龃龉不断。1949年1月,一位曾参与“老磨坊”夏令营活动的英国儿童回忆道:“我们始终没能真正融洽相处……关系日益紧张”,“老磨坊”的难民儿童“对我们的生活一无所知”。这些儿童虽然年岁相仿,成长经历也大致相类,却在判断与应对事务时展现出截然不同的思考方式与行为模式。这仿佛是“共和国公民”自身携带的“病毒”,对这场旨在推动跨文化沟通与理解、建设一种全新生活方式与社会关系结构的教育实验产生了颠覆性的影响。

这也挑战了自卡尔·曼海姆以来社会学与历史学关于“世代”(generation)的传统理解。在经典理论中,“代”通常被视为一群人基于共享的历史经验与社会处境而产生的共同意识,也构成一种集体身份。“小孩共和国”的现实却表明,即使处于同一制度空间,不同的儿童仍可能受制于各自成长轨迹、阶级结构、语言能力与文化经验的差异,无法形成稳定的“共识代”或“自为代”。正如上述英国儿童对“老磨坊”难民儿童所表现出的排异与不解所揭示的,即使制度设置意图统一,文化壁垒与心理隔阂仍然存在。这种分裂不仅反映在群体互动中,也凸显了“共和国”理想在实践中的深层张力。

换言之,除了冷战,“代际共识”难以生成也是“小孩共和国”失败的重要原因。社会学者阿拉内恩与丘沃卓曾指出,代际划分既是制度性结构的产物,也是文化认同建构的重要基础。然而,在“小孩共和国”中,我们看到的并非一个同质化的儿童整体,而是一个个具备显著差异性的儿童社群。实验的设计者与组织者着意建构一个民主、自治的儿童共同体,却忽视了儿童本身的多样性,以及儿童与成人之间在权力关系、语言能力与经验积累上的巨大落差。实验的制度设计预设儿童是可塑且同质的个体,试图在跨文化、跨阶级的框架下实现他们的理性协同。儿童却并未因共同处境形成统一的世代身份,孤立、冲突与摩擦构成了“共和国”的日常。这使得自治实践最终戛然而止,一场充满理想主义色彩的社会政治实验走向终结。

“小孩共和国”的失败,不应仅被视为教育范式或治理结构的崩溃。作为象征空间,它试图将未来世界的秩序寄托于一群尚未成为“公民”的儿童身上,用“共和国”的名义命名一种非国家、非公民身份下的共同生活方式,为童年赋予了前所未有的“非国家”的主权想象。这一尝试在本质上挑战了民族国家的逻辑与成人中心的秩序,同时也是和平理想的空间实践。尽管象征性的“儿童市民”未能在现实中转化为制度性权利,儿童的自治也极为有限,但他们作为理想承载体与未来象征者的身份,仍然撼动了我们对儿童与童年本质的理解。

这段历史提醒我们,历史不只是胜利者的记录,失败的理想往往更能揭示制度的裂缝与权力的界限。作为象征空间,“小孩共和国”激活了一种与既有秩序不同的文化构想:一个不以权力垄断、边界划定、身份固化为基础的世界;一个儿童可以参与、表达、共居并作为主体存在的世界。“小孩共和国”不仅是战后人道主义援助的实践成果,更是教育理想、社会秩序与知识想象力交汇的文化场域,体现了知识、制度与象征政治的共构过程。同时,作为儿童史研究者,我们也更敏锐地审视儿童声音的中介机制,寻找那些未被编辑、未被制度过滤的真实儿童表达;在方法上不再将童年视为家庭或国家附属物,而是将其理解为一种发生于具体制度与文化空间中的“空间经验”,以揭示儿童在其中建构自我身份、社会关系的努力以及他们与其他世代之间的共鸣。

时至今日,“小孩共和国”的理想仍然令人动容。据联合国儿童基金会2016年估计,仅在二十一世纪初的十余年间,全球已有超过两百万名儿童在冲突中丧生,四百万至五百万儿童致残,一千两百万儿童无家可归,超过一百万名儿童成为孤儿或与父母分离。战争儿童仍是人类共同体中最脆弱、最边缘的存在之一。我们对于他们的责任,不只是道义上的爱与同情,同时也是智慧的考验。“小孩共和国”的思想遗产,不但成为儿童史通向未来的一炬光明,更应在新的历史现场中,为曾经失语的主体重新召回其经验与权利,开辟通向“非国之民”与世界之间关系想象的新通道。