曾经的"褚马氏",如今是"马静芬",不再只是站在丈夫身边的妻子。从家庭中的"不愿做听话女儿",到部队里的"不肯被冤枉的人",那个二小姐,是马静芬最初的觉醒。而现在,93岁的马静芬仍在创业,学习拍短视频,这位"高能量九十后"不会有退休的那天。极限女性第二季第四期,《新周刊》专访马静芬,马静芬那时还不懂什么是女性主义,但她用行动,争来了第一个属于自己的选择。"中国烟王"褚时健去世已经6年了。他创造了中国商业史上一个跌宕起伏的传奇,也留下了"励志橙"和万亩果园。在他走后,那位与他甘苦与共的太太马静芬,依然步履不停。今年93岁的马静芬,继续活跃在各种场域:她创业,做起了蓝莓的生意;赶上短视频的潮流,在镜头前分享人生经验;上个月她的插花作品集刚刚出版,她与专家聊起"中国民族特色花艺"。比起许多90年代出生的年轻人,这位"九十后"的生活更为紧凑、自由,能量满满。她说要"活到一百岁不封顶",面对慕名而来的年轻人,总会鼓励大家"加油干"。对她来说,"退休"从来不是一个选项,日常的忙碌不是为了打发晚年,而是一种自觉的"应该"。她活得像一个永远在"开机"状态的人,总有一份内驱力从生命深处持续燃烧。那么,这股力量从何而来?早上七点半起床,马静芬的第一件事是巡视院子,查看花草菜苗的长势,向工人交代养护细节。花盆里一根花枯萎了,她会立刻指出;厨房里哪瓶自酿酱发酵得不够理想,她都记得一清二楚。家里的沙发上和门厅角落里,随意放着介绍人工智能的《半月谈》和科普书籍《超越百岁》。不用出门的日子,马静芬习惯看书学习。她喜欢一边翻看《易经》,一边琢磨红花绿叶怎么插得更自然。养花种菜的过程中,马静芬遇到过"打农药不行,不打农药又被虫吃掉"的难题。这时候她会到手机里找对策。"有的(视频)是真实的,大数据库里给‘拨’出来的;有些是骗人的,半天听完都没学到。"看到靠谱的视频,她会收藏起来;遇到不懂的网络新词,还会打电话请教朋友。除了刷视频外,马静芬近年还出镜拍短视频。拍摄用的文案,她会一字一句地细读,用红笔在字里行间修改。一次外部合作的拍摄现场,她边整理衣服,边开玩笑提醒:"这次不要再搞错了,把我累死算谁的?"一次产品发布会上,马静芬坐在椅子上,等候上台讲话。自从创业以来,人群和镜头总围绕着她。(图/视觉中国)

每次分享结束,马静芬都会带领现场观众喊出"加油干"的口号。(图/受访者供图)

"极限女性"采访当天,马静芬(右)以小菊花和枯枝为主题进行插花。(图/新周刊)

1951年,马静芬(后排中)和边防保卫局的战友们合影。(图/受访者提供)

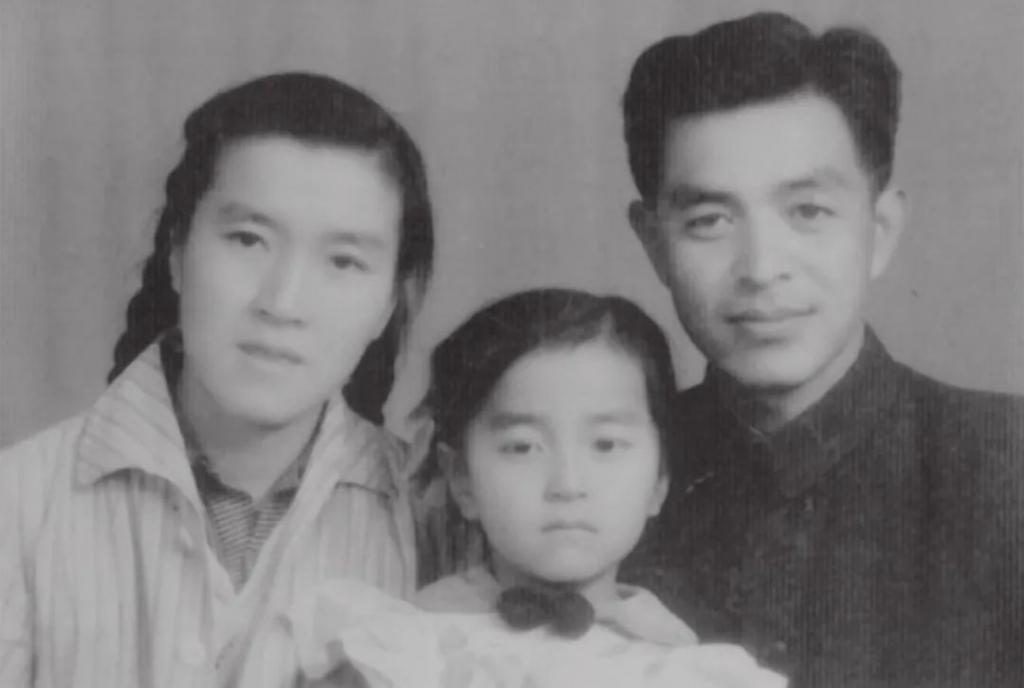

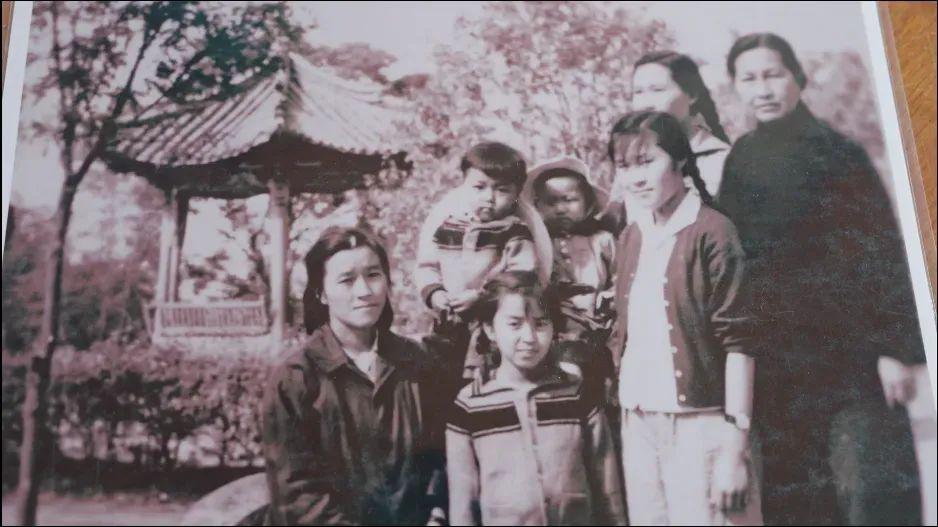

动荡的年代里,马静芬坚持和褚时健在一起。(图/受访者提供)

即便如此,她从未在褚时健面前提起"右派"的事,从不以苦相逼。她选择用沉默包裹丈夫的尊严。正如那张照片里她紧锁眉头的神情,她将所有的苦都咽了下去。

老照片里马静芬露出了皱眉的表情。(图/受访者提供)

褚橙庄园位于云南玉溪戛洒镇的山上。(图/视觉中国)

2015年,哀牢山褚橙庄园,褚时健和马静芬并肩出席发布会。(图/视觉中国)