“机场充电宝新规”为何被乘客骂上天?

一

最近,全网突然开启了一场关于 " 充电宝税 " 的大讨论。

起因是上周,民航总局发布新规:自 6 月 28 日起,禁止旅客携带没有 3C 标识、3C 标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

这个规定落地之快,让很多乘客压根没反应过来。

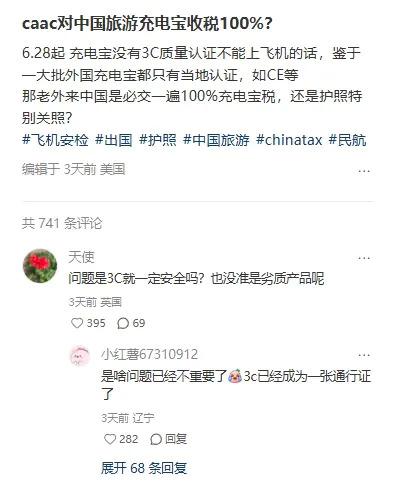

在小红书等社交平台上,不少网友对这场 " 充电宝猎巫运动 " 提出了强烈的质疑并发起投诉。

网友向民航局局长信箱投诉

有网友指出,这次爆炸的罗马仕充电宝本身就是通过 3C 认证的,"3C 的都能炸,结果把没 3C 的全禁了,这合理吗?"

关于 3C 强制认证的时间问题,也成了网友吐槽的焦点。

公开资料显示,我国自 2023 年 8 月 1 日起开始对锂离子电池、移动电源等产品实施强制性认证(3C 认证),根据规定,2024 年 8 月 1 日后,未获得 3C 认证的产品将不得生产、销售或进口。

对此,不乏网友质疑称," 既然 2023 年 8 月才开始 3C 强制认证,2024 年 8 月以后才不让生产销售,那在这之前生产的怎么办?"

该网友还提到:" 就算 3C 标准更严格,为什么要把商家的问题转嫁给消费者?这是我选的生产批次吗?"

更有人提出了充电宝 " 国际标准 " 方面的疑问:" 很多外国充电宝只有 CE 认证,那老外来中国是不是也得交一次充电宝税?还是护照能特别关照?"

但事实上,从民航局政策来看,这次 " 充电宝新规 " 针对的就是境内航班。

于是更有人吐槽:" 难道飞机飞国内的就怕自燃,飞国外的就不怕了?这是什么逻辑?"

也有人干脆嘲讽:" 不去管 3C 的漏洞,专门管倒霉的使用者,省事多了。"

还有网友分享亲身经历:" 我回中国没影响,但回首尔就不行了,只有 3C 充电宝能过安检,我带的国外充电宝要当场绞杀。国外没有 3C,这特产只能回国买。"

最后,有网友直接把这个现象总结为 " 变相拉动消费 ":" 其实可以直说,欢迎来中国买 3C 充电宝,不仅国人得买,外国人也得买,这经济不就上来了吗?"

为了确认乘客携带充电宝在国内、国际航线的执行标准,我问了国内华北某机场的一位负责人,他直言:" 关于国际航线,各地机场规定的确不完全相同。一般国际不执行新规,还按原先标准,但也没统一文件,未来会不会临时通知也不好说。"

这句话,某种程度上也解释了为什么网友觉得这个规定既仓促又混乱。

一个光速上马的民航新规让无数充电宝一夜之间变成 " 机场弃儿 ",争议还在继续,吐槽也远未结束。

二

很多人对这次 " 充电宝猎巫运动 " 气愤不已,认为是莫名其妙的安全恐慌。

但如果往前翻翻民航历史,你会发现,锂电池这东西真的是航空界的 " 未爆弹 "。

过去几年里,全球民航客机上和锂电池相关的事故正在加速发生。

最典型的是,韩国方面曾公开表示,备用充电宝可能是釜山航空客机起火的原因。

今年 1 月,一架从中国大陆飞往香港的香港航空航班,也因为头顶行李舱里充电宝起火,被迫紧急降落。

还有一份美国联邦航空管理局的统计:2023 年,全球每两周就有三起锂电池过热或起火事故,而 2018 年才平均每周不到一起。

换句话说,飞一次短途航班,舱里就可能埋着几百个高风险电池,而且这些电池品牌和生产批次鱼龙混杂。

因此,民航局出台充电宝登机新规也不是完全没依据。

就在今年 6 月,罗马仕和安克创新因为 " 过热甚至燃烧风险 ",先后宣布召回了超过 120 万块充电宝,这是国内历史上最大规模的移动电源召回潮。

从监管角度看,这些召回正是新规的直接导火索。

今年 6 月,在民航局召开的一场安全会议上,一位外航从业者和我说:" 这次会有 184 家外航参加,一位负责人和他反复强调一件事:宁可挨骂,也不能再出一次大事故。"

不过,和中国民航领域政策的雷厉风行比起来,欧洲对民航的管控就显得温和许多,也给足了市场反应时间。

例如,近期欧洲议会交通委员会最近投票通过了一项修正案:禁止航空公司对 7 公斤以下的行李收费。

这项规定,虽然引起航空公司强烈反对,但在投票后,还要经过各国政府谈判,最后才能生效。

有航空业内人士调侃:" 在欧盟,一项民航领域禁令从提议到落地,往往要走一两年,大家有充分时间消化、调整。"

而这次国内机场的充电宝新规,从官宣到执行仅仅不到一个星期。

这种政策 " 闪电落地 ",或许是政策制定者低估了人们的 " 手机电量焦虑 "。

就像当年共享充电宝刚出来时,王思聪曾说:" 共享充电宝要是能成,我就吃翔。"

结果王思聪没吃翔,倒是全国人民都离不开这东西了。

今天你走进机场,几乎排队值机的人都在低头刷手机,哪怕航班延误 4 小时,大家最先担心的也不是晚点,而是我手机电量还有 30%,是不是得先抢个插座?

锂电池的安全风险 + 全民手机电量焦虑正面硬刚,就催生了这个史上最严的 "3C 封杀令 " 吐槽大会。

毕竟这份严厉的安全感落到乘客身上,就成了 " 消费焦虑 " 加 " 强制支出 "。

三

6 月 28 日新规生效那天,国内机场安检口几乎成了临时充电宝收容所。

多家媒体发布的现场图片显示,行李筐里面躺着几十、上百块各色各样的充电宝:白色、黑色、粉色,看起来干干净净,外壳上印着 " 快充 "、"PD 10000mAh",但是只要没有 3C 认证,全都逃不掉 " 当场击毙 "。

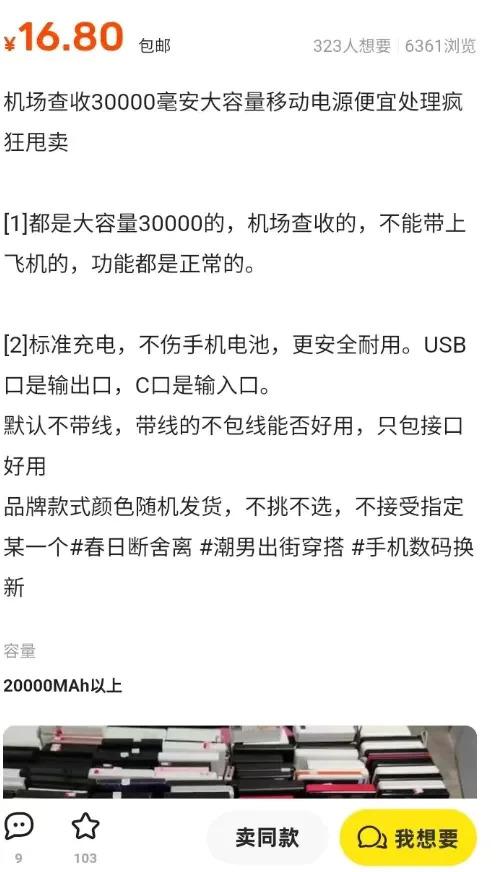

但很快,这些被拦截的充电宝,就在闲鱼等二手平台上集体 " 复活 " 了。

昨天,我随手一搜,跳出一大堆带着奇怪标题的商品:

" 机场查收的,不能带上飞机的,功能都是正常的。"

" 品牌款式颜色随机发货,不挑不选,不接受指定某一个。"

价格普遍在 15~30 元之间,和原价比,几乎跌成白菜价。

有媒体追问这些二手平台的充电宝卖家 " 东西安全吗?是不是召回批次?"。

卖家有的只用一句话回复:" 正常使用,没问题。" 或以 " 正规渠道回收 " 敷衍,甚至拒绝透露来源。

有人调侃:" 一边是机场丢弃潮,一边是闲鱼回流潮,这就是民航新规的中国式内循环。"

更离谱的是,还有一条灰色产业链开始悄悄滋生:"3C 认证贴纸 " 生意。

据上观 · 新闻报道,在闲鱼上,找到一个标价 25 元的 "3C 充电宝贴纸 ",浏览量已经接近 2000 人,有 40 多人 " 想要 "。

商品详情里写得很直接:" 过关专用,用过都说好。"

这是另一种 " 伪装成合规 " 的方式,有人把它当救命稻草,有人把它当生意经。

只要你愿意花钱买张贴纸,理论上就能把老充电宝 " 洗白 ",顺利登机。

当然,这么做本身就是违法,一旦被查,处罚同样不轻。

总之,充电宝原本是手机时代最不起眼的配件,如今却成了航空安全、消费焦虑和灰色生意的交汇点。

回头看这场突如其来的政策,有人说它是安全无可指摘的必要手段,也有人说它是割韭菜式的懒人解决方案。

但不管站在哪一边,这件事都提醒了我们:当一项新规来得太快,远比它来得太严更让人措手不及。