冯贤亮:明代江南地方的基层管理系统

宋元时期的基本情况

在讨论明代江南地方的田制系统前,有必要对宋元时代的基本情况作一追述。

宋代熙宁三年(1070)昆山人郏亶上奏指出:天下之利,莫大于水田,水田之美,无过于苏州。田土治理,需要重视古人的治田之法,低洼地区“田各成圩”,每圩必设圩长,其职责在于每一年或二年要率领本圩人户,从事水利方面的防护工作,修筑堤防,浚治浦港等。其人户各有田舍,“在田圩之中浸以为家”。

这表明,在昆山等地很早就已存在圩长的建置,所管理的圩区皆有固定的民居,并形成了专门的圩区管理体制。从资料上看,无法窥知当时是否存在严格的乡领都、都领区或圩的划分。但南宋绍兴年间的一则资料,为南宋初期已存在乡—都—圩的建制提供了有力证据。在绍兴二十八年(1158),华亭县沈姓人家将204亩(以步弓计算)农田舍入了青浦县淀山湖的普光王寺。该田坐落于华亭县(明清时属松江府)修竹乡四十三都,分属系圩字第三十三号至五十五号。

而在南宋端平元年(1234)三月,华亭知县杨瑾受嘉兴知府之令,负责清理华亭县的田籍,推行“经界法”,到端平二年四月基本完成,从而使华亭县形成了乡统保、保领田围的田制系统。杨氏的工作,就是由下而上,一层层清理田籍,“始于围,合于保,而成于都”,动用乡官137名、甲首8881名、乡书吏90名,耗费15000缗财力,使田籍“自亩之围,则有归围簿;自围之保,则有归保簿;自保之乡,则有归乡簿;自乡之县,则有都头簿”,达到“田不出围,税不过乡”的理想目的。类似的情况还存在于常熟县。在该县境范围内计有50个都,每都下领10保。图籍编制的具体做法是:“履亩而书也,保次其号,为核田簿,号模其形,为鱼鳞图,而又稡官民产业于保,为类姓簿,类都保乡于县,为物力簿。”由此或可推知,其他地区也应有着类似的制度规范及严密的系统建制。

总之,在南宋时期,县—乡—都—保—圩(围)的规制已经存在。周生春通过对元代太湖平原的考察,认为田圩之制的最终形成期是在明代。不过这种系统的普遍和推广,在时间上还要更晚一些,而在本质内容上所发生的新变化当在明末清初。另外,从上引文献中发现,像鱼鳞图这样的制度,虽不能肯定始于何时,但在宋代已经存在却是毫无疑问的,当然,它在元代的江南地区已经被普遍推行了。元代至正十年(1350)间,肃政廉访使董守悫推行均役之法,要求有田的居民都要将土地情况汇报官府,官方根据报告册履亩逐一复核田亩及其业户,以土田形状登录的册籍就称“流水”,也称“鱼鳞”。

江南圩(围)田样式

明代的基层系统

自明初始,江南地方基层管理的层次在表征上复杂多样,基本是以县统乡、以乡统都、以都统里(图),各地在具体的分划上又详略不等,名称各异,但都是以官方的行政区划安排为线索,结合地方传统以及国家田粮征催的需求而综合规划的。

洪武三年(1370),杭、嘉、湖地区曾着手编制过小黄册,“每百家为一图,里长一名,甲首一十名;不尽畸零,九户以下附正图,十户之上者,亦为一图,设里长一名,甲首随户多寡设焉”。各图逐年轮流,负责催办税粮,十年一周期。按每税粮1万石即设粮长1名、知数2名,推选“粮多者”承充。以湖州府长兴县而言,官方编设的图数共计434个,6万石税粮共设正粮长6名、副粮长12名,共计18名粮长,未设知数。附郭的乌程县承担的税粮更多,税仓建于凤阳府,每仓配置副粮长2名,按乌程县税粮10万6400多石计算,共设正粮长17名、副粮长34名、知数34名,县域内编设的图数达到7666个。但山多田少的武康县,岁输秋粮只有1万石,由于“山乡辽阔,难于集事”,因此特设粮长7名、知数14名;黄册编制的图数有166个。这些情况表明,基层管理系统因区域环境不同是有明显差异的。

同时,官方向民间颁发了户帖。户帖中关于人丁、田地、事产等情况的登载非常详细,完全是按府、州、县、乡、保这样的基层体系的脉络来编排的。

洪武十四年(1381)诏编赋役黄册,以110户为1里,推丁粮多者10户为里长,其余100户分为10甲,各立甲首(甲长)1人,“岁役里长一人,甲首一人,董一里一甲之事。先后以丁粮多寡为序,凡十年一周,曰排年。在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里。里编为册,册首总为一图”。当时之图,是指黄册首页所列每里户口税粮总数的图,但在以后便逐渐变为里的代称。万历《嘉定县志》就说:“图即里也,不曰里而图者,以每里籍首列一图,故名曰图。”洪武年间的黄册制度,虽在明代中期已多有废毁,但是它的影响一直延续到了清代,成为“编审”制度的典范。

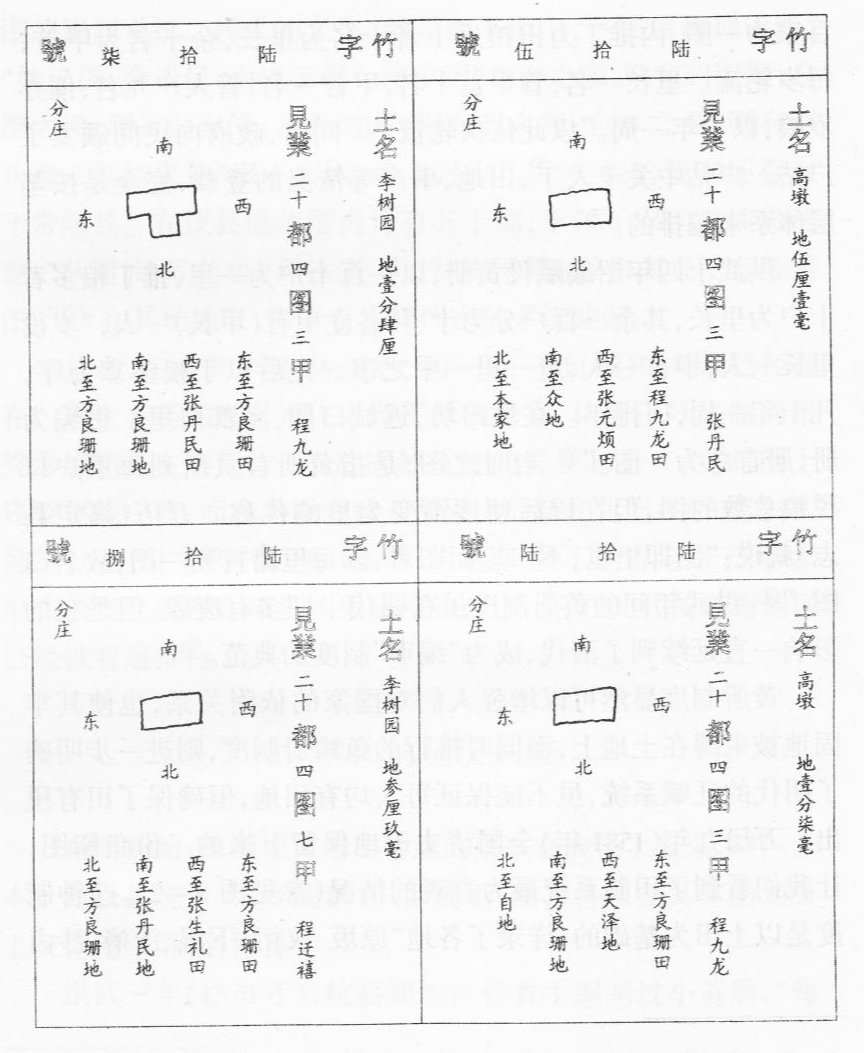

黄册制度可以增强人们对国家的依附关系,也使民众被牢固地束缚在土地上,而同时推行的鱼鳞册制度,则进一步明确了明代的征赋系统,虽不能保证每人均有田地,但确保了田有税出。万历九年(1581)全国清丈田地保留下来的一份鱼鳞图,呈现了田制系统最为直观的内容。(参下图)

万历九年丈量鱼鳞清册一页样式

这种制度当然是以土田统计为根本基础的,详录各地“原坂、坟衍、下隰、沃瘠、沙卤之别”。从田制上讲,鱼鳞册为经,“土田之讼质焉”;黄册为纬,“赋役之法定焉”。嘉靖年间华亭人何良俊也有经、纬之说,但他的解释颇有不同:经册是户册,即太祖黄册,“以户为主而田从之”;户有定额,而田每年有去来。纬册是田册,“以田为主而户从之”;田有定额,而业主每岁有更革。由此可使田有定额,粮有定数。每年只需将经册内各户平米总数合着纬册内田粮总数,统一轻重派粮,就不会产生飞洒、隐匿之弊。在万历十年(1582),常州府武进县、通县进行了田亩丈量,其方法就是以鱼鳞图作为依据:每县、每乡、每都皆以四境为界,“田地以丘相挨,如鱼鳞之相比”,官田、民田,高田、圩田,埂田、瘠田,山地、荡滩,都要逐图细注,业主姓名随之载录。这是“以田为母,以人为子”的田赋管理思想。黄宗羲指出:古之赋税“以田为母,以人为子。人有去来,而田无改易”。以田亩为标准的赋税制度,可以实现履亩而税、追呼不烦的真正目的,在赋税催征上解决“知户而不知田”的问题。鱼鳞图册是以田亩为依据的,而不是户口。鱼鳞册制成后,官方照册上登记的每户钱粮田段数据,各发给“号单”一张,让业户收执。由于载明了坐落、亩数及其东、西、南、北四至图形,以后凡遇交易推收,都以“号单”为凭据,粘入契约内。

官方设定编排的户口系统与田赋系统,在地方社会生活中当然具有强烈的官方性质,都是基层系统的切实体现。其中,图这一级次在基层体系中是相当重要的。

明末人王世茂认为黄册十年一造,实关民生利命,但其间弊窦丛生,必须在未造之时,预令里甲将图户丁田地开报至地方政府,先县,次都,次图,并取吊数解黄册旧底和积年书总及现年人役来一起查对。并说,有田土抛荒者,着落该图分佃,顶办粮差。可见在基层体系中对图的全面把握的重要性。早在万历年间,昆山县一带存在过“以图里束户”、以本图之米给本图之人的图粜法,“先以户口成册为急,而户口成册又当以本图大家身自开报为据”,都体现了图作为区划单位在基层社会赈济管理中的关键意义。

图的产生虽然很早,作为地方基层系统中的一个级区,在明代基层社会中有着明显的表现,一般设置于都以下。如苏州府的吴县,是“乡以统都,都以统图”,顺序不失次第。不过需要指出的是,城区内各分5个乡,乡级区划下不设都,而且乡区都有固定的名称,统一为某某“里”,如在城内西北隅的凤凰乡集祥里,下辖7个图的单位,城墙外属于附郭的复仁乡义安里,也是下辖7个图,即盘门区域的2个图与阊门区域的5个图。城区外共分38个都区,如位于县城西二十里的胥臺乡石城里,下辖2个都,即第十三都与第十四都,都下皆划分上、下两扇(粮区),这2个都的领图数分别为16个、19个;再如在县城西南八里东洞庭的震泽乡闾城里,只设1个都,编号是第二十八都,分上、下两扇,共领图数为19个。这里的“里”,与“里甲制”的“里”当然是不同的。

都或保也是基层体系中十分重要的区划,是为了便于统辖数量庞大的里而加以划设的,有利于国家对基层社会的控制和管理。如在灾荒时节,地方的荒政措施之一是“亲审贫民”,具体做法是先令里长报明贫户,正印官逐都逐图亲自验其贫窘情况,给发吃粥小票一张,填写里甲姓名,作为进入粥厂的凭证。

常熟人陈梅指出:“以县治乡,以乡治保(或谓之都),以保治甲,视所谓不过五人者而加倍焉,亦自详密,亦自易简,此斟酌古今之一端也。”又说:“一乡几保,不妨多少,何也?因民居也,法用圆。十甲千户,不得增损,何也?稽成数也,法用方。”顾炎武对此作了强调,认为保也就是都。但实际情况并非一律,也有都下设保的例子,这在下文的相关论述中再予说明。

圩作为田制系统中的基础,在基层社会事务中呈现出了比较重要的空间区位意义。宋代以来,江南地区存在的圩长制,在明清田制管理上有着特殊的意义。

在江南地区,城市区划中仍保存圩区编排的方式(嘉兴县城内就编有9个圩),乡村地区的圩长,原本是专为圩岸维护而设,定期负责圩内的浦港浚治和堤防修筑,每一年或二年率领所管的全圩人员,修筑浚治高田及低田的堤防。在明代,从万历至崇祯间江南地区以嘉善等县为首的争田事件中,也可看到圩长对田粮管理有着实质性的意义,表明圩制在基层社会的某些方面发挥的重大作用。另外,在社区赈济方面,知县要监督被灾各圩圩长逐一开报圩区内贫困民户的情况,说明了圩长在基层聚落社会中的关键作用。

而在明末清初的基层体系中,圩长负有更为重大的公共工程责任,一般由村中推选一二公直勤慎的人独充或朋充(可以享有免除若干亩税的优惠),总管督催田甲,田甲再督催佃户,层层监控;而对于乡村民户的劳役,圩长都要根据圩区或地段“酌量工力、难易分别均派”。可以认为,对地方财赋等诸项事宜,圩长同样负有相当的管理职责。官府对地方的各种杂役摊派、赋税征收,往往直接从圩长入手。圩长与保甲长一样,作为基层行政中的重要一环,也会成为衙役、地棍等人的敲诈勒索对象。

与自然村落相仿,圩已形成地域内的最终划分单元或区划空间,无论政府官署、民间杂居,还是官田民地,都纳入了以圩为地标的范围。因此,在土地转让、屋宇建设、公共工程的展开等方面,官方都能根据明晰的田地坐落情况,确知属于何都何图何圩地界,分毫不爽。

所以在户籍系统的黄册之外,鱼鳞图册登录的乡—都—图—甲—圩,也是经由官府统一的丈量清查,编绘进国家要求的田粮册,故不应简单地视其为地方传统或民间习惯而轻忽它在基层系统中的现实意义及其官方色彩。

分府研究

为了阐明江南地区基层系统的变化情况,有必要对环太湖地区作分府考察。

湖州府

湖州府所辖乌程县,从洪武至成化八年(1472),一直辖有23区,计53都,282里。再如长兴县,明初至成化八年,所辖为15个区,计105都,共259里,到弘治元年(1488),知府王珣奏分顺零、晏子、荆溪三乡新设安吉县,还有232里;其谢公区分管之谢公乡,辖一都(1里)、二都(3里)、三都(4里)、四都(4里)、五都(2里)和六都(1里)。归安县在成化八年计辖区21个,总计44都,共309里。如东区分管一都(10里)、二都(1里)和四都(4里);西区分管四都(4里)和五都(7里)。由此可知,湖州府自明初至弘治年间,地方基层系统为县—区—乡—都—里。但这并非绝对,一些地方还出现了“扇”的区划,显得较为特殊。如成化时期,孝丰县所辖西北区分管的灵弈乡,被分成上、下二扇,各辖1里;东南区分管孝丰乡上扇1里;东北区分管有孝丰乡下扇2里、移风乡上扇1里和移风乡下扇1里。需要指出的是,孝丰县在乡之下有“管”的级称,如西南区分管的太平乡与金石乡,就是区—乡—管—里的体系。具体而言,太平乡十管、十一管领2里,七、八、九管领2里,四、五、六管领4里,一、二、三管领5里,总计11管13里;金石乡一、八、九管领2里,三、四管领1里,五、六管领2里,总计7管5里。

明后期长兴县人丁元荐强调说,明初设里长,催办钱粮,勾摄公务;又在里长中选出殷实大户,充任粮长。根据这样的要求,长兴县编排的里长共计240名,分为48扇,由粮长统领。当然,扇只是介于乡与里之间的临时区划,是一般所称的粮区,由粮长负责。但长兴县的编制是扇在里之上,1扇平均领有5里,是相当明确的,级次类同“都”。

另外,里与图往往出现互替的情况,但实质内容还是一样的。如嘉靖年间的安吉州,城区共设2图,设有“坊长”2人;城外共分9个乡,管辖体系仍然是都(扇)—图的级次。图的级次等同于里。如铜山乡的上扇领6图、中扇领1图、下扇领1图,所设里长8人,同图数;又如晏子乡,其一都领2图、二都领2图、三都领2图、四都领2图、五都领3图,所设里长为11人,亦同图数。不过都一级的名称,与孝丰县一样,在这里也用“管”替代。如太平乡,其一、二、三管领5图,四、五、六管领4图,七、八、九管领2图、十管和十一管领2图,设有里长13人,仍同图数;再如顺安乡,一、二、三管领3图,四、五、六管领2图,共设里长5人,亦同图数。

总之,湖州府在明代的基层管理系统大致为:县—区—乡—都(扇/管)—里(图)。需要说明的是,“管”的出现是比较特殊的,可能在丘陵低山地带,才有这样的特殊表达;而孝丰、安吉等地里数较少的原因,当与山区偏僻、开发不成熟以及人口较稀有关。区有时是乡以上、县以下的分划单位名称,但在一些地方则是都以下、里以上的地方区划,或者完全与都的实际意义相同,不过在名称上有所区别而已(如嘉兴府嘉善县地区),当按具体地区和时间而定。总的来说,后者出现的情况要较前者为常见。

嘉兴府

明人赵文华等撰的《嘉兴府图记》,反映了明代中期嘉兴地方基层系统的大致情况。其卷二《邦制一》云:“(嘉善县)思贤乡,在治西北□里,今二十三都下保东区里十、下保西区里九,三十四都里八。迁善乡,治北三十五里,今三十四都东区里八、西区里十二,三十五都南区里九、中区里六、北区里七。麟瑞乡,今讹为麟諟,治西十五里,今三十五都里九,三十七都里八。永安乡,治北五□里,今三十七都里十八,内析四里为魏塘镇都,一十八都南区里十一、中区里八、北区里四十二。奉贤乡,治东北二十里,今三十九都南区里十□、北区里九,四十都南区里十、中区里十、北区里九。胥山乡在治东南十里,今五都里十六。”

早在洪武元年(1368年),官方于三十七都内割4里设为魏塘镇都。宣德四年(1429)三月,巡抚、大理寺正卿胡巡视江南后,以嘉兴地广、赋繁、人多为由奏请划增新县。次年敕分嘉兴县东北境之迁善、永安、奉贤、胥山、思贤、麟瑞六乡之部分都、里置嘉善县,隶属嘉兴府,县治就设于永安乡七区的魏塘镇。

但是,嘉善县的情况有些特殊,嘉兴、秀水、平湖等县的乡圩管理系统称“都”,该县则称“区”,从嘉兴县析出后,里数逐渐增多,从最初的186里增加到204里,每里10年共役10名里长,里长所辖小户称甲首,“岁输见役”的里长每年就有204人,其中4名里长属于魏塘镇都。在嘉靖时,嘉善县领有思贤、迁善、麟瑞、永安、奉贤、胥山六乡。除胥山乡范围太小、无法再细分外,其他五乡几乎都有区—里的辖制。按明制,110户为1里。因此,这种县—乡—都—区—里的层级管辖系统当然首先是以户口为依据的。嘉善县共有11都,共辖204里,万历二十八年(1600)所刊《嘉兴府志》,所载数字与此同。

再如嘉兴县,在分县前,管26个乡、41都(包括洪武元年新设的魏塘镇都)、819里。其长水乡辖2个都共35里,即二十都的8里,二十一都东南区的8里、西南区的6里、东北区的8里、西北区的5里;思贤乡辖有3个都87里,即三十二都的28里,三十三都上保东区的16里、上保西区的15里、下保东区的10里、下保西区的9里,三十四都的9里。

万历二十四年(1596)刊刻的《嘉善县志》,给出了万历以前比县—乡—都—区—里系统更为细密的划分内容:区下分扇,一般一区有正、副二扇,各有正、副粮长统领;而大区则分作二三个扇,粮长之数也随之增加。这一点在江南地区表现得较有特色,尽管这种系统在正德以后已有所变化。

与嘉善县毗邻的平湖县,也在宣德五年(1430)从海盐县分出,编里共计161个。至天启四年(1624)前后,其管理系统仍为县—乡—都—里的结构。如在县西十八里的长水乡,其所辖之六都有7里、七都有9里、八都也有9里。与明初相较,只是在里数上有所减少而已。天启新编的《平湖县志》昭示的基层体系情况则要详备得多,而且在内容上有些差异,主要标志是圩的出现。这在下文中将另作解析。

崇祯年间,因灾荒较多,嘉善乡绅陈龙正(崇祯七年\[1634\]进士)特意提倡推广保甲法。事实上,推行乡保制度是为了弭盗安民,但有的在城行保甲,在乡就不行了。陈龙正认为,灾赈时期是编行保甲的良机。其方法大致上是:首先,将城内以治所为中央,其他划作东、南、西、北四方。例如东方,以东一保、东二保、东三保等为号排序,每保统领10甲,设保正、副各1人;每甲统10户,设甲长1人。南、西、北三方也这样编制。“东方自北编起,南方自东编起,西方自南编起,北方自西编起,编至东北而合,方不可易,而序不可乱。”其次,将县境内以城郭为中央,外为乡村,也分东、南、西、北四方,与城区一样统编保甲。大村分为数保,中村自为一保,小村与邻近数村合为一保。一保分10甲,“听其增减甲数,因民居也”;一甲共计10户,不可增减户数,便于官方核查;或有剩余二三户,总附于一保之后,名称“畸零”。保甲编制“不分土著流寓,而一体编之者也”。在乡四方设保正、保副,在城也设保正、保副,分区统管:“如在城东一保,统东乡几保,在城东二保,统东乡几保,以至南与西、北,莫不皆然。”陈龙正指出了这种办法只是旧制,并非新创。可见,乡—保—甲的基层管理体系在江南地区是切实存在的。

至明末,除嘉善县的区与都含义相同外,嘉兴府其他地区县、乡、都、区至里的层级管理系统仍无变化。如海盐县一直是乡—都—里的结构。嘉兴县自宣德五年析出嘉善、秀水两县后,在崇祯年间仍领12乡,28都,381里。县南十里的嘉会乡,下辖十八都东区15里、十九都西区11里、二十都10里。实际上,嘉兴府地区的图—圩系统早已存在,但在崇祯以前这种系统的功用显然没有在方志中得以充分体现,而在水利事业、社会赈济活动中,图—圩系统的实际功用则又超过了都—里制。陈龙正在明末主持的嘉善县地区的社会救济中,采取的方法,就是“写画逐圩地图”,一切浜兜村落尽收其中。由20—30圩乃至30—40圩组成县以下各区,由籍贯在该区的乡绅指导区内的“大户”“富室”“殷户”进行以区和圩为单位、按地缘结合乡绅和富户为特征的救济活动。

松江府

松江府的地方层级管理结构是县—乡—保(都)—区—图(里),与其他府县结构的差别,主要体现在名称上的不同。

松江府地区出现的保,其级次同于都;图的级次等于里,一图为一里。在正德以前,松江府有十三乡,“乡次有保,有村,有里”,里辖民众多。正德时,乡次“有保,有区,有图”,图为一里,里之统民就寡。这是正德前后地方基层级次的差异所在。当时基层系统为县—乡—保—区—图,在府境内较为普遍。如华亭县,管8个乡,下辖24保,63个区,领图820个。其中,县城西南六十里的风(枫)泾乡,辖有一、二、三保,管有7个区,71图。这种结构直至明末崇祯时,并无改变。华亭县在崇祯年间所辖乡数,只比以前少了一乡。其风(枫)泾乡,一仍其旧。

上海县在弘治年间领有5个乡。县南的长人乡领有6保,辖12个村,共领3个里;又如海隅乡,在县西北,领4保,分4区,辖11个村,管2个里。很明显,根据这样“县—乡—保—区—村”的分划,里只能是一乡所领户口总数的单位,基层体系的建置不是以田亩为依据的。在嘉靖年间,上海县仍领有5个乡。县南的长人乡,管辖十六至二十一保,分作12个区,共领图286。这时的基层体制,已是县—乡—保—区—图。万历年间,上海县地区仍是这种体制,没有什么变化。明末清初上海县人叶梦珠曾对当地的建制有过较为详细的描述:上海县共编有10保,大约10图为一保,100甲为一图,以49亩为一甲。其他县的田数、图保虽各有差别,但编制方法是一样的。

苏州府

在洪武年间,苏州府所辖七县,除附郭的长洲、吴县为县—乡—里的结构外,昆山县为乡—保,常熟县为乡—都—里,崇明县则在城内分为四隅,城外则“别无名号,止称东、西、南、北而已”,其区域名为东沙、西沙、三沙,各有乡团等名,因此当地的结构当为沙—乡—团。严格来讲,沙不属于基层体系中一个真正意义上的层次,只是因崇明地居江中沙岛,才有这种特定的名称,实是环境因素使然。

明代中期以后,基层结构的划分趋于细密化。

吴江县,在明代中期的基层系统为县—乡—都—区—里。据弘治元年(1488)《吴江志》的作者称:“分乡置都,所以颁田里、伍编民也。县以辖乡,乡以辖都,都以辖里,而一里之中有村居焉,有野市焉。”嘉靖年间的吴县,其结构则是县—乡—里—都(图)。需要指出,这里的“里”,是乡区之下居民生活地的小区划概念,并非里甲制的“里”;一些城外乡区的编设,都与图的实际意义是一样的。如县城区域内的丽娃乡南宫里,下辖9个图(南元一、二图,南利一、二图,南贞一、二、三、四、五图);再如太平乡全吴里,管3个都(第五、六、七都);城外的穹窿乡阜安里,管3个都(第二十、二十一、二十二都),下辖直接是村落(东安、西安、小湾、杨舍村)。

常熟县在里之上的基层系统是县—乡—都(保)—图,这里都与保往往互称,可能是整个苏州府的普遍情况。长洲县也是这种结构。万历年间,还有区下再分正、副扇的情况,如嘉定县守信乡领有6个都,其东一都一区即分作正、副二扇:正扇辖7里,领17圩;副扇亦辖7个里,领13圩。

因此从总体上说,苏州府已出现了乡—都—区—扇—里—圩的结构。但崇祯《吴县志》给出了一种较为特殊的例子,如吴县城内西南隅的丽娃乡南宫里,管有10个图;在县城以西五十里的大吴乡南胥里,则管有1个都,编号第八都,分作上、下二扇,共领12个图;再如县城西南六十二里的吴苑乡胜化里,编设第九都与第十都,各分上、下扇,两个都的所领辖图数分别为13个与4个。从表面上分析,这是乡—里—都—扇—图的结构,事实上里是直辖乡以下、都以上的建置,是与常规的乡—都—图的含义不同的。该志也称“乡以统都、都以统图”是古今经野之制。那么可以推定,这里出现的“里”不过是地区方位或空间单元的指称,也可能是保留下来的古“里”称呼,并不是真正建置体系意义上的“里”。另外,吴江县在明末(1643到1644年间)出现了明确的“保”,保户都由县府指定,成为基层领袖,而里甲散于各乡,故往往按都、图大小私定赋税钱粮,派索民间。保制在后世延续了很长时间。

嘉定县的分层系统似更为明确。在该县,区下设扇,扇下统里—圩。按照明人的说法,图即里。因此,当地的基层系统当为县—乡—都—区—扇—里(图)—圩。

昆山县的情况就有不同,层级管理明确为县—乡—保—村。如昆山县西北的积善乡有2个保,领21个村;再如县西的朱塘乡,也有2个保,领24个村。但这种乡—保—村的制度是不多的,保的实际意义等同于里。村制作为层级出现,在明代江南地区也是较少见的,与陈龙正提倡的乡—保—甲制度倒是有点类似。但是,上述编制以户口作为划分依据,则是十分明显的。

常州府

常州府辖各县的基层系统,也是县—乡—都—保(图)的结构,部分地区在保下还详细记录所辖村落情况,但这并不是普遍现象。

例如,无锡县北四十五里的兴宁乡,统有3个都,共辖27个村;招义乡则统管2都,辖15个村。常州在保下以村落为管辖空间,当时人称“凡都摄保,保分村墅”,村别是“自一顺数至十而止,余以例推”。不过在靖江县,只分马驮东沙与马驮西沙,共编设55里,统辖600户。

在江阴县地区,基层体系大致上仍沿袭宋代之制:“乡统都,都统图。”原南北厢改设为17个坊乡,辖50个都,374图;原三个坊析为9个乡,如良信乡,统都4,都下统图34。因此,在嘉靖年间,江阴县“总四境三百七十四里,里为图,图统于乡都者三百六十五,而在城之九图,虽立为坊,而其实乡之地也”。

明末的变化

就田制体系而言,图—圩制当然是一直存在的。万历年间的嘉兴府嘉兴、秀水、嘉善三县为正疆界、争田粮事,就是直接从图圩着手进行的。至崇祯年间,图—圩制的意义得到了多方面的呈现。如嘉兴县附郭部分,便设有9个圩;又如德化都,领有32个圩、胥山都领31个圩,等等。地方志中保存下来的《万历二十六年(1598)嘉善县告争田地,知府张似良不行查勘竟申本道转申两院批行本县知县郑振先申文》等文本中,田粮的基层管理记载得十分明确,从都、图、里直至圩的体系相当明显。直到明末,嘉兴等县的基层田赋体系为县—乡—都—图—里—圩。其中嘉善县的表达稍显独特,乡区一直称“区”而不称“都”。明末嘉善乡绅陈龙正与其家族世居的乡区即为“胥五区”,在建设家族义田时,严格查照区圩丘段划定,并画影图形,不许子孙买卖和乡邻侵欺。由此可知明末嘉善地方基层系统中区—图—圩制的功能与实际作用。

嘉兴府的平湖县在天启年间,已经发生了较大的变化。天启七年(1627)前后,当地的基层体系编制有4个乡,辖有12个都,共辖140里;在每都之下大多分区,并领有数目不等的圩。如大易乡,在宣德五年(1430)从海盐县的原十七都的16里中分出了14个里划归平湖县,到天启七年前后,定为平湖县大易乡十七都,分作东区8里、西区6里,共计12个圩,田围70。又如齐景乡,所领的二十都变分东区8里、西区11里两大部分,共辖13个圩;二十一都22里领11个圩,而每圩平均所占的里数各有不同,有少至一里以下,也有多至二里的。

苏州府在崇祯年间,基层系统大体上是县—乡—都—图的结构。至于圩制系统的体现,则视实际需要及地政的信息表达不同而有差异。崇祯年间吴江县《西方庵碑记》言及的西方庵所坐落的大义字圩常住田丘细数,地权上属于四十图九甲大户朱经张氏名下,可以确知,在基层生活中,像吴江县这样的田圩系统,当是广泛存在的。

再以湖州府乌程县为例,成化年间当地的基层系统是县—区—乡—都—里;在崇祯十年(1637)前,已变为县—区—都—里—圩的结构了,都下辖有数目不等的圩。嘉靖四十四年(1565)状元、乌程人范应期(1527—1594)很早就说过,在乌程县,编户267里,分为23个区,自一区至六区属乌程的西乡,剩下的都是东乡。具体而言,一区的一都领28圩、二都领82圩、三都领有15圩,但仍存在里的编制,如一区所辖的一都、二都、三都、四都、五都和六都,各有2里。

上述从文献记载中探知的基层体系,其实还是比较粗疏的,但其中呈现的这些细微变化,显然是因基层体系中的圩制记录在明代中后期日渐增多,表明了圩制系统在基层社会中的作用越来越受关注,当然也与文献记载的细致程度是相关的。

(本文摘自冯贤亮著《明清江南的环境变动与社会控制》,广西师范大学出版社,2025年4月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)