辛德勇读《史记》|太史公何以“耕牧河山之阳”?

读《史记》,有一些看似平平常常的语句,顺着念下去,朗朗上口,甚至人人都能脱口而出,可到底是什么意思,却很少有人仔细去想;虽然偶然也有人随文做注,强为解说,实际上却根本说不通。后人读到这样的注解,迷迷糊糊地更不敢多想,当然更有可能是根本没有能力去深想,想也想不明白。

于是,这些问题好像就根本不是个问题,大家也一直就这么稀里糊涂地读了下去。现在我要谈的,就是这样一个问题,事见《史记·太史公自序》,即当司马迁自述其身世时,开口便云:

迁生龙门,耕牧河山之阳。年十岁则诵古文。

司马迁所说的“龙门”,是黄河河道上的一处特殊地段,或者说只是一个特殊的横截面。说它特殊,就特殊在黄河在此地以上河段系穿行于山陕峡谷之间,河道狭束,而河水流到此地之后,河面豁然开朗,左有汾河,右有渭河,相继汇入黄河干流,滔滔大河,始尽显波澜壮阔的局面。太史公的家乡,就在龙门附近。在行政上,是隶属于龙门西南黄河右岸的西汉左冯翊夏阳县(《汉书·地理志》上),这也就是现在的陕西韩城。

先讲清这一点,才能展开太史公“耕牧河山之阳”的问题。在《史记》三家旧注里,只有唐开元年间人张守节的《史记正义》,对这个“河山之阳”的涵义做了简单的解释:

河之北,山之南也。案:在龙门山南也。

其实比张守节更早,唐初人颜师古就已经这样理解“河山之阳”的问题了(《汉书·司马迁传》唐颜师古注);在张守节之后,则有清人王鸣盛,也依样沿承了这样的说法(王鸣盛《蛾术编》卷四〇《说地》四)。这样的解释,乍看起来,一板一眼地煞有介事,可仔细品咂,却是稀里胡涂,什么也没说清楚。

《史记正义》中讲的“河”,明显是一个专有名词,系即特指黄河,乃以此“河”字对应太史公所说“河山”之“河”。张氏于下文复缀加说明云所谓“山之南”即“在龙门山南也”。这等于特地解释说“河山”之“山”是指龙门山。张氏之所以这样做,就是因为此“河山”之“河”乃专有地名,而不是与“山”一样的通名。

张守节以为太史公所耕牧的“河山之阳”是在“河之北,山之南”,这是因为古人在给山水两侧定立阴阳方位时,一向是以“水北为阳,山南为阳”(《春秋谷梁传》僖公二十八年),或以“水之南、山之北”为阴(许慎《说文解字》阜部),这也可以说是古人命名地名和标示方位的通例。据此原理,笼统地看,张氏的解释看起来似乎没有什么问题,而且似乎谁都会这样解释,他也只能这样解释。

问题是若把“水北为阳,山南为阳”这个原则具体落实到河水和龙门山上,好像就不那么合理了。

如上所述,按照张守节的解释,司马迁“耕牧”的地点,是在黄河的北岸,龙门山的南坡,可龙门附近的夏阳虽然东邻黄河,却并不在黄河的北岸(即使是南距黄河的支流渭河也远达一百六七十里以上),因而无论如何也是没有道理把这里称作“河阳”的。另一方面,所谓龙门山也并不是什么高峰峻岭,只不过是龙门这个黄河横断面上跨河两岸稍高于下游低平开阔地面一些的高地而已(《史记·太史公自序》唐张守节《正义》);而且它南面实际面对的只是黄河河道与岸边非常有限的滨河滩地。因而司马迁“耕牧”的“山阳”之地似乎不应该是指这样的地方。再说司马迁为什么对这样一座平平常常的“小山”会不举其名而径以“山”字称之?这也是一个让人很难理解的问题。

总之,像张守节那样用黄河北岸与龙门山南坡来对应太史公所说“河山之阳”,是根本说不通的。

我们从事历史学研究,既要充分重视一般的通例,也需要考虑那些与此有别的特例,不宜简单地一概而论。这就是历史问题的复杂性。现在,既然我们无法依照“山南水北为阳”的通例来解释司马迁“耕牧河山之阳”的说法,就应当别辟蹊径,去寻求其他的可能。

检《史记·天官书》,有如下一段记载:

及秦并吞三晋、燕、代,自河山以南者中国。

“河山以南者中国”这一表述,清楚告诉我们三晋与燕、代两地都在“河山”之南,所以这里所说“河山”就绝不可能是张守节在《史记正义》里所理解的那条“河”与那座“山”。

凤凰出版社影印宋刻十四行本《史记》

不过前面提到过的那位唐朝学者张守节,在《史记正义》中对《史记·天官书》这处“河山”,却做出了一个很特别的解释:

河,黄河也;山,华山也。

“河”,还是那条黄河,“山”却改换成了华山。注释古书,在很多情况下,就是应该随文做注。“河山”的“山”本来就是个通名,具体表述的是哪座山,在不同的场合往往会有不同的指向。所以张守节的基本思路是非常合理的。史载“(秦)孝公元年河山以东强国六”(《史记·秦本纪》);商鞅说秦孝公,亦有语云“秦据河山之固,东乡以制诸侯”(《史记·商君列传》)。这里的“河山”就都与张氏所说大体相合(实际上也并非没有别的解释。比如若把这个“山”解作与函谷关并联的崤山,或许就会更为妥切)。问题是在《史记·天官书》中,若把这个“河山”的“山”解作“华山”,那么“自河山以南者中国”那句话就不好解释了。

华山的含义有广狭二解。狭义的华山,即今陕西同名山峰;而广义的华山,在古时是指从今陕西华山直至今河南嵩山以东这很长一大段山脉,或可姑且名之曰“华山山脉”【参见《顾颉刚读书笔记》第五卷下《法华读书记》(十五)之“晋华山在灵宝、阌乡南”条】。两相比较,张守节对《史记·天官书》“河山”二字的解读,显然更适宜于后者,亦即广义的华山。当然若是用狭义的华山来讲,由于还有黄河并称,所表示的地域范围也大致差不了多少。

《史记正义》做出上述解读之后,复进一步清楚阐释云“从华山及黄河以南为中国也”。按照张守节这种解释,三晋之赵国和韩、魏两国的一部分疆域,还有燕、代两地,就都处于这个“河山”以北地区,不能再算作“中国”之地了,这岂不荒唐透顶?既然如此,司马迁又何必先以“及秦并吞三晋、燕、代”来作为“自河山以南者中国”的前提条件?只有“三晋、燕、代”地区都属于“中国”的范围之内,太史公才会先说明至“秦并吞三晋、燕、代”之后,方始呈现“自河山以南者中国”的局面。这是一个很简单的思辨逻辑,也是一种很正常的思辨逻辑。

我们再来看《史记·天官书》中讲述“及秦并吞三晋、燕、代,自河山以南者中国”这句话的背景是什么——这个背景,是金(太白)、木(岁星)、水(辰星)、火(荧惑)、土(以二十八宿体现的填星。这一点需要仔细斟酌上下文义才能领悟)五大行星在春秋时期的天文分野状况。

既然是这样,承此而来的“及秦并吞三晋、燕、代,自河山以南者中国”云云,当然也是在讲天文分野的情况,而太史公论天文分野,另有一个总体论述,即谓“分中国为十有二州,仰则观象于天,俯则法类于地”。须知这“中国”之地十二州,在《天官书》里也有清清楚楚的记载,即:

角、亢、氐,兖州。房、心,豫州。尾、箕,幽州。斗、江湖。牵牛、婺女,扬州。虚、危,青州。营室至东壁,并州。奎、娄、胃,徐州。昴、毕,冀州。觜觹、参,益 州。东井、舆鬼,雍州。柳、七星、张,三河。翼、轸,荆州。

文中“柳、七星、张,三河”,所讲分野区域相当于“中州”(别详拙文《两汉州制新考》,见拙著《秦汉政区与边界地理研究》),与其他十一州相并,合之即所谓“中国”十二州。而在这“中国”十二州当中,即包含上述“三晋、燕、代”区域所在的并州和幽州。明此可知,司马迁所说“自河山以南者中国”一定要包括秦人新得的“三晋、燕、代”区域在内。

其实只要对《史记·天官书》的行文稍加斟酌,就会很容易看出,司马迁之所以会写出“及秦并吞三晋、燕、代,自河山以南者中国”这两句话,是因为下文将要展开的天文占验叙述,是“中国”与西北方边裔之地的对比,即谓在秦兼并天下之后,“中国于四海内则在东南”,“其西北则胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民”,文中具体陈述的天文分野内容,就是这两大区域之间的差别。因知张守节对此“河山”的注解与《史记》原意完全不符,“三晋、燕、代”之地必定在“河山以南”无疑。

那么,这个“河”又该是哪条河、这座山又该是哪道山呢?既然“三晋、燕、代”之地是在“河山以南”,我们就从“三晋、燕、代”的北界入手,来一探究竟。

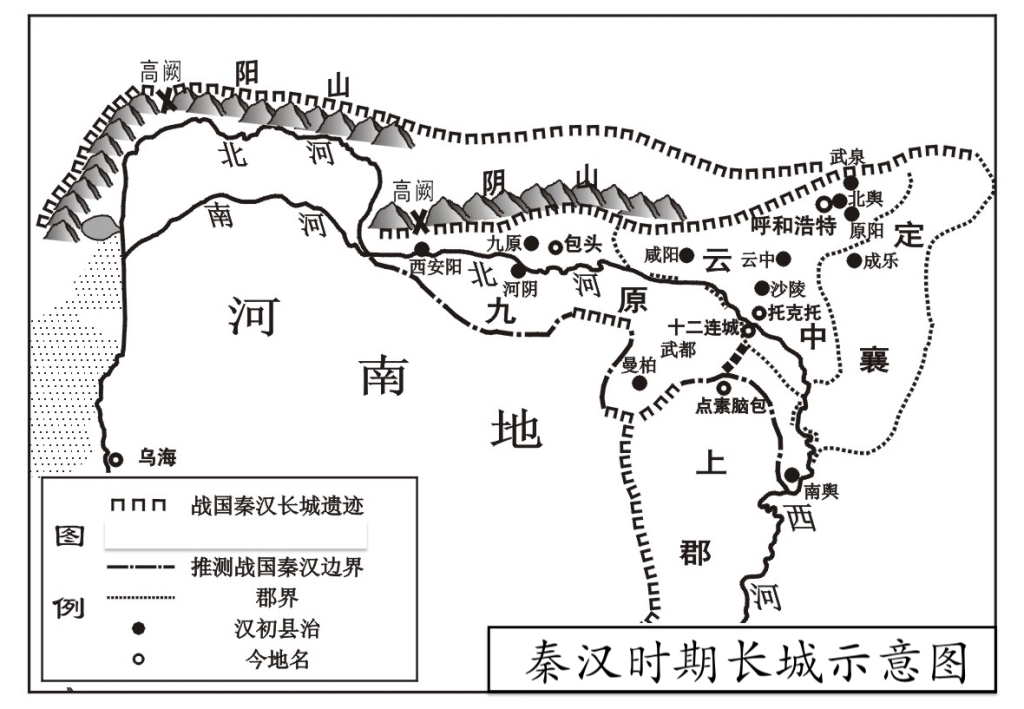

到被秦国吞没之前,“三晋”早已分裂为韩、魏、赵三晋,而在这三国之中,邻接北边的只有赵国。大家请看上面这幅《秦汉时期长城示意图》,图上与阴山并行的那道长城,就是战国时期的赵长城,这也是战国势力在北边所达到的极限;图中黄河南岸、秦汉上郡西侧的长城,则始筑于战国时期的秦国,是秦北边长城。

赵、秦两国在北边修筑的这些长城,就是始皇帝兼并天下之初秦朝的北部边界;换句话说,秦始皇治下的“中国”,就在这条边界线以南。

《史记·秦始皇本纪》记始皇二十六年“初并天下”之时其北方国境线说:

地……北据河为塞,并阴山至辽东。

我理解,这里的“据”字,当作“凭”“靠”“按”“压”义解,讲的是这道界限的起点,即谓秦北边长城起自黄河岸边,然后依傍阴山东行(“并”字做依傍义解),直至辽东。当然实际上主要是利用战国时期秦、赵、燕三国旧有的边塞城垣。这道长城由阴山向东,在南侧依次经过的地区,就是代、燕之地。

这种地理状况告诉我们,《史记·天官书》所说“河山以南”的“河”应当是指阴山西侧的黄河,“山”则只能是指阴山。显而易见,这里实际上是用“河山”二字来代指中原政权的北部国境线。

到秦始皇三十二年至三十三年之间,蒙恬受命,率领三十万大军北出战国以来的长城防线,驱逐匈奴,复在《秦汉时期长城示意图》上的阳山一线修筑长城,这也就是所谓“万里长城”(《史记》之《秦始皇本纪》、《蒙恬列传》)。这道长城防线虽在秦末一度失守,后来到汉武帝元朔二年又被卫青率军重新收复,因而可以说在秦汉大多数时期它就是北方边防线。汉昭帝时御史大夫桑弘羊谓“先帝举汤武之师,定三垂之难,一面而制敌。匈奴遁逃,因河山以为防,故去沙石咸卤不食之地,故割斗辟之县,弃造阳之地以与胡,省曲塞,㨿河险,守要害”(《盐铁论·地广》),这里所讲的“河山之防”,就应统包有阴山和阳山。当然“河山”的“河”所指具体河段也随之稍有变化,但已无碍大局,毋须赘言了。

《四部丛刊初编》影印明弘治涂氏江阴栞本《盐铁论》

在明确《史记·天官书》所说“河山”是指秦汉帝国的北部国境线之后,我们再来看此一“河山”之或阴或阳表述的是什么意思。

关于这一点,司马迁在《史记·天官书》里本来做有清楚的说明,即:

自河山以南者中国。中国于四海内则在东南,为阳。……其西北则胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民,为阴。

按照正常的逻辑,对上述内容做个简单的替换,结论也就自然而然地摆在了我们的面前:“河山以南”即“河山之阳”;反之,“河山以北”便是“河山之阴”。另外,由《史记·天官书》的记载进一步推论,“河山之阳”也就犹如“中国”。

现在,回到本文最初提出的问题上,司马迁在讲述其身世时何以开口便说自己“耕牧河山之阳”?他讲的“河山”就是《史记·天官书》里那个“河山”么?对这后一问,我的回答很简单:是,司马迁在《太史公自序》里讲到的“河山”,就是《史记·天官书》中那个“河山”。原因,是舍此而外,我找不到他讲“河山之阳”的理据,因而若不如此理解司马迁也就没有这样讲的道理。

联系上下文的内容可以看出,司马迁这话,是在他讲述过司马氏的家世之后说出的。对司马氏的家世,他显然是充满骄傲和自豪的。现在,轮到向读者交代自己生长其间的故里了,他的心态,依然如故,同样骄傲,也同样自豪。他看似平平淡淡地讲出的“迁生龙门”这句话,实则是告诉读者,他出生在一个圣地,即如曹魏人苏林所说,这个龙门,乃“禹所凿龙门也”(《史记·太史公自序》刘宋裴骃《集解》)。司马迁的母亲当然不会把他生在龙门山的石砬子上,只是司马家地近龙门而已。司马迁非要拉扯上龙门,就是想讲他的非凡出身。同样的道理,他讲自己“耕牧河山之阳”,不过是声明自己生活在华夏文明之乡、成长于华夏文明之乡而已,因为跟“河山之阳”人氏相对的乃是“胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民”,那都是些蛮夷!

听我这么一讲,许多人一定会发出疑问:司马氏本来就是华夏正宗,“世典周史”(《史记·太史公自序》语),他又何必多此一举呢?这里的原因是,一者司马氏后来去周适晋,分散各地,史官之职失去传承,至乃父司马谈始重操旧业;二者司马迁出生的龙门一带,是处在一个非常特殊的地理位置上。

龙门一带在地理位置上的特殊性,司马迁本人在《史记·货殖列传》中做有清楚的描述。在这里,太史公通观战国秦汉间的经济地理格局,把全国分为“龙门—碣石线”以北区域、江南区域、山东区域和山西区域这四大经济地理区。其中山东区域和山西区域介于“龙门—碣石线”以北区域与江南区域之间,只是一个处于崤山以东、一个处于崤山以西而已(参见史念海先生《春秋战国时代农工业的发展及其地区的分布》与《秦汉时代的农业区》两文,俱收入先生《河山集》初集)。

在战国秦汉时期,山东、山西这两大区域,是全国的经济的核心区域,也是最为重要的农业区域。一般认为,这里也是华夏文明的中心区域。与此相比,“龙门—碣石线”以北区域出产的物品,则主要是“马、牛、羊、旃裘、筋角”(《史记·货殖列传》)。这些物品,无一不是牧业经济的产物。在这一区域之内,牧业经济的成分显然很大很大。看一看这里出产的“旃裘”,再对比一下“河山之阴”那些“胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民”,我们是不是感到两地间的经济生活存在很大的相似之处?

司马迁所划分的经济地理区域告诉我们,虽然地处“中国”境内,但在“龙门—碣石线”以北区域,居民的经济生活形态,其实同“中国”西北那些“胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民”是颇多相近之处的。有什么样的经济生活,就会有什么样的文化形态。不言而喻,那里的社会文化,同华夏核心区域更会有很大差别。换句话说,是要大大落后于山东、山西这些文化发达地区的,也是很容易被人与“河山之阴”那些“胡、貉、月氏诸衣旃裘引弓之民”等同看待的。

更进一步分析,“龙门—碣石线”以南的山东、山西两地,经济、文化的发达程度也有所差异——即山东地区明显高于山西地区。在文化方面,代表中国早期文化精华的诸子学说,就几乎无一不是产生于山东地区。这意味着山西地区的人氏,很容易受到山东之人的轻视。

知悉这些情况,或许我们就能够理解司马迁宣称自己生长于“河山之阳”的必要性了——他试图以此来避免或是减弱读者对他出身的轻视。特别是所谓“龙门—碣石线”在龙门以西,基本上就是关中平原的北缘(别详史念海先生《春秋战国时代农工业的发展及其地区的分布》与《秦汉时代的农业区》两文),而司马迁故里就紧邻关中平原北部的边缘,“耕牧河山之阳”云云即表明当地也还有相当成分的牧业经济。在这种情况下,太史公宣称身居“河山之阳”,也就等同于在表曝自己出生在一个文化比较发达的地方。试看司马迁紧接着就炫耀自己“年十岁则诵古文”的受学经历,两相印证,愈加清楚地显露了上述心态。

2022年6月29日记

2022年7月3日改定