小津的电影:从“榻榻米镜头”到“纪子三部曲”

提到日本电影,小津安二郎总是无法回避的。

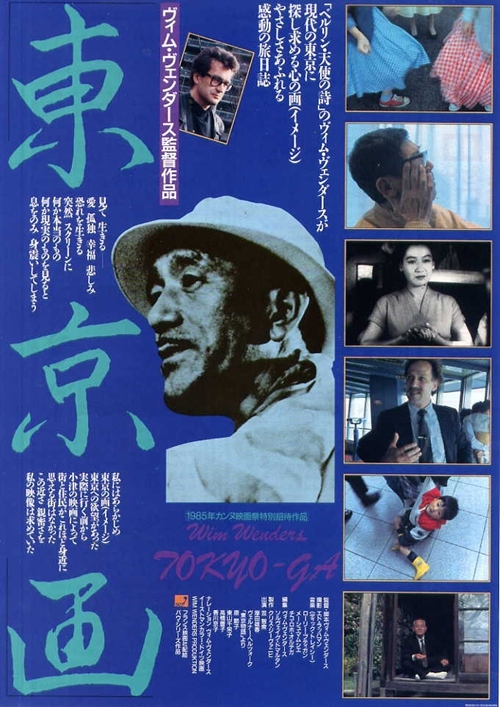

离世半个多世纪,小津和他的作品早已成为日本电影的一张经典名片。在日本国内,他影响了山田洋次、是枝裕和这样的“家庭系导演”。在国外,拥簇他的同行遍布各地,其中有来自德国的维姆·文德斯和赫尔佐格、芬兰的考里斯马基、美国的贾木许以及我们熟悉的侯孝贤和李安。维姆·文德斯将小津的名作《东京物语》当作对自己影响最大的作品之一,他曾在上世纪八十年代前往日本,拍下带有朝圣意味的纪录片《寻找小津》。为了纪念小津诞辰100周年,侯孝贤在2003年的东京拍了一部向小津致敬的《咖啡时光》。

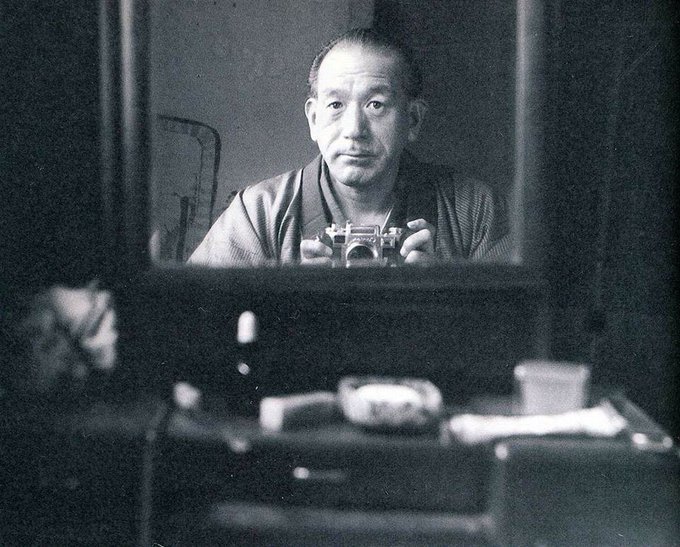

小津安二郎

电影史学家和研究者自然也不会“放过”这位电影大师,他们寻觅并研究小津电影里的奥秘和风格,却发现所谓的“小津之味”简单得如同这位大师口中的一块豆腐——做豆腐的,这是小津对自身职业的类比,他的那些被熟知的经典作品确实如豆腐般简洁,并周而复始地呈现出来:永远的低机位固定镜头,填充绝大部分段落的内景画面,跪坐或缓慢踱步在画面里的角色吃饭、交谈,他们的身份是父母、妻子、丈夫、等待出嫁的女儿,由笠智众、原节子、杉村春子、三宅邦子这些御用演员轮番出演,家庭生活几乎是这些电影主题的全部。

纪录片《寻找小津》日本版海报

如果你是小津的影迷,无论正在放映这些电影中的哪一部,放映到哪个段落,你都可以坐下来,自然地融入进去。就好像这个画面里的家庭场景,是你不过起身离开,加了杯水再回来的那个。这大概是“小津之味”的魅力所在,以接近什么都没错过、甚至什么都没发生的体验达到隽永。

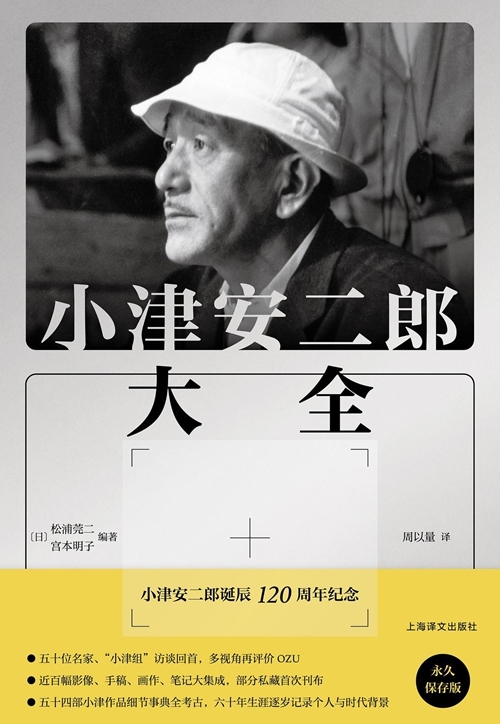

细数小津被熟知的经典作品,充其量不过十五六部,基本都是他在二战后完成的,对比二战前他多达三十九部的产出,这一事实可能会让人感到惊异:原来,他真正的创作高峰期并不是他作品风格最成熟、最被认可的时期。《小津安二郎大全》便是在不断地发现类似的事实,让人频频感叹“原来如此”。

2019年,日本影像作家松浦莞二和日本电影学者宫本明子联合编著了这本书,它的缘起是两人偶然发现,被公认为使用50毫米镜头的小津,在拍摄《东京物语》时居然用到了40毫米的镜头。与这个偶然事实的相遇,最终促成了这本由采访、评论、传记和少有人知的边角资料组成的读物。这本“大全”并不意在给出一份关于小津作品充满学术气息的研究结果,也并不是对小津进行的百科全书式的总结。

电影《东京物语》剧照

小津出生于1903年,明治时代的东京商人家庭,此时,距离卢米埃尔兄弟在巴黎放映世界上第一部电影过去了八年,可以说,他的成长几乎伴随着电影的发展。从十四岁起,小津就开始观看好莱坞电影,在十八岁那年跟朋友创办了名为“埃及俱乐部”的电影研究会。与对电影的热爱相比,小津的学业并不顺利,初中毕业后,他先后两次都没能考上高中,短暂地当了一年小学教师后,他在20岁那年进入浦田制片厂,职位是摄影助理。

关于战前的小津,是书里最值得提及的部分。以当下对小津的固有印象来看,这个形象儒雅、总是讲述家庭故事的中年人在少年时代也有超出想象的叛逆一面。这不单是因为电影在当时被视为一种不良嗜好,还在于小津对学业的消极态度,与校职人员和父辈的争执,在入职制片厂之前,他曾遭到父亲的强烈反对,既然电影是不良嗜好,从事电影行业在父亲看来自然是一份不体面的工作。

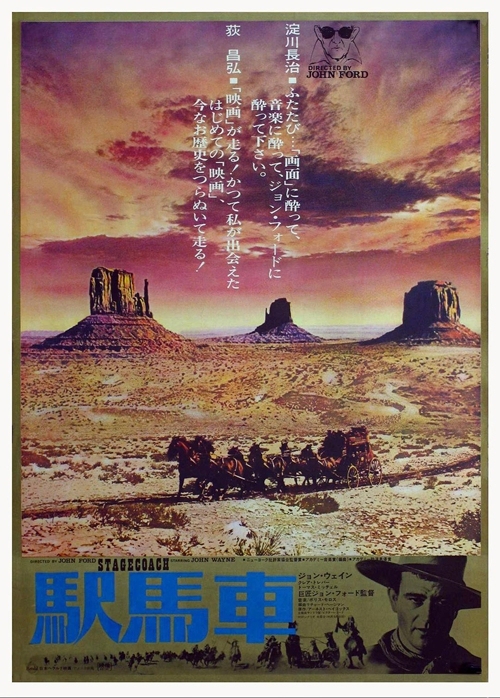

电影《关山飞渡》日本版海报

无论如何,小津如愿开始了自己的电影生涯。入职制片厂四年后,他拍出了第一部电影,片长70分钟的黑白默片《忏悔之刃》,讲述一个男人的落魄遭遇。因为脚本和胶片丢失,这部电影在今天已经不存在了,这也是小津早期好几部影片的状况。通过收集当时的影片评论,松浦莞二和宫本明子还是发现了影片的特点,多个评论都提到小津对美国电影情节的借鉴,其中包括小津钟爱的约翰·福特。对约翰·福特的钟爱在小津战后的名作《东京物语》中也有所体现,片中的长孙在口哨中吹出的,就是约翰·福特1939年的电影《关山飞渡》的主题曲。

从小看好莱坞电影长大,在刚接过导筒时向这些电影“取经”,小津早期的许多电影都有着好莱坞的影子。从1927年到1933年,他保持着相当高产的创作势头,一年平均能拍出五六部,在借鉴的同时,也摸索出了自己独有的风格,他标志性的低机位固定镜头,一开始并不是出于对影像本身的考量,而是为了顺应现场的拍摄条件:因为不想浪费时间规整地板上的电线,所以用了低机位,在片场借不到移动车,索性一概不用,全固定拍摄。

试图参透小津采用低机位固定镜头背后的美学观念,并专门为此发明“榻榻米镜头”这个术语的电影研究者们,看到这里不知道作何感想?

电影《我出生了,但......》剧照

这段借鉴与摸索并存的时期,小津的电影也在积极向时代靠拢。1930年代初期,经济大萧条波及日本,一些身处社会边缘的失意者开始出现在小津的电影里,其中有《那夜的妻子》(1930)里,为了给女儿治病去抢劫的穷画家;《东京合唱》(1931)里被开除的保险推销员,因经济不景气迟迟找不到工作。而在1932年的《我出生了,但……》——这部唯一具有知名度的小津早期代表作里,父亲为了工作,不惜卖丑讨好上司,在被孩子们发现并质疑后,说了一句意味深长的话,“这些问题将困扰他们的一生”。

向来被奉为“家庭派导演”大师的小津,在早期拍出了数量众多的社会派电影,这是另一层令人诧异的事实。1933年后,随着日本在军国主义的道路上越走越快,小津在拍了几部以“喜八”为主角、讲述东京市民阶层的世俗影片后,因战争局势拍片量骤减。直到1937年,小津应征入伍……

将小津的电影,在战后显而易见的出现了从看向社会到收缩回家庭内部的转变,他一度鄙夷以往拍摄的那些对社会现实保持怀疑的阴郁电影,决心在今后拍出有希望的东西,也就是如今真正代表“小津之味”的电影。

电影《晚春》剧照

1949年,小津拍出了《晚春》,这部电影被认为是小津电影风格的成形作。1951年,他拍出了《麦秋》,1953年拍出了《东京物语》,三部影片的主角之一都叫纪子,因此被并称为“纪子三部曲”。伴随电影发展的小津参与了电影从黑白到彩色、从无声到有声的变化,《东京物语》这部黑白有声片几乎象征着小津电影的巅峰,屡次出现在各大电影榜单。电影里,一对老夫妻前往东京探望成家的儿子和女儿,忙于各自家庭的儿女无暇陪伴他们,反倒是儿媳纪子对他们照顾有加。回到老家后,老母亲去世,故事最后停留在老父亲和回来奔丧的纪子告别,他叮嘱纪子,不要继续守寡,遇到合适的人就去追求自己的幸福。

电影《麦秋》剧照

纪子为什么会守寡?老夫妻落脚纪子家的时候,他们注意到桌上摆着的相框,照片里是没能从战场回来的儿子。类似的细节出现在《晚春》和《麦秋》里——《麦秋》里纪子的母亲偶尔念及战场失踪的次子,期望有天能再看到他。《晚春》里,纪子的姑姑没有丈夫,跟父亲一同生活的纪子没有母亲。从医院回来后,纪子告诉父亲,检查结果显示“降到15了”,联系后来父亲提到纪子战时劳动的经历,她身体状况的变化自然跟战争有关,至于消失的姑父和母亲,似乎也有了答案。

在“纪子三部曲”中,战争几乎未被正面提及,而与此有关的细节却被埋藏在影片各处。正如长久以来,小津通过场景布置里的电影海报和背景音乐传达他对好莱坞电影的喜爱,这些细节自然是创作者有意为之。由此来看,“纪子三部曲”都在讲述因战争残破的家庭如何在战后存续下去,这种存续又因为电影里反复提及的“纪子出嫁”面临新的分离——“嫁女”可以说是战后小津电影里最最常见的部分。

电影《麦秋》剧照

一旦识别出战争与家庭的关联,又该怎样看待电影传达的希望?如果说这种希望建立于随纪子出嫁,带来的子女拥有崭新生活的可能上,为什么又总在影片结尾将镜头留给父辈落寞的身影?在《麦秋》的片尾,父母看着远处麦田出嫁的队伍,想起远嫁秋田的纪子,两人之间有这样一段对话——

“纪子,不知道现在怎么样了?”

“嗯,虽然我们分开了,但我们还算是好的。”

“嗯,发生了好多事啊,好长一段时间。”

“嗯,欲望是没有底的。”

“嗯,但是我真的很幸福。”

“嗯。”

失去儿子、与女儿分离的人会感到幸福吗?在两人的语气里,此刻提及的幸福更像是一种自我说服,说服他们将跟子女共处的念头视为无底的欲望。类似的想法也出现在子女身上。在《晚春》里,当纪子被父亲催婚时,多次提到想要跟父亲共同生活下去的想法。战争带走的似乎不再只是某个家庭成员,它留下的这部分缺失,加剧了活下来的人在面对传统家庭和婚姻观念时的矛盾心理,他们必须遵循传统完成子女成家的“任务”,但完成“任务”后的落寞身影总是将他们带回对失去的恐惧,因为战争,他们已经感受过一次。

战后的小津在电影形式上更加简约和成熟,他的影片在回归家庭的同时也回到了传统的日本文化,开始频繁将茶道、能剧加入进来。从各种变化上看,这似乎都是一个比战前更加传统和保守的小津。

但今天,将两个时期的小津再次联系起来,他以如此细微的声音传达战争对家庭带来的撼动,未尝不算是延续了那个面向社会的小津。如果还有人在寻找这样的小津,那他也在这里。