谁动了李慈铭的日记|被遮蔽的“差评”(三)

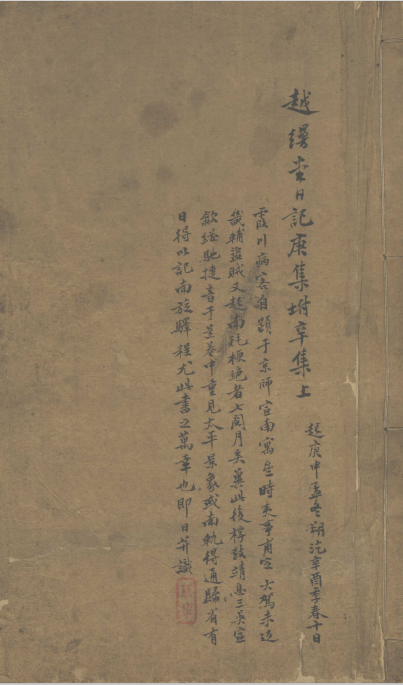

清咸丰十年(1860)八月初七日咸丰帝北狩木兰,十五日,英法侵略军火烧圆明园,民怨沸腾。李慈铭此时客居京师,目睹惨局,奋笔疾书,批评朝廷大员,讽刺知交之亲属长辈也毫不留情面。他这年六月开始的日记,名为“越缦堂日记庚集”,止于次年三月十日。他在封面题记云:“起庚申孟冬朔,汔辛酉季春十日,霞川病客自题于京师宣南寓斋。时夷事甫定,大驾未返,畿辅盗贼又起,南耗梗绝者七阅月矣。冀此后桴鼓靖息,三吴、宣、歙继驰捷音,于是卷中重见太平景象。或南轨得通,归省有日,得以记南旋驿程,尤此书之万幸也。即日并识。”帝王外巡未归,天下太平的美好愿景终是空中楼阁。这册日记中太多牢骚,上自皇帝、朝官,下至地方官、乡绅、友人,皆多恶评,故而民国出版时不得不作技术性的遮蔽处理。

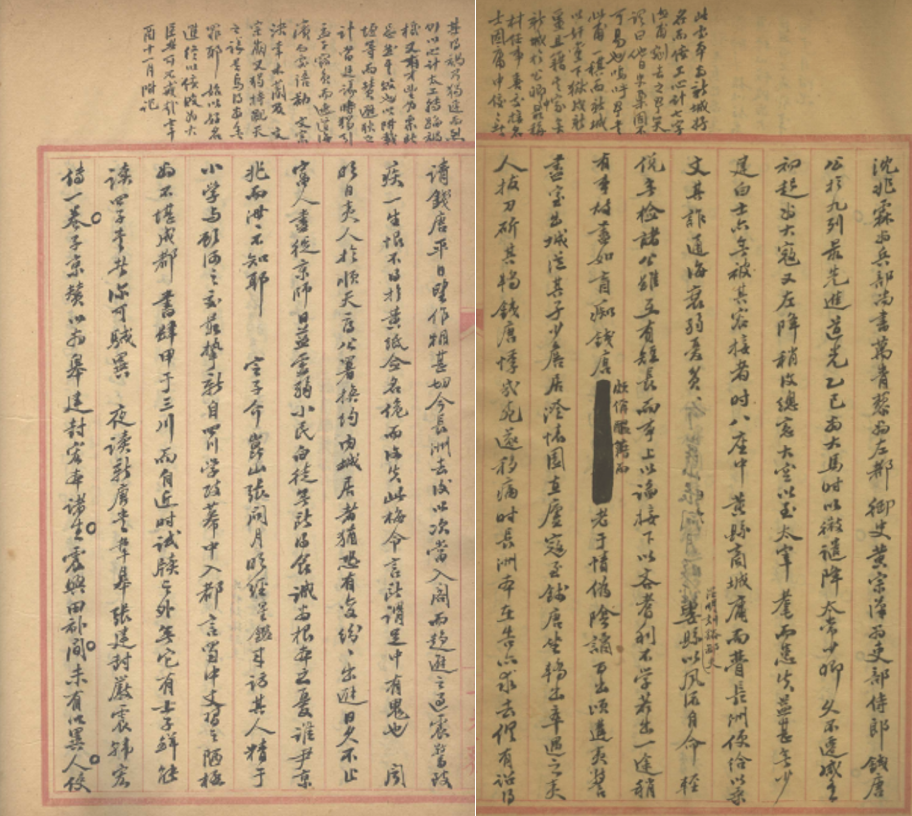

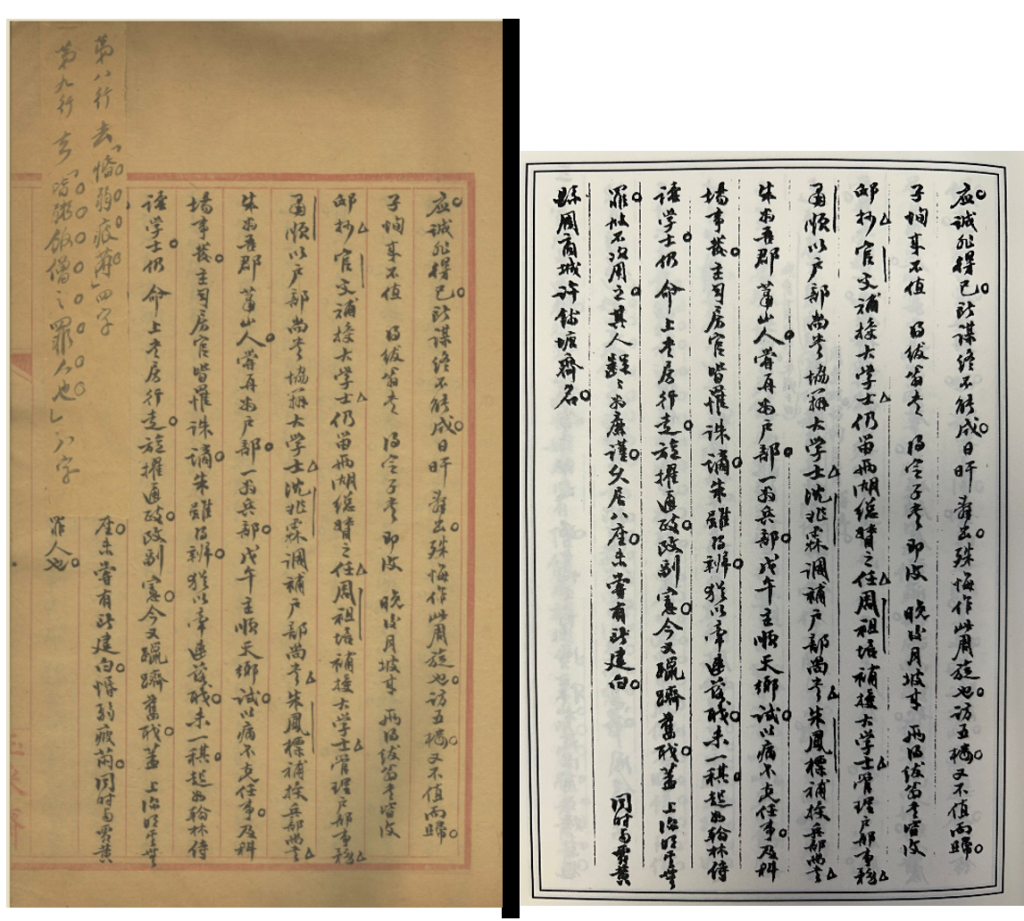

咸丰十年(1860)九月初九日,京师严冷如冬,坊市萧条,再无重阳登高的景象,李慈铭也得空,借着一二品朝廷大员升迁的消息作一番月旦。这天他得知许乃普以病致仕,彭玉麟以病开缺,陈孚恩为吏部尚书,沈兆霖为兵部尚书,万青藜为左都御史,黄宗汉为吏部侍郎。“时八座中黄县、商城庸而瞢,长洲便给,以柔文其诈,通海衰弱忧贫”,他以籍贯代指各官,黄县指贾桢,山东黄县人;商城指周祖培,河南商城人;长洲指翁心存,江苏长洲人;通海指朱嶟,云南通海人。“通海衰弱忧贫”下原稿本有“新城好名而佞、工心计”,被好友陈骥剜去,“新城”乃其叔父陈孚恩,江西新城人。

对于陈骥隐没自己的笔迹,李慈铭颇不以为然,一年后补撰眉注道来龙去脉:“此处本为‘新城好名而佞、工心计’七字,德甫剜去之。予笑谓曰:‘他日史稿固不可易也’。呜呼!予书此甫一稘,而新城以奸党下狱,戍新疆,且籍其家矣。新城于公卿中最称材任事,喜交接名士,固庸中佼佼者。其得祸乃独速而烈,则以心计太工转蹈祸机。又有才望,为众所忌。然其殁也,以附载垣等而赞避狄之计,当廷议时,独引《孟子》窃负而逃、过海滨而处语,劝文宗决幸木兰。及文宗崩,又独持配天之议,是乌得为无罪耶?始以好名进,终以佞败,为大臣者可不戒哉?辛酉十一月附记。”

咸丰十一年(1861)“辛酉政变”后清算肃顺之党,陈孚恩被逮下狱,家产籍没,流放伊犁,士人侧目,毕竟陈氏依附肃顺时广招名士,影响一时,其败之速出人意料。李慈铭对自己预料陈孚恩之败甚为得意,不仅补记被陈骥挖改的七字“差评”,而且增补陈孚恩的两条罪证,一是怂恿咸丰离京,并献迁都西安之说,这件事在翁同龢的日记可以得到印证,“是日王大臣会议,毫无主见。问团防大臣有何准备,则对曰无。又问京城兵力足以登陴守御否,众皆莫对。于是端华等昌言于廷曰:‘既已毫无可守,如何请车驾还宫?陈孚恩亦云宜皇上筹一条路才是。闻者徒有嗟叹而已。’”二十六日,“南、上两书房连衔折,力言古来迁都之祸,留中不发”。(翁同龢《翁同龢日记》)

陈孚恩又在咸丰帝薨后秉持配天之说,李慈铭认为这两条影响恶劣,举家遣戍伊犁,罪有应得。但他与陈孚恩长子景和、次子竹珊以及侄子陈骥往来亲密,陈竹珊受制于悍妇,携妾来借榻李慈铭居处,因此他们常伙同去三庆园、庆乐园听戏,与歌郎厮混。陈孚恩抄家、下狱之后,李慈铭赶紧与周星誉、陈寿祺探望陈氏,遣戍伊犁之命下,李慈铭立即写信慰藉陈景和云:“暮秋聚晤后,仆染疾疠,濒死者数。而君家忽遭大变,流离仓黄,事出恒理。仆始闻尊公冢宰罢退之命,为朝廷惜,且忧自后谁复为国任事者?及闻中旨严迫,祸且不测,则深为君家忧。而以私意揆之天理人事,谓必无它虑。嗣果闻两宫仁圣,宰辅贤明,保全旧臣,得从宽议。又闻足下弃官从亲,万里远役,则深叹足下之克尽子职,而又念阖门惶惧,狼狈就道,为可悲也。……朝廷终念老成,或得百日赐还。”(上海图书馆藏稿本《越缦堂骈散文真迹·与陈棣山景和户部书》)所谓“百日赐还”不过是安慰之词。陈景和随父同赴伊犁戍所,同治十一年五月,回民攻围伊犁惠远城,陈孚恩率同子孙力守,城陷举家俱死,甚是壮烈。朝命陈孚恩开复原官,其妾黄氏及子景和、媳徐氏、孙小连均交部从优旌恤,但陈孚恩不得享恤典,可见圣怒仍未全消。

“新城好名而佞、工心计”下,尚有“昆明刻溪鄙夫,娄县以风流自命,轻侻无检。诸公虽互有短长,而事上以谄,接下以吝,嗜利不学,若出一途。稍有事故,尽如盲痴。”昆明指赵光,云南昆明人,字仲明,号蓉舫。娄县指张祥河,江苏娄县人,时官工部尚书。这些当日在位的六部尚书、侍郎,均被李慈铭一一点名批评。

他以当事人籍贯作代指,是一种陌生化的处理模式,同时人或知其所指,后世读者则感到相当程度的阅读障碍,不得不回顾、查阅文献。他模仿当时关于官吏考核评语,如“精明廉干”“人尚明白”等惯用的综合评价。这些“八座”官员总体上倾向于保守。“黄县、商城庸而瞢,长洲便给,以柔文其诈,通海衰弱忧贫,新城好名而佞、工心计,昆明刻溪鄙夫,娄县以风流自命,轻侻无检。钱唐颇称醖藉,而老于情伪,阴谲百出”,李慈铭批评他们或庸碌无才,或巧于幸进,或嗜利不学,遇大事则束手无策,没有应对巨变的能力。这些负面的评价,显然来自士大夫私下的传闻。以京官下属身份批评上司,可谓相当的尖锐。

李慈铭对浙籍同乡高官许乃普、朱凤标批评更为严苛,“钱唐公于九列最先进,道光乙巳为大马,时以微谴降太常少卿,久不迁。咸丰初,起为大寇,又左降,稍复总宪大空,以至太宰。耄而患失益甚,无少建白,士亦无被其容接者。”(《越缦堂日记》咸丰十年九月初九日)是年许已七十三,颇望入阁拜相,但不幸英法侵略军兵临城下、咸丰帝巡行热河,许氏在逃亡城郊的途中遭遇洋人,几有性命之虞,高龄惊吓之后,以病请假,竟得致仕。李慈铭批评许氏伪善:“钱唐颇称醖藉,而老于情伪,阴谲百出。顷遘夷警,尽室出城,从其子少詹居澄怀园直庐,寇至,钱唐坐轿出,卒遇之,夷人拔刀斫其轿,钱唐悸几死,遂移病。时长洲本在告,亦求去,俱有诏得请。钱唐平日望作相甚切,今长洲去后,以次当入阁,而趋避之过,震惊致疾,一生恨不得于黄纸佥名,佹而复失,此梅令言所谓足中有鬼也。”他引用《舌华录》中梅侍读晚年时常抱怨自己的双脚不给力,导致他不得官宰相府、御史台的典故,以比拟许乃普热衷晋升,戏谑中饱含讽刺。

是年十二月二十九日,李慈铭再次抨击新晋兵部尚书浙江萧山人朱凤标。“朱凤标补授兵部尚书。朱为吾郡萧山人,尝再为户部,一为兵部,戊午主顺天乡试,以病不克任事。及科场事发,主司房官皆罹诛谪,朱虽得辨,犹以牵连落职。未一稘,起为翰林侍读学士,仍命上书房行走,旋擢通政,改副宪,今又躐跻旧职,盖上深明其无罪,故不次用之。其人龊龊为廉谨,久居八座,未尝有所建白,惛弱疲蔽,同时与贾黄县、周商城、许钱塘齐名,皆粥饭僧之罪人也。”(《越缦堂日记》)朱凤标胆小谨慎,未尝有所谏言,李慈铭批评他是一位尸餐素位者。

他对许乃普、朱凤标的为官履历极为熟悉,既因同乡身份而熟悉,也因为京师消息灵便,虽京师居大不易,他对“八座”朝官的讽刺,即依赖庙堂之下的私议。相对于名列弹章的地方官员,李慈铭对朝官的批评多是品行、能力,如“惛弱疲蔽”“皆粥饭僧之罪人也”之类,讥讽贾桢、周祖培、许乃普等“八座”无所建树,且不能引荐后进。这些朝中在位大员并无实际劣迹,在时局混乱时无所作为,遂沦为士人批评的对象。“八座”之中,陈孚恩是友人之父,许乃普、朱凤标是略有交往的同乡,周祖培则是他不久之后任馆师的主人。他既不肯为友人之父陈孚恩曲笔,也未将不久后成为主人的周祖培的差评涂改。他的批评目的何在?

他曾上书户部尚书阎敬铭,自称“慈铭本心颇欲整齐物类,申明典章,以尊朝廷而清风俗。其次亦欲自效一隅,以礼义廉耻振饬人心,使其日渐于教化,而稍兴于礼乐。即不然,亦冀为天子谏官,守正触邪,裨助百一”(李慈铭《上阎丹初尚书书》),他的理想或人生规划,均以议论、批判为表现方式,晚年竟然如愿以偿,列名御史台,奉旨监督百官。一般的文人相轻对于他而言太过于平淡,地位名望高的朝臣成为他的批评目标,黄侃就曾讽刺道:“李慈铭可谓山人而擅主爵之权,铜臭而侵谏垣之职者已”。(黄侃《黄侃日记》)他初到京师,是待铨候补的小京官,并没有言责。但彼时朝廷威严在一定程度上已经有所丧失,文禁松弛,士人也逐渐淡忘了文字狱的恐惧,品评朝事成为时尚。初出茅庐的李慈铭恰逢相对宽松的舆论环境,他在日记中写了哪些新闻、又骂了哪些官员常得到士人的关注,并经常来借阅、抄录,而李慈铭也乐此不疲的及时更新日记以应人求。

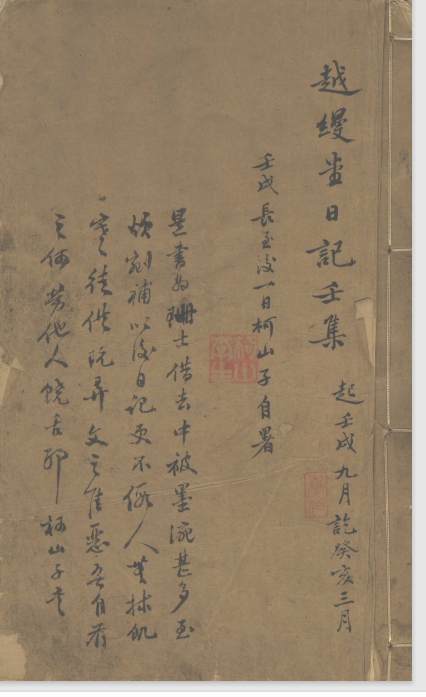

当然,李慈铭痛恨别人改动他的日记。曾经将日记借给表兄陈寿祺,陈喜用篆体古字,对李氏日记稿文字有所改动,他非常反感,特意在该册日记封面特别记录道:“是书为珊士借去,中被墨涴甚多,至烦剜补,以后日记更不假人,无捄饥寒,徒供玩弄。文之佳恶,吾自有之,何劳他人饶舌耶?柯山子书。”(上海图书馆藏稿本《越缦堂日记壬集》)强烈地表达不满。所以,对陈骥剜补陈孚恩的差评举动,李慈铭同样不能容忍。

李慈铭日记的“被处理”,首先来自于他本人的涂抹,自始至终、或多或少都存在这个现象。再次“被处理”则是在民国石印出版时,为避免引起被他评的达官贵人后裔之不适而作了遮蔽,甚至被直接涂抹。至于最后五年的《荀学斋日记后集》影印出版,时光已经来到1988年,距李氏辞世已九十八年,尘世久远,其毒舌点评对现实舆论的“杀伤力”已不似民国时那般强烈,相对而言保留了日记的原貌。