这几个河南人,掀翻了中国消费市场

无论是商业领域的创新还是问题,河南比其它省份更像是中国市场的缩影:河南相对较低的消费水平,使这里胜出的企业更 " 接地气 ",其商业模式更能推广到全国各地。

泡泡玛特今年真是杀疯了。就这样一款造型奇特的潮流玩具,上万元都还有人排队抢购,竟然还买不到。

6 月 10 日,一个薄荷色初代 Labubu 被拍出 108 万元的天价,热搜话题下的评论,满是瞠目结舌的惊叹。泡泡玛特的总市值一度冲到 2500 亿港元,和 2023 年底相比,短短不到一年半,竟增长 8.2 倍之多!

在这一波浪潮的助力下,泡泡玛特的创始人王宁身家也飙升至 1467 亿元,成为河南新首富。不过,随着股价下滑,仅仅半个月后,这一宝座就让位给了蜜雪冰城创始人张红超、张红甫兄弟,他们以 1179 亿元问鼎新鲜出炉的《新财富》杂志 500 创富榜河南新首富。

图 / 冰川

另一家河南企业胖东来,虽然没有上市,去年利润也不过 8 亿元,但在商超领域,却是近年来当之无愧的标杆企业,被誉为 " 商超界的天花板 ",不仅是许多零售企业争相效仿的模板,还创造了一种近乎神话的模式,不少消费者甚至把它当朝圣地一样,千里迢迢去河南许昌体验一把,一家商场居然成了 " 没有淡季的 6A 级景区 "。

为什么这些企业能成功?

说起来,河南不算是一个经济发达的省份,但为什么像这样能定义新世代的现象级商业品牌,却诞生在这里?

01

把服务做到极致

无论是潮玩(泡泡玛特)、新茶饮(蜜雪冰城)还是商超(胖东来),说起来都属于传统消费品行业,既不算是刚需,也不需要多么硬核的科技,没什么高门槛,它们的成功不是因为有什么独特的配方、创意或技术,而是能精准捕捉到市场动向,洞察消费者的真实需求,并恰到好处地满足它。

别看这些企业现在是让年轻人上头的 " 新消费标的 ",超越了大批更高端的老牌企业,但如果仔细追溯一下,你就会发现,他们的起点都很低,堪称名副其实的 " 平地抠饼 ",一开始根本看不出来像是能改变行业格局的创新企业。

胖东来 1995 年创业时,只是街头巷尾的一家糖烟酒店;蜜雪冰城创立的 1997 年,星巴克在纳斯达克上市都已经 5 年了,国内像这样卖冷饮的小店也遍地都是;至于泡泡玛特的诞生就更迟了,2010 年才开出第一家门店,那时潮玩也早就不是什么新鲜的概念了。

▲胖东来时代广场(图 / 视频截图)

当然,它们的商业模式各有不同。

泡泡玛特之所以能卖出那么高的溢价,创始人王宁一直强调的消费哲学是 " 无用之用,才是永恒的价值 ",换言之,潮玩盲盒的价值并不取决于其功能性价值,而是完整的 IP 孵化体系和强大的运营能力带来的对产品独特体验的赋值。

相比起来,蜜雪冰城则相反,它一向被称为 " 价格卷王 ",在众多奶茶品牌扎堆竞逐城市中产消费者时,它却以 "4 元手打柠檬茶 " 的超低价,带动起庞大的小镇青年消费群体。

2024 年,蜜雪冰城旗下的门店突破 4.6 万家,几乎遍布全国各地,并已开到了中国香港、澳大利亚、泰国、越南、印尼等地,跻身全球第五大连锁餐饮企业,仅次于麦当劳、赛百味、星巴克和肯德基,其扩张速度之快,甚至比这几个巨头有过之而无不及。

▲香港旺角街头的蜜雪冰城(图 / 冰川)

至于胖东来,与其说它卖的是商品,不如说卖的是一种服务、一种体验:它吸引消费者靠的不是货品、陈列这些,而是精准洞察并解决了国内消费者的一个关键痛点,那就是对商家的信任度极低。

在一个缺乏有效监管、随时可能偶遇到假冒伪劣产品和商业欺诈行为的市场上,消费者在购物时充满着疑虑。他们不是不愿意给商家赚钱,但很想知道被赚了多少,希望这个交易过程是透明、诚实、可信的,而胖东来的创始人于东来最初正是靠 " 真诚、不卖假货 " 立足的。

此外,胖东来还以给员工高福利著称,这反过来又使得员工格外珍惜这份工作,竭诚服务好消费者。这两方面结合,形成正向反馈,而胖东来被广泛赞誉为 " 良心企业 ",正是因为它很好地顺应了这一社会心理。不夸张地说,胖东来重塑了商超的企业信用。

时至今日,中国消费者其实很愿意为高品质的服务买单,问题是如何提供扎扎实实的高品质,让他们确信物有所值。

河南清丰县有一家被称为 " 地产界胖东来 " 的企业——冶都集团,扎根于一个小县城,在地产行业普遍遇冷之际,它近 5 年来的年销售额却逆势上扬,从 8 亿做到 28 亿元,销售均价比所在区域同行业高 20%,凭的就是近乎偏执的 " 三极致 "(极致产品、极致服务、极致体验)和 " 三化 "(标准化、流程化、作业指导化),以更加精准、精细化的服务,真正让业主享受到高品质的生活,切实体会到 " 便民、实惠、且品质有保障 "。

02

河南商业文化的秘密

为什么是河南人能把服务做到极致?这就涉及当地特殊的社会心态和商业文化了。

长久以来,河南都被视为一个传统农业大省(其实至今仍如此),虽然现在农业在全省 GDP 中的比重已经微不足道(2024 年仅为 8.6%),但河南仍是全国农业人口最多的省份,多达 4428 万(占全省人口的 45%),远高于紧随其后的山东(3751 万)和四川(3616 万)。这么多的农业人口,靠种地的微薄收入显然是很难养活自己的,也因此,在省外流动人口的数量,河南以 1610 万遥遥领先于各省。

正因此,河南人几乎都本能地努力想脱离土地的束缚——能考出去当然最好,但考虑到河南是出了名的 " 考试地狱 ",对大多数成绩平平的普通人来说,就很难找到比外出打工、做点小生意更好的选择了。

在这种情况下,河南人会抓紧每一个机会去从事非农业性活动,不像热衷于考公的山东可能觉得做小生意低人一等,河南人在这方面的态度更为务实:能赚到钱就好。

一位原籍山东、在郑州生活了 30 多年的大姐曾跟我感叹,鲁商 " 迂腐 ",在面对市场变动时往往不知变通,但河南人就可以极其灵活务实,能放下身段,且非常能吃苦,这种特质使得他们非常善于做小生意。

河南人的服务意识就来自这种社会文化基底:有钱不嫌小,能洞察客户的需求点是什么,还能躬下身子去满足这种需求,事后还能耐心改进细节。

以餐饮业来说,不像一些地方的服务员态度冷淡,大多数河南的服务员都比较热情,能把自己放得比较低,没有架子。由于河南普遍的消费水平就低,这使得服务业从业人员更清楚地知道,要让客户愿意付费,必须提供物有所值的服务,否则,虚高的收费在一个竞争激烈的市场上是无法立足的。

河南的龙潭大峡谷,曾因资不抵债成为国内首个进入破产程序的 5A 级景区,如今却死而复生,靠的就是 " 真诚与平价 ":景区推出 1 元的冰棍、2 元的矿泉水、2.5 元的黄瓜 ……

这些在全国任何景区都早已见不到的 " 化石级 " 物价,让它意外走红,重新赢得了游客回归。这说起来都不算是什么商业秘诀,只是务实地正视消费者的真实需求:他们不是不想消费,只是要一个能放心消费的地方。

▲游客众多的河南洛阳龙潭大峡谷

(图 /" 龙潭大峡谷 " 官微)

作为一个人口将近 1 亿的大省,河南本身就是一个巨大的市场——有人口就有市场,即便是低端消费。省会郑州在近代就是作为交通枢纽崛起的,而 " 天下之中 " 的地理位置赋予了它商品流通的优势,特别是小商品、服装鞋袜、零食、调味品等等,这都给河南人做小生意创造了条件。

河南不靠海、不沿江,近代工业匮乏,现代商业也同样空白。建国初期,郑州全城几乎只有小店铺、小门面,第一家大型商场是 1954 年底开业的郑州百货大楼。

直到改革开放初期,河南的商业基本仍处于一种 " 市场真空 " 状态,在这里,没有什么稳固不可撼动的商业格局,因而在 20 世纪 90 年代爆发了著名的 " 中原商战 ",一度全国的高档商场都以郑州亚细亚为样板,如合肥顶尖的商场 " 商之都 " 就效仿郑州亚细亚选拔了礼仪队。

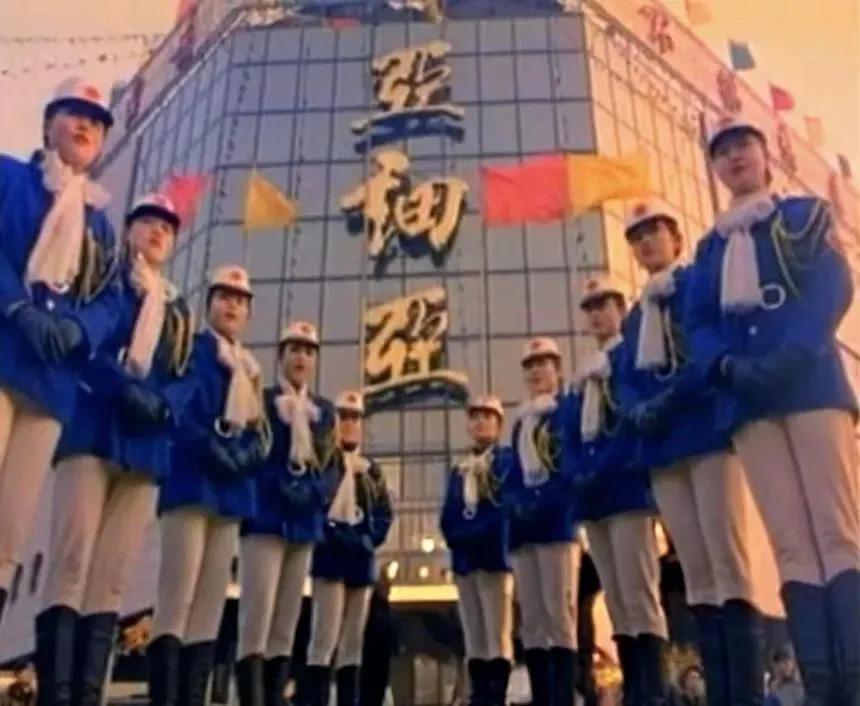

▲河南郑州亚细亚的礼仪队

(图 / 视频截图)

以往在河南诞生的品牌,往往主攻低端市场,但高端的却相当缺乏,不过,胖东来已经让人看到了新的可能:服务确实可以为品牌赋值。

至于泡泡玛特(虽然它不能算一家典型的河南企业,只不过创始人是河南人),更是从一开始就瞄准高端市场,2021 年在加拿大开出首家海外店之后,短短 4 年间,海外收入占比已高达 38.9%。

03

河南更像是中国市场的缩影

不必讳言,河南的商业仍存在不少问题。

市场不规范的问题在这里一个不缺,甚至更严重。河南人善于做小生意,但原子化的社会使个体家庭的资金有限,缺乏有效的社会组织进行融资、合作,即便是在省会郑州,像商会这样的中间组织和东南沿海相比也不发达,凡此等等,都导致企业在做大做强时往往会遇到一些问题。

可以说,无论是商业领域的创新还是问题,河南比其它省份更像是中国市场的缩影:河南相对较低的消费水平,使这里胜出的企业更 " 接地气 ",其商业模式更能推广到全国各地。

从这一意义上说,河南这些年涌现的变动,比东南沿海的繁荣,更能有力地说明中国市场的活力,它也一定还会带给我们更多惊喜。