克罗地亚首都萨格勒布:伪装成小城市的“大农村”

2023年2月8日,曾率领克罗地亚国家队在1998年法国世界杯上创造黑马奇迹的老帅米罗斯拉夫·布拉泽维奇,在家乡萨格勒布的医院中辞世,享年88岁。

消息传出后,许多上海球迷纷纷哀悼。有人说“布拉泽维奇是与上海关系最近的克罗地亚人”,这是因为在布拉泽维奇漫长的执教时光里,曾有一年属于上海,也是众多上海球迷的珍贵记忆。

2010赛季,布拉泽维奇接手上海申花队。此时的上海申花,出售了一批大牌球员,取而代之的是一批当时名不见经传的小将。布拉泽维奇正是在这种不利局面下掀起青春风暴,这支充满朝气的青年军一度成为冠军的有力争夺者,最终夺得中超联赛季军。

布拉泽维奇的家乡萨格勒布是克罗地亚的首都,早在1980年,上海与萨格勒布就缔结为友好城市。

相比上海的名气,萨格勒布的曝光度甚至比不上克罗地亚海岸线的一众名城(比如君临城原型杜布罗夫尼克),它处于克罗地亚内陆地区,甚至只是许多游客前往海边的中转之地。但它有着自己的历史,从古罗马时代开启的冰与火试炼,直至近现代的风云变幻,如今的萨格勒布终于蜕变为一座兼具古典与现代美学的沉静城市。

观景台见到的萨格勒布下城区

横平竖直的下城区

萨格勒布有80万人口,这个数字放在中国城市往往只是一个区的体量,但已经占据了克罗地亚总人口的20%,是毫无疑问的第一大都市。

入城路上会见到其他克罗地亚城市罕见的拥挤,几乎每个红绿灯都要等一两轮。大量铁托时代的住宅楼、现代风格的商业体混杂,道路中间的电车站总有等车的人群。这片区域是二战后萨格勒布城市化进程的见证,上世纪50年代中期,萨瓦河南部开始建设新的住宅区和各种功能区,被称为“新萨格勒布”。尤其是2000年后,市议会改变以往禁止萨格勒布建造高层建筑的规定,允许在外围兴建高层建筑,如欧洲塔、萨格勒布塔、天空办公塔和斯特罗雅尔卡商业中心等高层建筑纷纷问世。

我的目的地不在这里,而是包含上城区与下城区的萨格勒布老城。新萨格勒布的主干道一直通向萨格勒布中央车站,站前是一个接一个的广场,从托米斯拉夫广场、斯特罗斯马耶广场直到兹里涅斯广场,一直延伸向古老的上城区。从空中俯瞰的话,这三块被绿意覆盖的广场,合成了一个马蹄铁形状,所以萨格勒布人形象地称之为“绿色马蹄铁”。

这几大广场除了草地和林荫大道之外,还有几座大型建筑,承载着博物馆功能,其中最著名的当属斯特罗斯马耶古代大师美术馆,斯特罗斯马耶是19世纪的萨格勒布大主教,1884年,他主持创立了这座古代大师美术馆,延续至今,美术馆展出14-19世纪的欧洲绘画。

斯特罗斯马耶雕像与美术馆

三大广场旁是横平竖直的宽阔街区,大量分离主义、新艺术风格和新巴洛克风格的大型建筑林立,19世纪和20世纪初的各种建筑风格都可在此见到,它们共同组成了萨格勒布的下城区。这是萨格勒布的一段高速建设期,大量新建筑延伸至萨瓦河畔。也是在那期间,萨格勒布的公共设施飞速发展。1862 年,萨格勒布第一条铁路线开通,1863 年,萨格勒布煤气厂成立,1878年,萨格勒布自来水厂启用。

下城区广场的绿地

走在广场旁的林荫道上,阳光从树木缝隙间洒下,连白云都没有的蓝天,布满落叶的草地,给予行人极为惬意的穿行空间。一群小学生在一座黄色墙身的新艺术风格建筑前排队入场参观,我看了看手中的地图,原来是考古博物馆。馆内拥有史前克拉皮纳人的遗骸、石制武器和工具,是世界上最重要的尼安德特人考古发现之一。

考古博物馆

19世纪后逐渐形成的下城区,完全依照现代城市的需求而建。一座座大型建筑提供着公共机构、企业和住宅等不同功能,街道划分明确。博物馆等公共空间也在那时纷纷诞生,成为这片街区最重要的文化元素。

当然,还有书店。短短一条内街上,我就见到了两家书店,让儿子进去买一本克罗地亚语的《莫德里奇自传》用于收藏,第一间说缺货,第二间则摆在相当显眼的位置。这位依靠不懈努力实现人生逆袭的伟大球星,不仅仅是克罗地亚足球史上最璀璨的那颗星,也象征着克罗地亚的精神。

考古博物馆呈现了古老的萨格勒布乃至克罗地亚。萨格勒布最早的人居史可以追溯到旧石器时代,聚居和建制则可以追溯到古罗马时代,“萨格勒布”这个名字首次出现可以追溯到1094年,在古斯拉夫语中有“山丘”之意。当时匈牙利国王拉迪斯劳斯在此建立教区,城市分为两部分,东部山丘是萨格勒布大教堂所在地,即卡普托尔教区,主要由神职人员居住,西部山丘则是格拉德茨地区,主要由工匠和商人居住,1242年,格拉德茨地区被授予自由城镇地位,得到迅速发展。

宗教和世俗的争斗堪称中世纪欧洲史的永恒命题,卡普托尔教区和格拉德茨地区也不例外,这两个相邻的山头经常因为经济问题而发生冲突。中世纪的法律体系并不完善,卡普托尔教区试图渗透世俗的经济生活,希望能在整个萨格勒布的土地上收取租金,国王也确实赋予了教会这一权力。但格拉德茨地区的人们则认为教会此举侵犯了自由城镇的权利,因此在此后几个世纪中,双方冲突不断,酿成多起流血事件,甚至不少人在冲突中丧生,尤以1396年和17世纪的冲突最为激烈和血腥。如今萨格勒布仍有一条Krvavi Most街,中文译作“血腥桥”,就是因为17世纪的冲突而得名。

即使在1557年,萨格勒布成为克罗地亚王国首都,这两个分别代表宗教和世俗的区域仍然泾渭分明。此格局直到1851年才真正打破,当时的城市主政者将两个区域打通,也就是如今的上城区。

连接上城区和下城区的是繁忙的耶拉其恰广场,多条电车轨道在广场前设有站点,有轨电车一辆接一辆。萨格勒布人有个说法:“约会见面的时候,若是对方不知道地点或是还没计划好,那约在耶拉其恰广场就好,这是萨格勒布人最熟悉的地方。”

耶拉其恰广场是萨格勒布人约会的重要地点

广场不大,几座四至五层的大型建筑围绕,广场中央是一座骑马者雕像——19世纪曾率领克罗地亚军队与匈牙利军作战的耶拉其恰总督,广场正是以其名字命名。因为耶拉其恰被视为克罗地亚民族英雄,总是可以唤起克罗地亚人的民族主义情绪,所以铁托曾在1947年下令将雕像搬走,换成了自己的雕像。直至1990年,克罗地亚人在仓库中找出尘封数十年的雕像,重新安放在广场上,取代了铁托。

沿广场旁的阶梯而上,就进入了萨格勒布最重要的历史街区——上城区。

上城区的动静相宜

一进入上城区,最先感受到的是热闹。偌大的广场上是萨格勒布果蔬市场,也就是多拉茨集市。它始建于上世纪30年代,当时的萨格勒布政府专门在上城区和下城区的衔接地带修建市场,以满足上下城区居民的需求。靠近耶拉其恰广场阶梯的外围一侧是花市,欧洲人普遍爱花,克罗地亚人也不例外,总有人在花团锦簇间流连,每天都带一束回家,另一侧外围则出售蜂蜜、橄榄油和手工艺品。真正吸引我的是广场中间的几排摊档,肉类、芝士、蔬菜和水果,还有琳琅满目的果干,都是当地新鲜物产,即使什么都不买,也足以大饱眼福。虽然我到访时,不少摊档已经下班,但仍让我流连许久。

多拉茨集市

站在多拉茨集市里,扭头就能见到圣母玛利亚升天大教堂。这是萨格勒布最重要的地标,也是城市制高点,分别高104米和105米的秀美双塔是萨格勒布明信片里很难回避的元素。可惜的是,从2022年至今,圣母玛利亚升天大教堂的双塔都处于维护中,我只能见到密密麻麻的施工铁架。卡普托尔教区早在1094年就已逐步形成,此后千年间,数座教堂在这里被建起,又逐一被新教堂取代,眼前的哥特式大教堂则建于1880年。

双塔正在维修的圣母玛利亚升天大教堂

这个遗憾对我来说并不算大,旁边的卡普托尔街是旧日卡普托尔教区的主干道。这条路蜿蜒向前,曲线曼妙,两侧是大片教区建筑,还有建于15世纪、为了抵御奥斯曼人的防御城墙,行走其间,随便挑一个岔路口就可进入另一侧的格拉德茨地区。

卡普托尔教区如今极为清静,一座座教堂与民宅林立,街边有各种摊档,出售着简单的生活用品和衣饰。街心公园的围墙和民宅背面总有各种各样的涂鸦,还颇有创意。

长长的拉迪切瓦街贯穿整个上城区,分隔着卡普托尔教区和格拉德茨地区,是如今萨格勒布最繁华的商业街。一座座精美的两三层建筑如积木一般,沿着蜿蜒街道而立,又如调色板,拼出动人的色调,咖啡馆、餐厅和商店林立,是当地人最爱的消遣去处。

拉迪切瓦街的弧线

上城区卡普托尔教区和格拉德茨地区的分界处

拉迪切瓦街的繁华在18世纪开启,在此之前,它其实是一条分隔两个地区的小溪。18世纪的萨格勒布城市管理者开发了大量集市和城市空间,兴建了许多建筑,使这片区域成为城市商业最重要的聚集地。

上城区地势高低起伏,作为格拉德茨地区的外围,拉迪切瓦街地势相对较低。要想前往高处,得经过盘旋的石板路,最容易经过的当属石门,也是上城区唯一保存完好的城门,历史可以追溯到13世纪中叶。

说是城门,但石门就像整个萨格勒布一样显得小巧,石板路划出轻巧的弧线,在石门拐了道弯,墙角是一个神龛,里面的圣母像在1731年的城市大火中幸存,每次经过都能见到在此祈祷的人群。

石门

石门里祈祷的人们

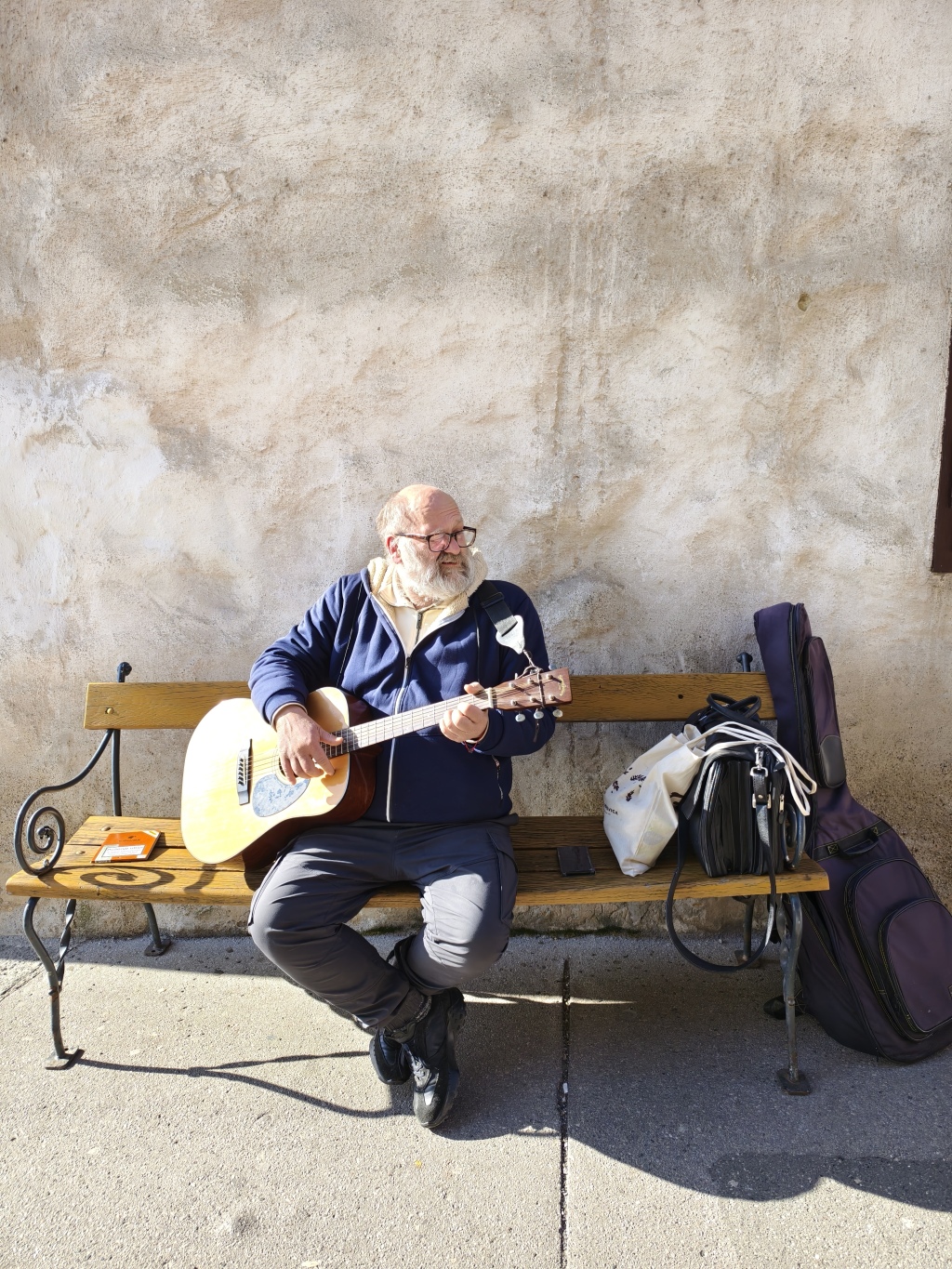

从石门步入上城区格拉德茨部分的核心区域,总是绕不过可以眺望下城区的观景台。一位年纪不小、留着白色大胡子的流浪艺人坐在路边长椅上弹着吉他,歌声随性,旁边的观景台可以望见下城区的错落屋顶。

上城区的街头艺人

上城区的街道

午后的格拉德茨相当幽静,高低错落的街巷,行人不多。只是可惜来得不巧,萨格勒布老城里最重要的地标——圣马可教堂前的广场有铁栅栏阻隔,还有一部分区域围蔽施工,因此不能入内。好在仍能拍到圣马可教堂的全貌,尤其是它最抢眼的彩色瓦顶。

这片斯拉夫风格的瓦顶有两个盾形纹章,左侧代表克罗地亚、达尔马提亚和斯拉沃尼亚的三位一体王国,右侧则是萨格勒布市的徽章。

圣马可教堂

圣马可教堂周边是一座座古朴的大型建筑,克罗地亚共和国政府、克罗地亚议会和宪法法院集中于此。虽然都是国家最高权力机构,但见不到警卫,人们随意穿行。

这样的萨格勒布,可以说是一点点大城市的“气派”都没有,但悠闲魅力却极迷人。正如有人所说,萨格勒布是一座伪装成小城市的大农村,“大农村”显然不是贬义。

在多拉茨集市选购当地新鲜农产品的人们,上下班途中在耶拉其恰广场擦肩而过的人们,在拉迪切瓦街的露天咖啡馆闲坐的人们,都展现着萨格勒布这个“大农村”的魅力。“人”才是这座城市最重要也最值得珍视的元素。

所以,萨格勒布承载着人们的喜怒哀乐,即使博物馆也不忘人的情绪。2018年,失恋博物馆在上海问世,吸引了不少参观者,其实它的创意恰恰来自萨格勒布。

在萨格勒布的众多博物馆中,失恋博物馆名气很大,是世界上第一个同类博物馆,也曾被授予“欧洲最具创意博物馆”奖项。它摆放着来自世界各地失恋者所捐赠的上千件物品,包括戒指、情书、开瓶器、斧头等,每一件都记录着一段情事。这种情感,沟通着全世界。