二战期间,英国的食品安全计划

1939年9月8日,英国第二次成立食品部,并从1940年1月开始实行定量配给。某些商品只能由粮食部采购,而且“对几乎所有商品实行价格控制”。来自美国的供应至关重要,小麦的控制再次成为优先事项。港口地区的粮食委员会负责向面粉厂提供进口小麦。20世纪40年代中期,每人每天可购买的面包数量减少到四个。政府严禁对面包进行切片和包装。英国最初试图将小麦出粉率保持在73%~76%,但由于运输的损耗而未能实现;于是,英国政府从1942年4月起强制要求“国家小麦面包”要达到85%的提取率。这种转变加剧了战前人们关于白面包和全麦面包的消化率和营养价值的争论,引发了“激烈、尖锐与刻薄”的大讨论。不过,营养化学的进步使得钙和维生素B1可以人工合成,这有望为人们提供增强营养的白面包以及大量用作饲料的磨粉副产品。1940年7月18日,食品部议会秘书罗伯特·布思比(Robert Boothby)在下议院表示,面包中将添加合成的维生素B1。这种面包马上得到了莫兰(Moran)和德拉蒙德(Drummond)的赞许,称其为“革命性的进步”。另一些人则不同意,他们认为先提取营养物质,再用合成维生素替代是“无奈之举”,且有人质疑天然维生素和人造维生素的营养是否等效。

1940年左右的大本钟食品杂货店,该商店出售杂货、肉类、蔬菜和乳制品,并提供“100%退款保证”

英国政府恢复了“耕地政策”,在1939年至1945年间,耕地面积增加了66%,大多数主要作物的产量都有所增加。到1943年,英国一共有150万块小块菜地。土豆又一次“成为战争食品”,产量增加了87%,营销手段包括使用“土豆皮特”和投放“土豆计划”广告等。食品部曾经展出过用土豆制作的75种不同的蛋糕和馅饼。在战争期间,英国农民对全国卡路里供给的贡献比从33%上升到44%。这一成果得益于通过报纸、海报、巡回车辆、讲座和展览开展的一系列节俭宣传活动。拖拉机和合成肥料的使用量不断增加,小麦育种实验继续进行,合成食品也在探索之中。

1940年1月,政府实行集中屠宰并接管了屠宰场,1942年,屠宰场的数量从16000个减少到了779个。接管屠宰场可以更有效地回收如内脏和血液等副产品,用于制作肥料、灭火器的泡沫,甚至是蚊式轰炸机的层压板材。在20世纪40年代,英国回收利用了超过300万吨的厨余垃圾。许多创新技术进一步节约了运输的空间,比如去骨肉、板条箱、干蛋粉,以及“套叠式”畜物胴体(即将畜物的腿切下并塞进其腹腔内),与传统的畜物胴体相比,这种方法占用的空间减少了约60%。“肥腻且含硼砂的”、不受待见的非丹麦式的美国培根大量涌入了英国市场。

战时的条件催生了多样化的饮食。马肉的消费量增加,食品部鼓励生产兔肉。“制作巨大的马肝酱和凉拌马舌对我来说已经见怪不怪,”模特兼美食作家西奥多拉·菲茨吉本(Theodora Fitzgibbon)回忆道,“有时就连乌鸦肉做的馅饼也会被风卷残云般地吃光。”战争也成了飞行员兼工程师乔治·德·莫迪特(Georges de Mauduit)开发各种英国美食资源的契机,他向读者推荐了腌制樱草、烤鹬鸟肉、菊花汤、榆树皮、蒲公英咖啡和荨麻啤酒的烹饪方法。这种充满活力的新中世纪风格带来了一种冒险的感觉。金属和燃料的短缺刺激了技术的创新:如用耐热的干草箱来代替慢炖砂锅,利用瓦楞铁皮制作的烹饪火坑等。至于那些更激进的计划,如食用宠物或野草[理查德·布兰森(Richard Branson)的曾祖父就如此提倡],则未能获得民众的支持。

牛奶控制手段则包括价格调控、禁止将牛奶用于奢侈目的和加工产品的生产,以及优先保证儿童的牛奶消费等。1943年,英国出台一项法令,对故意滥用或不合理地囤积牛奶瓶的行为进行处罚,于是仅在一年内,在城市的垃圾箱里就出现了250万个牛奶瓶。牛奶容器回收公司成立于1920年,其工作被纳入国家防御体系,铝制牛奶瓶盖被征用于制造弹药。信息部声称,每月都有7500万个可作为“战争基本材料”的瓶盖被浪费掉。英国甜菜的种植面积从1939年前的35万亩增加到1943年的41.2万亩,战俘被雇用在甜菜田里劳作。糖则根据食品价值而有差异性地流向特定的食品行业:炼乳行业获得了75%的配额,而饮料和矿泉水行业仅有40%。1940年英国各地建立了社区果酱生产贮存中心,到1941年,5168个乡村中心共贮存了2271522磅水果用于生产果酱。

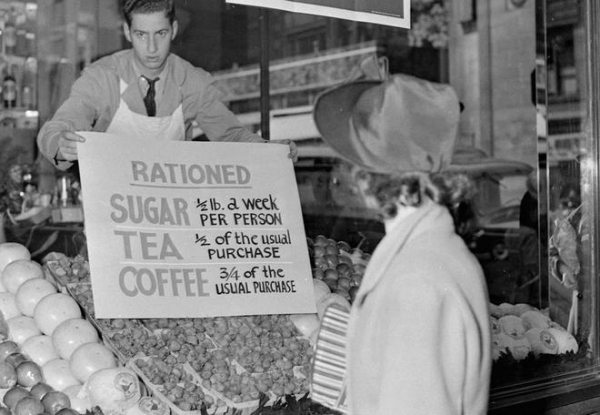

配给制度采取统一分配的方式,消费者需要在零售商处登记;而面包、土豆和食堂/饭店的餐食则可以自由获取。战争爆发前,英国已经印制了五千万份配给券,并妥善保存于全国各地。对于邮局来说,分拣和投递配给券是一项重大的后勤任务。建立全国性的登记制度有助于逐渐实现人口的集中监控。定量配给也是高度差异化的,“一个理想化的消费者从不搬家、度假、生孩子;他既非素食主义者,也非穆斯林,既不是河口海员,也不是采集啤酒花的人;没有养蜂,没有家禽,也没有坐牢;最重要的是,他的年龄不低于两岁、五岁、六岁或十八岁”。但是,不具备生产力或种族不受欢迎的民众的食物权并没有被剥夺。1940年至1943年担任粮食大臣的伍尔顿勋爵(Lord Woolton)指出,这种基本的权利平等是“正确和公正的”,“有利于提高国民的士气”。奥尔写道:“在现代历史上,这是第一次出现一个基于人民营养需求的食品计划。”尽管英国的黑市规模可观,但还是比欧洲其他地方的要小。

二战时,英国实行了严格的食物定量配给制

成立于1940年5月的科学食品委员会(The Scientific Food Committee)提出了一个理想型的无须配给制的由面包、脂肪、土豆、燕麦片、牛奶和蔬菜组成的2000卡路里的“基础饮食”;而人体所需其余热量则由“补充性食物”获取。据估计,英国所提供的战时饮食的卡路里要略低于战前的饮食,但从未低于2800卡路里的平均水平,更远高于欧洲大陆的水平。二战初期,妇女和儿童的血红蛋白水平下降,缺乏维生素C,儿童生长迟滞,结核病和食物中毒的发病率上升。不过,这些问题有可能通过减少对脂肪和糖的消耗以及增加对纤维和牛奶的摄入而得到弥补。在一些工业地区,牛奶的消费量在1935年到1943年间增加了两倍,虽然这个数字在一些所谓的居民区仍是下降的。人们普遍认为英国最终还是在膳食配给上做到了平等公正。英国对两岁以下儿童免费提供黑加仑糖浆,又从1942年4月起免费提供瓶装的美国甜橙汁,五岁以下儿童和孕妇则享受补贴牛奶。战争初期,心脏病的死亡率明显下降,尽管后来从1942年开始又有所上升。1946年,首席医务官报告称,英国的战时“重要统计数据非常不错”,罗蒂(Rorty)和诺曼(Norman)的《明天的食物》(Tomorrow’s Food,1947年)一书中还包括了一章名为“轰炸带来的好处”的内容。人们甚至开始担心配给制结束后可能出现糖类过剩问题。

丘吉尔仍然致力于“大星球式”的思考。1941年12月,他写信给罗斯福,强调“我们喂饱英伦三岛的能力”至关重要。由于国家对进口的持续依赖,1914年到1918年间的英国海军不得不继续创新技术,船只都被实施消磁以应对德国沿航道放置的水雷。潜艇的肆虐、造船和修船速度减缓,以及全球战争导致的物流运输的复杂性迅速影响了进口的水平。1941年3月的《租借法案》(Lend-Lease Act)扩大了进口范围,同时增加了英国对美国航运和金融的依赖。英国的解码分析最终截获了德国潜艇的通信,而英国飞机摧毁了德国的船队。港口因集中了许多工厂、粮仓、炼油厂和冷库,而成为空袭的理想目标。1941年,布里斯托尔的一座存放着8500吨小麦的粮仓被炸毁,即使过了两个月,火焰仍然还能从滚烫的堆积物中喷发出来,并弥漫着酸臭的味道。英国的粮食储备被尽可能地从敌机轰炸范围内的港口和城市转移出去。英国的合成硝酸盐工业部分地转移到加拿大,同时在纽卡斯尔附近的普拉德霍(Prudhoe)建立了一个以假乱真的硫酸铵工厂,因为人们担心纳粹会轰炸比林厄姆(Billingham),而此地正是合成氨和汽油的重镇。食品部还向国民发放宣传单,提供保护食物免受毒气攻击的建议,并任命卫生检查员担任防毒官员,教人们利用密封容器、包装纸、罐头和冰箱等措施来防止毒气的污染。货车运输或露天存放的食物应该用防水布盖好,而抢救物品的技术手段可以让坏掉的罐头和被消防水龙带浸泡的干粮重新得到利用。人们热衷于回收利用的工作:“如果牛或猪被机枪打死,它们仍然可作为食物,因此浪费可降至最低。”

为了应对空袭,还出现了新的粮食供给技术:带有供餐系统的避难所、移动餐车和紧急供餐中心等。普利茅斯和谢菲尔德的餐饮站备有炖菜、烤肉和布丁;在轰炸过后,还常常会分发加了糖的热茶。食品储备是自由派的眼中钉,如今它又一次出现了。从1939年6月开始,伦敦地区建立了四个装有100万人份罐头食品的储备点。到1941年12月,在英国各地约500个仓库中积累了价值83.3万英镑的食物,有人居住的沿海岛屿也储备了一定数量的食品。罐头和脱水食品的超耐久性使这种囤积变得可行。用“密封罐中的惰性气体”包裹的牛奶粉可“在常温下保存至少18个月”。还有超过500万罐食品被储存在一个紧急食品供应中心,伍尔顿称其为“影子储粮”。即使在紧急情况下,英国供餐系统也能保证继续开放。1943年初,英国南部和东部的数百个公共馅饼中心每周能向务农人口售出约100万份馅饼。该系统同时也为战后可能的核战争期间的紧急供食计划提供了蓝本。

约1940-1941年,英国伦敦贝斯纳尔格林,一辆紧急食品车向居民分发食物

1945年之后,粮食的状况恶化。由于内陆地区的需求增加,于是从1946年7月21日到1948年7月24日期间,英国不得不实施面包配给制。记录显示,1945年初至1947年初,英国人的体重有所下降。1947年,英国人对土豆的消费量飙升至每人每年284磅。政府尝试推广食用鲸鱼肉和烟鳟鱼肉,但民众并不买账。1950年,在泰恩河畔的某个码头上就有4000吨的鲸鱼肉滞销无人购买。保守派对此非常愤怒。奥利弗·利特尔顿(Oliver Lyttelton)声称,面包的定量配给会催生出一群“倒卖票券的黄牛和粮仓的蛀虫”,他们就是所谓的“社会主义乐园”的先锋。解除配给的进程也并非一帆风顺。在1949年政府解除糖果配给时,人们对糖果的热情渴望可想而知,以至于到1953年不得不又重新实行了配给制度。同年的《面粉法令》允许用任何出粉率的面粉生产面包。而1956年的科恩报告(Cohen Report)认为,如果出粉率低于80%,就应该再进一步增强面包的营养。工业化饮食的反对者对此感到震惊。牛津大学的营养学家休·辛克莱(Hugh Sinclair)认为,这份报告是一个“意义重大的公共卫生事件,以至于未来的历史学家会把那个日期(1956年9月30日)之前的时代描述为‘BC’即‘科恩之前’(Before Cohen),而把随之而来的衰落称为‘AD’即‘解禁之后’(After Decontrol)”。面包作为营养转型中的精制碳水化合物的载体,它的地位又一次被确立下来,并且得到了足够的重视。

虽然这些匮乏在英国造成了深远的影响,但与其他国家相比,这些代价却显得微不足道。二战期间,至少有2000万人死于饥饿、营养不良和相关的疾病。在德国,从1934年的“增产作战”(Evzeugungsschlacht)开始,粮食就成了种族灭绝的武器,不受欢迎的种族会被饿死在集中营,占领区的食物被没收,德国还制定了掠夺东欧和俄罗斯大片领土上粮食的计划。这里所说的杀戮残忍而露骨,与19世纪在爱尔兰发生的事件存在一些相似之处:那就是有些“不该存在的人群”将被“应该存在的作物和牲畜”所取代,而这令人非常不安。戈林的评论可谓一针见血:在德国的食品系统并未崩溃的情况下,“德国人对食物的需求却要优先于其他所有民族”。

英国同样利用其食品系统造成了毁灭性的效果。1941年4月德国入侵希腊后,英国对其进行长达近一年的封锁,大大加剧了饥荒的程度,大约有5%的希腊人死于战时饥荒。盟军的封锁也使1944-1945年的荷兰饥荒雪上加霜。在英国本土建立起来的细致的食品控制系统并未应用到其殖民地。1943年至1946年的孟加拉大饥荒导致约300万人死亡,这是由日本入侵缅甸、对加尔各答实施轰炸、一场严重的飓风以及极其错误的殖民政策所共同引发的。其中最为臭名昭著的就是“否认计划”,该计划内容包括强行征用和囤积粮食,以防止其落入日军手中,并坚决拒绝考虑进口足够数量的粮食来遏制饥荒。丘吉尔称这种情况为“手头拮据”(feel[ing] the pinch),故意让孟加拉挨饿,以维持其他地方的物流运作。这是一个经过食品系统的计算而制定的政策。与米切尔一样,甘地将饥荒归咎于殖民政府。正如慕克吉所言,随之而来的社会崩溃“提供了一个严峻的生物政治基础,在此基础上,最恶毒的公共意识形态恣意泛滥”。如果不了解饥荒带来的缓慢暴力是如何彻底残害民众的,那么也就无法理解1946年8月在加尔各答爆发的宗教流血冲突事件。大英帝国的其他殖民地——毛里求斯、尼日利亚北部和坦噶尼喀——也经历了饥荒。到了1946-1947年,欧洲的农田遭受了严重破坏,干旱蔓延到澳大利亚、阿根廷、南非和加勒比地区的部分地区。1939年至1945年间,全球食品供应减少了12%。1942年10月15日(乐施会成立的那一年),坎特伯雷大主教威廉·坦普尔(William Temple)宣布,默许人类同胞“慢性挨饿”是“不可容忍的”。1943年10月,《泰晤士报》宣称:“食物将是1944年的主要的全球性问题。”

本文摘自《环球共此食:工业化英国、食品系统与世界生态》,为该书第五章《暴力》中“第二次世界大战”一节,澎湃新闻经出版方授权刊载,现标题为编者所拟。

《环球共此食:工业化英国、食品系统与世界生态》,【英】克里斯·奥特/著 杨恩路/译,东方出版中心,2025年7月版