高子华|“古宁波湾”海洋文明的曙光——探访余姚井头山遗址

八千年前的浙江余姚井头山,栖息着中国沿海最早的渔民,他们面向大海,渔猎为生。井头山先民吃后丢弃的泥蚶、海螺、牡蛎、蛏子、文蛤等贝壳,还有鹿、猪和圣水牛等动物的骨头,渐渐堆积成丘,后来又被上涨的海平面和四明山脉河流冲刷的泥土淤积覆盖。直到八千年后的今天,被偶然发现,成为浙江首个史前贝丘遗址,也是迄今为止中国东南沿海地区埋藏最深、年代最早的一处海岸贝丘遗址。这片土地,被称作“中国最早的海洋家园”。

井头山地理位置图 孙国平提供

跟浙江陆地其他史前考古遗址不同,“井头山遗址”坐落于宁波八千年前的海岸线上。遗址的发现,将宁波的人类活动史向前推进了一千多年。它不仅是“河姆渡之祖”,也是探索中国海洋文明源头的重要文化遗存。浙江卫视著名纪录片导演史鲁航,业内以“阿鲁”著称,专注于浙江的重大考古发掘,执导拍摄的考古纪录片《良渚文明》《万年上山》,荣获多项国家大奖。他跟踪拍摄“井头山遗址”发掘多年,每次见面都感叹,遗址文化层海生贝类数量巨大,中国海洋文明肇始的精彩多致,非亲见难以想象。

一

两年前,2023年的10月初秋,坐上阿鲁装满拍摄设备的改装越野车,我们从杭州出发,驶向余姚三七市镇“井头山遗址”。车子疾行在杭甬高速公路,这条号称中国最繁忙的公路上,车流滚滚。

车到现场,浙江省文物考古研究所史前考古室主任、井头山考古队领队孙国平已在等候,下车就看到不远处一个巨大基坑。孙国平主任说,这就是“井头山遗址”,基坑东西长50米,南北宽15米,最深处10米。这是国内考古首个在遗址预建的钢结构围护基坑,遗址内筑起“铁壁钢墙”,守护着这方远古海洋文明圣地。

井头山遗址 高子华摄

俯瞰坑底,泥土中仍见星点散布的贝壳等史前遗存。工地办公房和临时库房走廊上,木凳架起的长方形竹篱排排相连,堆放着蚶、螺、蛏等贝壳和陶片等出土文物。视线所及,皆是泥蚶、海螺、牡蛎、蛏子、文蛤……,就像是有人刚刚在海边大排档吃完丢弃,而事实上,这都是八千年前井头山人的口中弃物。恍惚间,真有时空穿越的感受。

考古队会议室是与厨房和食堂相连的平层大开间。进门迎面墙上,挂着井头山地理位置图和遗址发掘概况,靠墙书架上,摆放着贝壳、木桨、鱼篓等出土文物照片。问起“古宁波湾”的地理概念,孙主任指着地图说,“井头山遗址”地处宁波姚江流域,往南8公里,是距今七千年的河姆渡遗址,向东1.5公里,是距今六千五百年的田螺山遗址。这三处遗址都位于“古宁波湾”岸边,是宁波史前考古的“黄金三角带”。

在井头山先民生活的年代,现在的遗址区是南北两片山地之间东西狭长的小峡湾,宁波市区所在的平原地带,则是一个较大的海湾,存在“古宁波湾”这样一个地理单元。这里山地、丘陵、平原、溪流、滩涂和海洋交杂,气候暖湿,适宜人类生存。

或许是冥冥之中的天注定,“井头山遗址”的发现,缘于一场特大的海上风暴。遗址所在土地,当年已被一家企业买下,用于扩建厂房。项目动工前,为了检测地质硬度钻探取出的土芯,堆放在工地上。恰在这时,2013年的10月初,余姚遭遇百年一遇的超强台风“菲特”。“菲特”带来的倾盆大雨冲走了土芯泥土,原本深埋地下的贝壳、陶片和动物残骨露出本来面目。

台风过后,就像往常一样,赶着羊群去工地吃草的井头村村民,意外发现了这些“宝贝”,并马上交给了正在附近田螺山进行遗址发掘的考古队。孙国平告诉我们,当他第一眼看到这些“宝贝”中混杂的海生贝壳,隐隐有个直觉,一直萦绕脑海的贝丘考古思考,或将在此找到答案。

这年年底,孙国平带领考古队员开始在工地寻宝。但是谁也没有想到,“井头山遗址”埋藏如此之深。整整10天,挖开了一个长5米、宽3米、深3米的大坑,仍然一无所获。大雨过后,坑内土质松软,继续深挖,随时可能塌方。更为急迫的是,当地企业因为厂房建设已在推进之中,不时催问挖掘结果,考古队压力山大。

一番深思后,孙国平决定改用在田螺山发掘现场常用的不锈钢细探杆,在现场选点钻探。2013年11月18日下午3点半左右,孙国平清楚地记得这个时点,探杆打到地下七米时,再也探不下去。孙国平说凭手感知道,探头碰到的硬物不是岩石,也不是骨头、陶片,而是贝壳。

第一杆 孙国平提供

随后,考古队调来机械钻孔设备,在这个位置继续钻探,挖出了动物骨头、陶片……,当然还有成堆的海生贝壳。厚达十米的文化堆积层,埋藏着八千年前的海洋文明碎片。一场意外,拉开了井头山跌宕起伏的考古序幕。

它将改写中国的海洋文明史。

二

美国著名学者约翰·麦克菲在他1981年出版的《盆地与山脉》一书中,首次提出“深时”(Deep Time)概念,赋予时间崭新的定义。深达十米的遗址基坑,仿佛就是现实版的“深时之坑”。当我和孙国平、阿鲁沿着基坑钢架扶梯缓步走下坑底,真可谓是一步千年,走进历史深处。

从2013年11月井头山考古队的“第一钻”确定存在贝丘遗址,到2020年5月“井头山遗址”考古成果正式向公众发布,“井头山遗址”第一阶段的发掘工作,前后历经7年。

孙国平告诉我们,遗址深埋于地下5-10米处。八千年前,我们所站坑底的东面,就是碧波万顷的东海大洋。井头山人生活劳作在海边,每天见证着潮涨潮落。千百年来,这片土地渐渐淤积成陆,变迁为宁绍平原的一部分。井头山先民曾经的渔猎生活,归于大地之下。

独特而壮观的贝丘堆积,就像是“时间之墙”,蕴含着丰厚的历史信息。遗址的文化层堆积,西薄东厚,各类遗物夹杂在含盐度较高的海相淤泥里。出土遗物分为人工制品和自然遗存两大类,后者以动植物遗存为主,还有很多胶结在粗粝石块上的小牡蛎壳,共同构成了这部记录远古先民生活的“无字史书”。

基坑地面四处可见各种海生贝壳、陶片等遗物,基坑墙面标示着不同年代的文化层记号,层层叠叠的贝壳依然清晰可见。触目皆是贝丘遗迹,不知为何,一下子勾连起自己年少时的生活记忆。那时候家门口不远处有滩涂通海,滩涂还没有填铺成马路,也没有林立的楼房如墙遮蔽住视线。路边有个蛎灰厂,蚶、螺、蛤等各种贝壳经常在滩涂上堆成小丘。每当蛎灰厂空中升腾起浓浓烟雾,就是这些贝壳在烧制成蛎灰。身处“深时之坑”,仿佛时间在贝壳上重叠,连接起了古今。

吃过黄鱼的人都知道,黄鱼脑袋里长着两颗乳白色的精巧小石头,叫做耳石。耳石,也是海洋里石首鱼类脑袋里的标配。这类海鱼生长的环境,海水须有一定的深度。“井头山遗址”发现大量海鱼耳石,不仅证明当年井头山人捕获的海鱼数量多,更重要的是,据此可以推测,当时还要有船,才有可能捕到这些鱼。

对于海洋考古来说,耳石是鱼类自带的生命记录仪。在陆地,人们通过树木年轮,可以了解树木的年龄和生态环境演变。小小耳石,同样具有树轮的神奇功能。耳石不仅完整印刻了鱼自身的生命轨迹,还是海洋环境的天然纪录者。中国东海八千年的海洋变迁图景,收录在这些“耳石”里,等待着人们去破译,重新认识古代海洋的诸多面貌。

在坑底,孙国平告介绍说,“井头山遗址”挖掘保护时,为了纪念当年发现贝丘遗址“第一钻”的特殊意义,特意在基坑保留了探杆深入地下7米时的场景。虽然时间已过十年,看着眼前耸立的探杆,听着他缓缓叙述贝丘遗址发现过程的一波三折,仍然感慨良久。

孙国平与“第一钻“ 高子华摄

三

从基坑走向库房,看到三两成群的当地妇女,坐在屋檐下,一边聊着家常,一边熟练地翻捡着面前成堆的出土物。孙国平主任推开大门,阳光照了进来,和阳光一样亮堂的,是我们看到满屋生辉的出土文物时的心情。映入眼帘的贝器、石器、骨器、木器、编织物,还有就像我们日常生活中在海边码头常见的一筐筐贝壳……让人目不暇接。

走进库房,浸泡在水中保存的木桨,一下子吸引了我们的注意力。发现木桨意味着什么?木桨让古代先民从“随波逐流”,变成了“驭水而行”。遗址出土多支木桨,目前国内发现最早,其中一件环首短柄木桨相当完整,弧形桨叶,器形独特,让人过目难忘。孙国平特意指点着这件木桨背部的两个方形突块分析说,其功能可能是将木桨固定于船舷,表明当时的井头山人已具备近海捕捞能力。

木桨 高子华摄

舟和桨相依相存,古人以“舟楫”并称。“楫”就是短桨,所谓“刳木为舟,剡木为楫”。东汉《越绝书》记载:越人“以船为车,以楫为马”。舟与桨的价值,在于其合二为一,浑然一体,共同成就了“航行”这个伟大行为。在中国人的文化里,“舟楫”早已超越了工具的实用范畴,演变成了意蕴丰富的精神符号。

孙国平几次提到,井头山一期考古挖掘如果有遗憾的话,没有发现木舟就是其中一件。这个愿望只有留待第二阶段的发掘工作了。我想,孙国平和他的团队对于舟船发现的期待,大概也包含着对于“舟楫”文化内涵的认知和追求吧。

井头山贝丘遗址的独特价值,不仅在于其出土的不计其数的贝壳,更在于众多的人工制作贝器。贝器多由食用后的贝壳加工而成,体现了先民对海洋废弃物再利用的生存智慧。井头山先民主要选用牡蛎、生蚝等大型海贝制作工具,如贝铲、贝刀、贝耜等,用于切割食物或挖掘软泥。这些贝壳坚硬、边缘锋利,通过敲砸、修整、打磨直接使用。

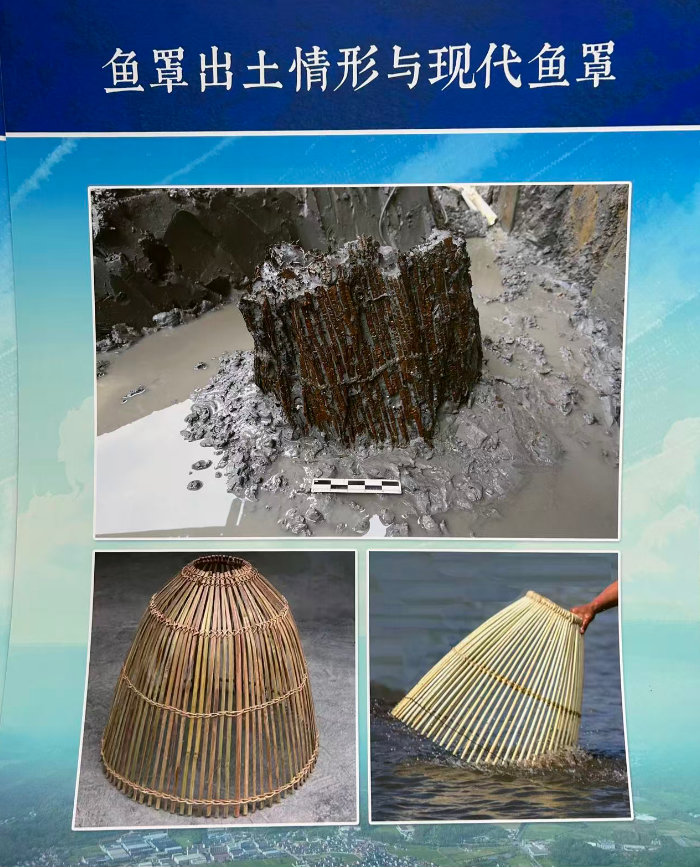

井头山人结草为网,捕鱼为食。考古队会议室有张出土鱼罩和现在使用鱼罩的对比照片,其高度的相似性让人印象深刻。出土的竹筐、芦苇篮、细绳渔网残件,编织细密,色泽温润,尤其是这件芦苇鱼罩,果然与现在渔民滩涂抓鱼用的鱼罩如出一辙,真是神奇。这些器物残件历经时间磨砺,驻足凝视,原始古朴之美扑面而来。

古今鱼罩图 高子华摄

库房陈列着两件出土漆器,一件木棍,一件器形残缺,有学者分析是某类乐器的腔体,散发出高古之物静穆高贵的气息。井头山人已经开始使用生漆来美化、保护器物,这两件漆器经权威机构鉴定,距今8200年左右,基本可以断定是中国甚至世界最早的漆器。我们询问生漆来自何处,孙国平推测,可能是不远处的四明山。

正是考古者凭借手中的探铲,从一件器物、一个坑再到一片遗址,不放过一点点蛛丝马迹,重构着古代先民的筚路蓝缕,再现了古代文明的斑斓丰盈。

四

如今的“井头山遗址”,东距大海30多公里。我们的越野车从杭甬高速公路余姚大隐出口转入61省道,车窗外,山河连绵,村镇工厂交织,诸般景象叠化闪掠,一派火热蒸腾,正是繁华江南世相。

61省道边一排常见的工厂厂房围墙里,八千年前井头山先民的生活渔猎场景大隐于此,静静地呈现在世人面前。“沧海桑田”,再也没有比这更贴切的词语来形容这人世间的变迁了。

历史与现实,海洋与大陆,就这样神奇地交织在井头山这方土地。陆地之上,是当下;陆地之下,是过往。