国际城市观察|悉尼以漫步城市战略打造步行友好环境

步行是绿色交通体系中的重要组成部分。面对缓解交通拥堵、减少碳排放、改善城市环境等多重压力,全球城市日益鼓励步行等绿色交通的发展。悉尼作为澳大利亚最大的城市,将推动城市可持续发展作为城市发展战略的重要使命。

悉尼自2015年推动步行城市策略以来,已经取得了阶段性成就。悉尼2022年发布的城市中长期发展战略规划《可持续悉尼2030–2050:愿景延续》中,“安全”、“可持续”、“绿色”和“步行”等关键词频现,为悉尼延续步行友好城市愿景明确了方向。2024年2月,悉尼市发布了新一轮的步行友好城市发展策略《步行之城:战略与行动计划——愿景延续(A City for Walking: Strategy and Action Plan – Continuing the Vision)》,构建了悉尼打造步行友好环境的战略框架,制定了推动营造步行友好环境的五大实施策略:一个可以步行的城市、一个可以安全步行的城市、一个步行舒适的城市、一个步行有趣的城市、一个步行领先的城市。

本文在借鉴悉尼经验的基础上,结合我国城市实际情况,进一步提出优化中国城市步行环境的若干对策建议。

一、悉尼实施步行城市策略的现状与挑战

1、悉尼打造步行友好环境的阶段性成效

悉尼市自2015年发布第一份步行城市策略以来,已经取得了一些阶段性的成效。根据悉尼市2021年的主动交通调查,有91%的居民对于经常步行更加感兴趣。悉尼市政府每年通常会在步行优化方面投入超过2800万澳元,包括人行道升级、过街设施建设、街景优化以及交通缓解措施等。悉尼每年完成3至5个街景升级项目,将部分街道改造成为了步行街,改进街道指引系统。悉尼还强化了步行导向的道路交通管理,已有75%的街道限速为40千米/小时或以下,增设更多的人行横道,市中心的信号灯周期从120秒调整为90秒。此外,悉尼积极改善步行交通环境,每年种植150棵道路区域的树木,在步行区域增加照明、休憩、无障碍厕所等设施,促进街道空间公共活动的发展。上述阶段性成就显著改善了城市的步行体验,步行者在步行路径中等待交叉口通过的时间大幅减少,热爱步行的群体出现了年龄层次多样化的趋势。

2、当前仍然存在的挑战

尽管步行城市策略已经取得阶段性成效,但是悉尼仍然需要正视一些客观挑战。一是,悉尼是个多山的城市,地形起伏较大,对于步行者的无障碍通行带来压力。二是,悉尼是个较大的城市,每天有百万人以上的到访需求,既有的步行空间联通水平和承载能力还有待提升。三是,步行线性空间存在大量的曲折冗余,降低了行人的步行意愿。四是,人行道空间的功能混杂,道路标识、市政设施等给步行活动带来了限制。五是,路权分配与步行导向存在偏差,既有道路交通空间的路权分配很大程度上是机动车交通主导时代确定的,步行交通活动能够得到的路权空间比例不足。

二、悉尼打造步行友好环境的战略框架

1、“步行之城”的内涵

在提出步行友好环境的战略框架之际,悉尼明确并拓展了“步行之城”的内涵。“步行之城”是让所有群体,无论年龄或能力状况,都可以轻松步行的地方。“步行之城”提供丰富的步行可达的目的地,包括公园、商店、学校以及工作场所。“步行之城”提供充足的公共活动空间,方便驻足和休憩,营造舒适、宜人、包容、温暖的环境,便于大家建立社交联系。这里需要说明的是,悉尼的“步行之城”中的“步行”概念包括所有在人行道上移动的人,不仅仅包括走路的人,也包括使用行动辅助设备、推婴儿车、使用无动力滑板车、穿旱冰鞋的人。步行目的包括通勤、购物、休闲、交往等。悉尼认识到,许多人因为年龄、健康等因素还没有驾照,有些人即使有驾照也不喜欢开车,有超过三分之一的家庭没有汽车。因此,打造步行友好环境有利于提升城市的包容性,让更多的人能够在不需要开车的情况下满足日常需要。

2、重视步行的多重益处

步行带来的综合效益包括社会、经济、环境和健康等层面。步行活动几乎不会产生碳排放,且有助于改善身体和心理健康,同时促进包容性和公平性。在交通领域,步行有利于缓解交通拥堵,比其他交通方式更加节约用地空间。在经济领域,步行能够带来经济效益,包括提升物业价值、促进本地商业等。在社会领域,步行还有助于创造更多的社区交往机会,提升社区归属感,促进社会凝聚力,减少孤独和隔离感。在创新领域,步行环境是创新场所的重要组成部分,偶遇有助于激发和传播创意。

3、战略目标的提出

《可持续悉尼2030–2050:愿景延续》报告中嵌入了打造步行友好环境的战略与行动计划,其十大战略方向中的第五条即“步行、骑行和公交之城”。在这一方向下,悉尼致力于到2050年让更多人选择步行,让步行成为当地短途出行最具吸引力和便利的选择。悉尼还提出了具体的量化目标:到2030年,每位居民能够在大约10分钟的步行范围内满足日常生活需求;到2050年,市中心工作的居民将有十分之九的人在出行时主要依赖公共交通、步行或骑行,其他地区的比例为三分之二。

4、响应多层次需求的战略框架

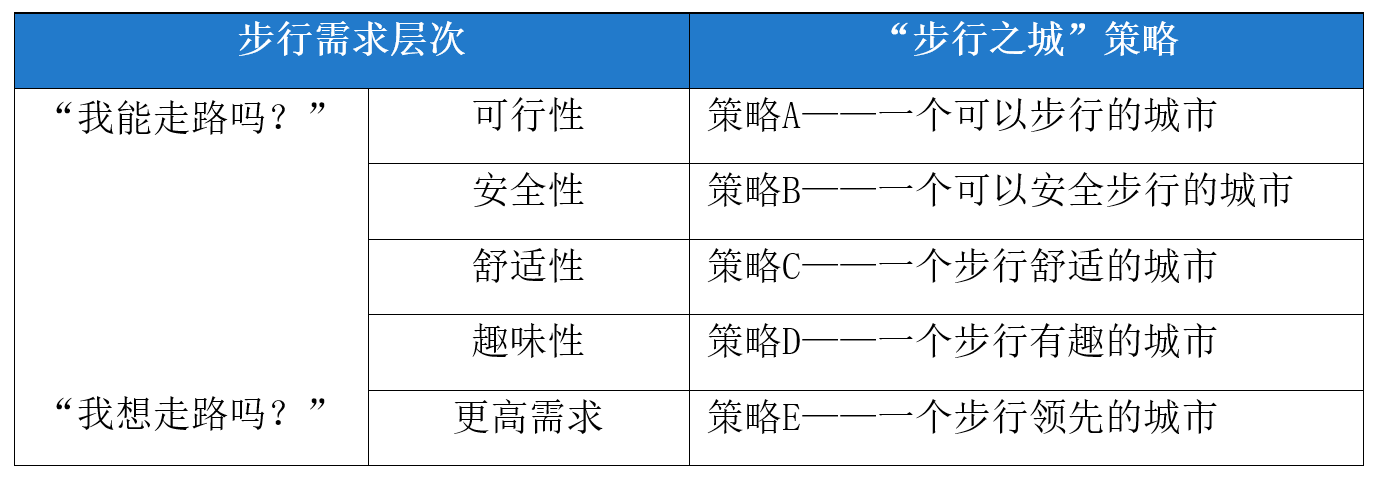

值得注意的是,悉尼基于步行者的多层次需求制定了战略响应框架。对于步行者来说,最初始的需求应当是获得能够满足步行的基本硬件条件,例如步行道的空间保障、步行路径的联通性等。致力于发展步行的城市应当避免步行者产生“我能步行吗?”之类的疑问。在此基础上,应当充分满足步行者的安全需求,营造能够保障安全步行的环境。在上述基本要求满足的基础上,进一步满足步行者对于舒适性的要求,满足步行者对于休息、防晒、防尘、资讯等方面的需求。更加高阶的需求是趣味性,即步行者能够在步行行为中获得乐趣,满足步行者对公共艺术、公共交往、娱乐休闲等方面的需求。“步行之城”应当尽可能激发居民的步行欲望,让更多的居民选择步行作为首选交通方式。悉尼“步行之城”策略与步行需求层次之间的联系关系如表1所示。

表1 步行需求层次与“步行之城”策略的联系

资料来源:根据《A City for Walking: Strategy and Action Plan – Continuing the Vision》等材料整理。

三、悉尼进一步打造步行友好环境的五大策略

悉尼基于步行需求层次制定了打造步行友好环境的五大策略,每个策略都制定了便于实施落地的基本原则。

1、一个可以步行的城市

该策略分为三个方面。一是,确保有足够的空间可以供行人步行。将道路空间分配时从机动车优先转为行人优先。增加支持步行的设施空间,例如长椅、垃圾箱、饮水器、树木等。此外,制定工程施工活动的指导规则,减少因施工活动对人行道时空使用范围的影响。二是,确保步行网络的通达性,增加街道交叉路口的密度,在交叉路口给予步行者优先权。优化信号灯设置,设置行人优先信号,减少步行者的等待时间。提升无障碍过街的保障能力,为所有过街设施配备路缘坡道,为轮椅或辅助步行设备使用者提供连续且无障碍的路径。三是,打造十分钟步行生活圈。鼓励土地空间资源的紧凑和混合利用,让居民的日常需求都能在步行范围内得到满足。

2、一个可以安全步行的城市

该策略分为四个方面。一是,降低机动车行驶速度。与新南威尔士州交通部门合作,推动在市中心、商业街、住宅以及托儿所、学校、大学和医疗机构周边实施30千米/小时的限速。按道路等级实施交通限速,主干道限速40千米/小时,次干路限速30千米/小时,支路限速10千米/小时。此外,通过缩窄车道、种植树木、设置抬升式人行横道以及其他交通减速措施营造更加安全的道路环境。二是,减少地面街道的交通量,管理居住区街道交通,改善步行体验。在市中心限制小汽车等机动车交通的使用,鼓励地铁等公共交通的发展,严格控制停车位数量。三是,让所有人在步行的时候感到安全。保持步行空间的清洁,确保有良好的照明,强化空间和设施维护。同时,与社区合作伙伴共同努力,维护街道空间的安全。四是,引导用路人严格遵守交通规则。重视推广优先保障行人需求的交通规则,进一步保障步行者的交通安全。

3、一个步行舒适的城市

该策略分为三个方面。一是,确保街道和公共空间绿色、舒适、宜人。实施绿色大道等重大项目来实现这一目标,确保绿化在本地区域内公平分布。在可能的情况下,重新分配道路空间,种植大树,提供阴凉和降温效果,改善步行环境体验。二是,确保步行者有休息、上厕所或者喝水的条件。在步行空间范围内设置上述设施,并保障一定的密度,方便步行者的使用。三是,减少道路交通的噪音和空气污染。最有效的方法是减少街道上的交通量,具体方法包括支持共享汽车项目、倡导更好的公共交通、建设高质量的自行车交通网络、鼓励电动车的使用等。

4、一个步行有趣的城市

该策略分为三个方面。一是,通过合理的建筑设计和功能布局,使街道变得更具吸引力。通过规划控制来创造街道的兴趣,无论是通过建筑和景观设计,还是通过建筑功能布局。此外,也可以利用公共艺术和植物来增加街道吸引力。二是,营造基于社区的邻里环境,鼓励人与街道互动。引入娱乐元素来鼓励步行,通过富有创意的设计,激发想象力并促使行人自发地与环境互动。此外,通过使用公共艺术激发步行者的惊喜与愉悦,鼓励利用公共空间讲述在地文化。三是,让社区更容易按照自己的意愿使用街道。通过简化流程,鼓励社区创新使用街道,使居民更容易获得批准以举办有兴趣的活动。

5、一个步行领先的城市

该策略致力于在打造步行友好环境方面保持领先地位,主要分为四个方面。一是,实施引领基于实证的步行规划。遵循开放数据原则和尊重个人隐私权的基础上,利用当地数据和证据来指导项目的选择和设计,同时进行评估,以衡量项目是否达到了预期的效果。二是,与其他地方政府和组织分享知识、技能、经验教训和数据。通过正式和非正式渠道与其他市政府和组织合作,推动对步行有利的积极改变。此外,与学术界和研究机构合作,为专业领域做出贡献。三是,在所有沟通中使用包容性、以人为本的语言,确保考虑步行者的多样性和不同需求。四是,通过有针对性的行为引导计划和宣传活动来鼓励更多的步行。

四、中国城市优化步行环境的启示

在中国,发展包括公共交通、自行车交通、步行交通等在内的绿色交通也几乎成为现阶段每个城市都会选择的策略方向。中国的大中城市普遍存在城区人口和建筑高度集聚的特点,城市交通压力普遍较高,因此选择发展大、中运量为主的公共交通是最直接且最有效的缓解交通压力的做法。相对而言,步行交通在当前的城市绿色交通规划中虽然都已经是必不可少的组成部分,但是其受重视的程度仍然有待进一步提升。在借鉴悉尼经验的基础上,结合中国城市实际情况,本文提出进一步优化中国城市步行环境的若干策略启示。

1、因地制宜划定步行交通优先引导范围

中国的城市数量多,不同城市规模等级相异,不同城市的空间形态也存在较大差异。此外,同一个城市内部的空间要素分布也不是均值的,中心城、近郊区、新城、远郊区的居住密度、就业岗位密度、建筑密度,乃至路网结构形态都存在显著差别。因此,在制定步行交通优先引导政策时,要充分考虑不同城市的特点,以及城市内部不同区域的特征,制定因地制宜的策略。总的来说,大中城市,现有交通压力较大的城市,适宜在中心城区采取较为严格的步行交通优先政策,采取较为严格的机动车限制政策。新城地区、郊区不宜盲目复制中心城的策略,需要综合交通压力、建成环境密度等因素合理制定步行和机动车交通协调发展的策略。

2、将行人优先的交通安全保障放在重要位置

在发展步行交通的策略中,要把行人的生命安全保障放在最重要的位置。相对于机动车等交通群体,步行者在用路人群体中是明显的弱势群体。在近年来的纽约、悉尼等城市的交通规划中,安全被放在非常重要的位置。纽约近年来提出了“零事故伤亡”的愿景,认为所有的交通事故都是可以避免的,通过道路硬件改造,交通管理改进等措施降低交通事故的发生。“人民至上、生命至上”是我国当前重要的发展理念。2022年,国务院安委会办公室印发《“十四五”全国道路交通安全规划》,将减少事故、保护生命放在至关重要的位置。在未来的交通规划中,中国城市需要进一步从硬件和软件两个层面入手,提升步行者的交通安全保障。

3、推动城市步行交通整张网络的无障碍化改造

步行用路人不仅仅包括健康的步行者,也包括行动不便(或者暂时不便),需要轮椅等设备辅助步行的群体。中国城市目前在公共空间领域几乎都开展了无障碍设施的建设。不少步行道都设置了盲道、坡道等设施。然而,由于建设、管理等主体的多样性等原因,存在局部路段、区域内步行网络实现无障碍覆盖,但是路段之间、区域之间存在大量的无障碍“断点”的现象。这导致城市无障碍步行交通网络存在明显的脆弱性。因此,中国城市未来要着力推动城市步行交通整体网络的无障碍“断点”普查,识别关键的薄弱地带,从无障碍视角推动步行交通网络的完善。

4、强化步行与骑行、公共交通网络的有机衔接

步行交通与骑行、公交、轨交等交通同属于绿色交通网络体系。由于体力等因素限制,步行交通不可能在所有场景中成为中国大中城市交通方式的首选。中国城市,尤其是大中城市,应当更加重视步行交通与骑行、公共交通网络的有机衔接。在步行与骑行交通的衔接方面,做好自行车停车设施、公共自行车借还点的合理布局规划,做好骑行者的服务设施的设置。在步行与公共交通网络的衔接方面,结合公交、地铁站点做好休息、饮水、充电等设施的布局,提升快速路、干路公交站点的可达性,推进地铁站点进出站口的步行交通便利化改造。

5、鼓励建筑底层空间与街道步行空间的融合发展

步行者的活动不仅仅局限于城市道路红线范围内。街道沿街建筑的底层(首层)往往会成为吸引步行者驻足的重要空间,成为增添步行空间多样性、趣味性、吸引力的重要载体。因此,在步行优先发展的城市或者区域范围内,建议鼓励建筑底层空间与街道步行空间的融合发展。鼓励多样化的商业零售、服务体验、文化娱乐、体育休闲等业态,以及部分社区公共服务设施入驻沿街建筑底层。鼓励部分建筑底层结合地块内部公共通道统筹布置,并实施24小时开放。在繁华的商业街区域,探索公共建筑二层和街区过街设施的统筹、贯通布局,打造立体化的步行交通体系。