神舟二十二号发射成功,一次太空应急救援的里程碑式突破

从神舟五号首次载人飞行到神舟二十二号应急发射,中国航天始终在挑战中前行。

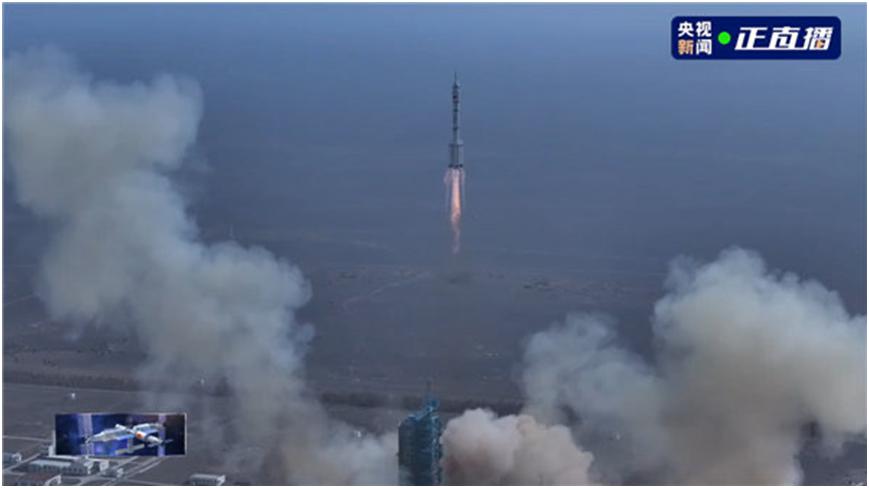

11 月 25 日 12 时 11 分,搭载神舟二十二号飞船的长征二号 F 遥二十二运载火箭,在酒泉卫星发射中心点成功发射,飞船顺利进入预定轨道后顺利完成状态设置,并实现了 3.5 小时快速交会对接,成功对接于空间站天和核心舱前向端口。

全球航天界都在关注这一次发射,因为这并非一次常规的航天发射,而是中国载人航天工程立项以来的首次应急发射任务。从任务背景到设计理念,从技术模式到战略意义,神舟二十二号都展现出诸多前所未有的突破,成为中国航天发展史上的重要坐标。

提前发射,应急补位

按照原定计划,神舟二十二号将在 2026 年发射。但一场太空突发风险,打乱了这个计划,让飞船紧急提前发射。此前,神舟二十号返回舱的舷窗遭遇太空微碎片撞击,出现细微裂纹。为安全起见,神舟二十号返回舱留在了空间站轨,而神舟二十号乘组,则乘坐神舟二十一号返回舱于 11 月 14 日返回地球。但为杜绝后续风险,中国载人航天工程办公室果断启动应急备份机制。

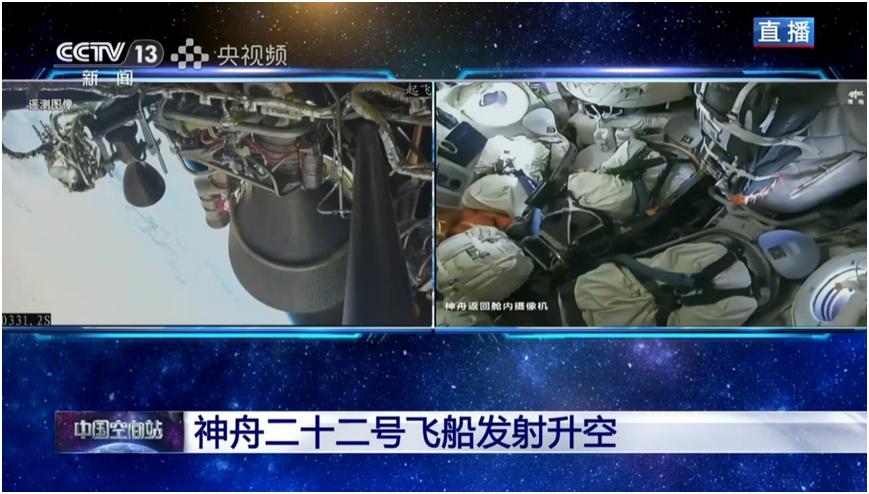

作为 " 发一备一 " 滚动备份模式下的关键飞船,神舟二十二号肩负着填补 " 返回运力空缺 " 的核心使命。它不仅要为在轨的神舟二十一号乘组提供应急撤离保障,还需搭载物资补给空间站,以 " 太空救生艇 + 补给船 " 的双重身份,彻底消除空间站 " 无船可回 " 的安全隐患。

在一个月内,从发射神舟二十一号,到接返神舟二十号乘组,再到发射神舟二十二号,连续三次重大任务,对中国航天工程人员来说,时间紧,任务重。

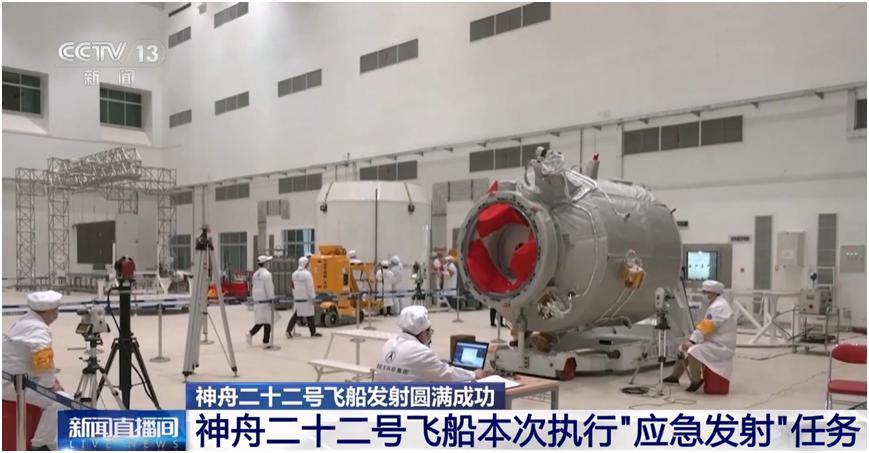

常规载人发射任务测试计划一般以天为单位进行安排,这次任务以小时为单位来安排工作。为了满足发射时间要求,在不降低测试覆盖性的情况下,对测试项目进行了精简,对部分测试流程进行了优化调整,实施精细化管理。

据悉,从待命状态接到应急指令,到完成发射准备仅用了 8.5 天,这一极速响应,彰显了中国航天对风险的零容忍态度。

三大创新打破航天传统

首先是无人模式的全新应用。神舟二十二号是时隔 14 年神舟飞船再次以无人状态发射,任务标识中首次去掉 " 载人 " 二字,新增的 "TGYJ1" 拼音缩写,被证实代表 " 天宫应急 1 号 "。无人化设计不仅降低了任务风险,还省去了航天员在轨交接的复杂流程,让应急响应效率大幅提升,也为后续太空应急救援任务提供了新的执行范式。

其次是 " 一船两用 " 的功能融合。传统航天任务中,载人飞船与货运飞船功能泾渭分明,而神舟二十二号彻底打破这一格局。它在保留应急救援核心功能的同时,最大化利用载货空间,搭载了 600 公斤航天食品、维修备件和实验耗材,实现了 " 救生 + 补给 " 的双重价值。这种设计既避免了单独部署应急飞船的资源浪费,又让空间站运营保障更具灵活性。

还有就是热备份机制的实战检验。神舟二十二号的快速发射,是中国航天热备份机制的首次实战落地。与冷备份不同,热备份飞船始终处于预激活待命状态,设备、燃料、发射流程均提前准备就绪,确保接到指令后能快速响应。此次任务中,从机制启动到成功发射的全流程衔接,验证了中国航天产品的高可靠性和团队的高效执行能力。

夯实空间站运营,提升航天话语权

安全至上是航天事业的核心准则,从中国载人航天工程 " 发一备一 " 的备份模式到对微裂纹的严谨处置,无不体现对航天员生命和任务安全的极致敬畏。

神舟二十二号的成功发射,标志着我国空间站安全保障体系进入成熟阶段。应急发射机制的实战化,让空间站面对太空碎片、设备故障等突发风险时更具韧性,也为后续空间站长期常态化运营奠定了坚实基础。同时," 一船两用 " 的创新模式,推动了载人航天任务从 " 单一功能 " 向 " 多元协同 " 的转型,实现了技术与成本的双重优化。

2024 年 6 月 5 日,搭载两名宇航员的波音星际客机接近国际空间站时,突发的氦气泄漏和推进器故障让整个任务急转直下。这场原定 8 天的太空之旅,演变成长达 270 天的星际漂流。最终故障飞船独自返航,宇航员被迫滞留国际空间站等待 9 个月后的 SpaceX 救援。

而中国航天员在神舟二十号返回前发现舷窗出现细微裂纹。面对这个被某些国家视为 " 可接受风险 " 的状况,中国选择启动 " 发一备一 " 终极预案:全新飞船即刻升空轮换,原飞船留轨检测。从风险识别到安全撤离,整个过程仅用 48 小时。

因此,此次任务让中国航天的应急救援技术获得全球关注。长期以来,太空应急救援技术被美俄等航天强国垄断,而中国通过自主创新,打造出低成本、高效率的应急救援体系,为其他国家开展空间站运营提供了可借鉴的 " 中国方案 ",进一步提升了中国在全球航天领域的话语权和影响力。

从神舟五号首次载人飞行到神舟二十二号应急发射,中国航天始终在挑战中前行。此次任务的成功,不仅是技术层面的突破,更是中国航天成熟度与责任担当的体现。未来,随着应急救援体系的不断完善,中国空间站必将成为更安全、更开放的太空合作平台,为人类探索宇宙的伟大事业,持续贡献中国智慧与中国力量。