界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 赵柏源

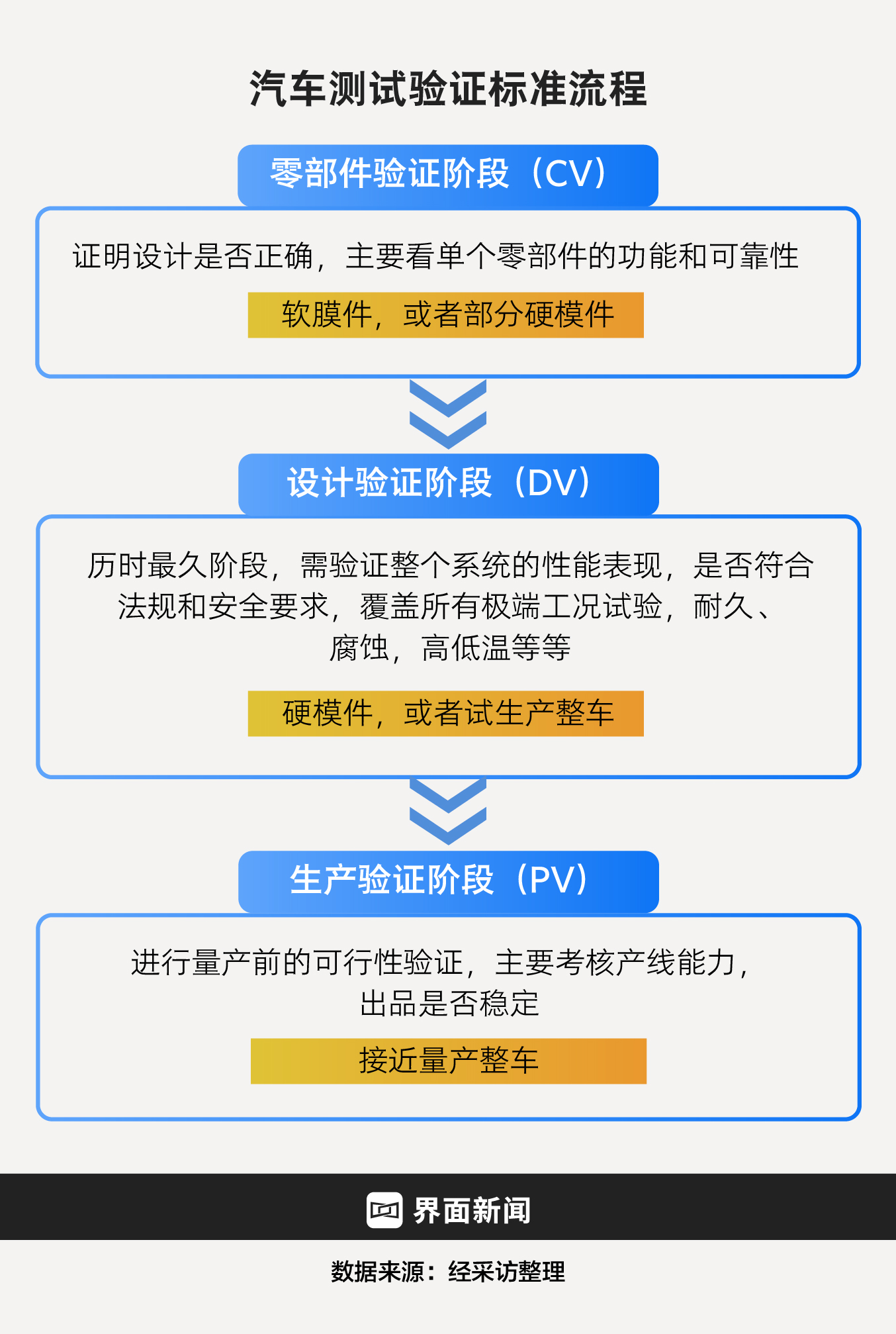

传统汽车公司正在被迫放弃恪守多年的开发准则。一位入行15年的合资公司工程师告诉界面新闻,过去他负责的安全测试环节要经历五轮严苛认证、“两冬两夏”的实测,最长开发周期达54个月,现在他们必须把周期压缩到24个月。

早期试制中必经的软模阶段已被省略,直接进入硬模开发,但仍保留了“一冬一夏”的实地测试。如果直接都采用环境舱,开发周期可以降低到12个月。

行业内卷竞争,让成本与安全之间的摩擦更加频繁。比如一个项目已经成功通过了300项试验,在成本管控的逻辑中,这些试验既然全部通过,那试验数量是否过多、能否精简?

中国新能源汽车产业的高速扩张,催生了一场罕见的技术井喷。商业竞争、资本驱动和技术乐观主义共同塑造了中国汽车产业的巨大成就。

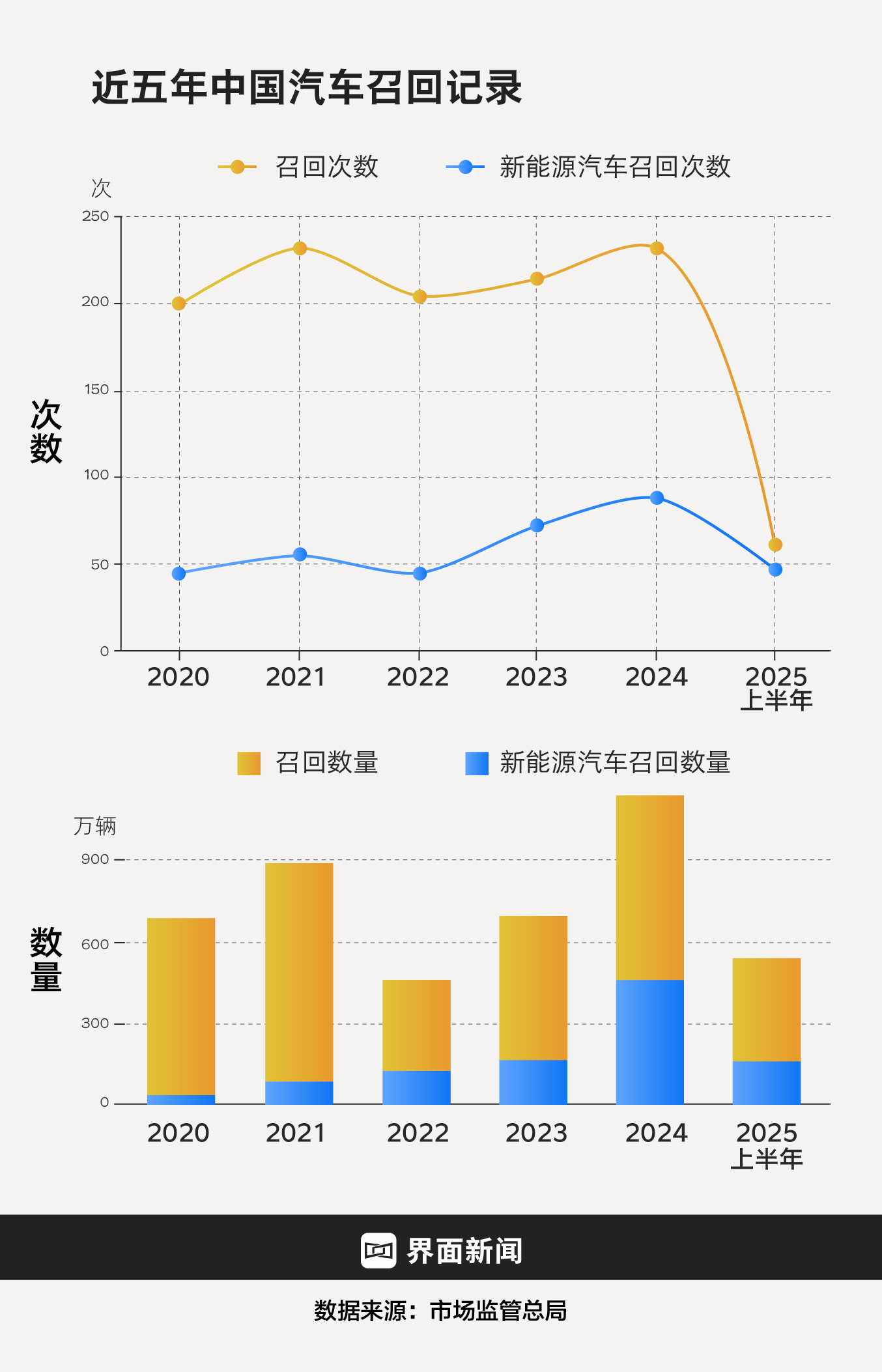

2025年,小米和理想两起交通事故引发社会舆论高度关注,也为技术无节制的狂欢按下暂停键。监管部门陆续出台政策规范新能源汽车行业发展,汽车公司回归安全叙事,消费者的购买决策也更为慎重。

一个关键问题变得更加清晰——中国新能源汽车行业是否拥有足够坚实的安全边界,来承载这场史无前例的技术跃迁?

产品开发速度为先

中国新车开发周期从燃油车时期的54个月压缩到24个月,部分企业更以18个月为目标。开发流程并行、仿真验证引入以及工程师人效的极致应用带来了效率红利,但也压缩了原本用于验证系统边界、暴露潜在缺陷的安全冗余。

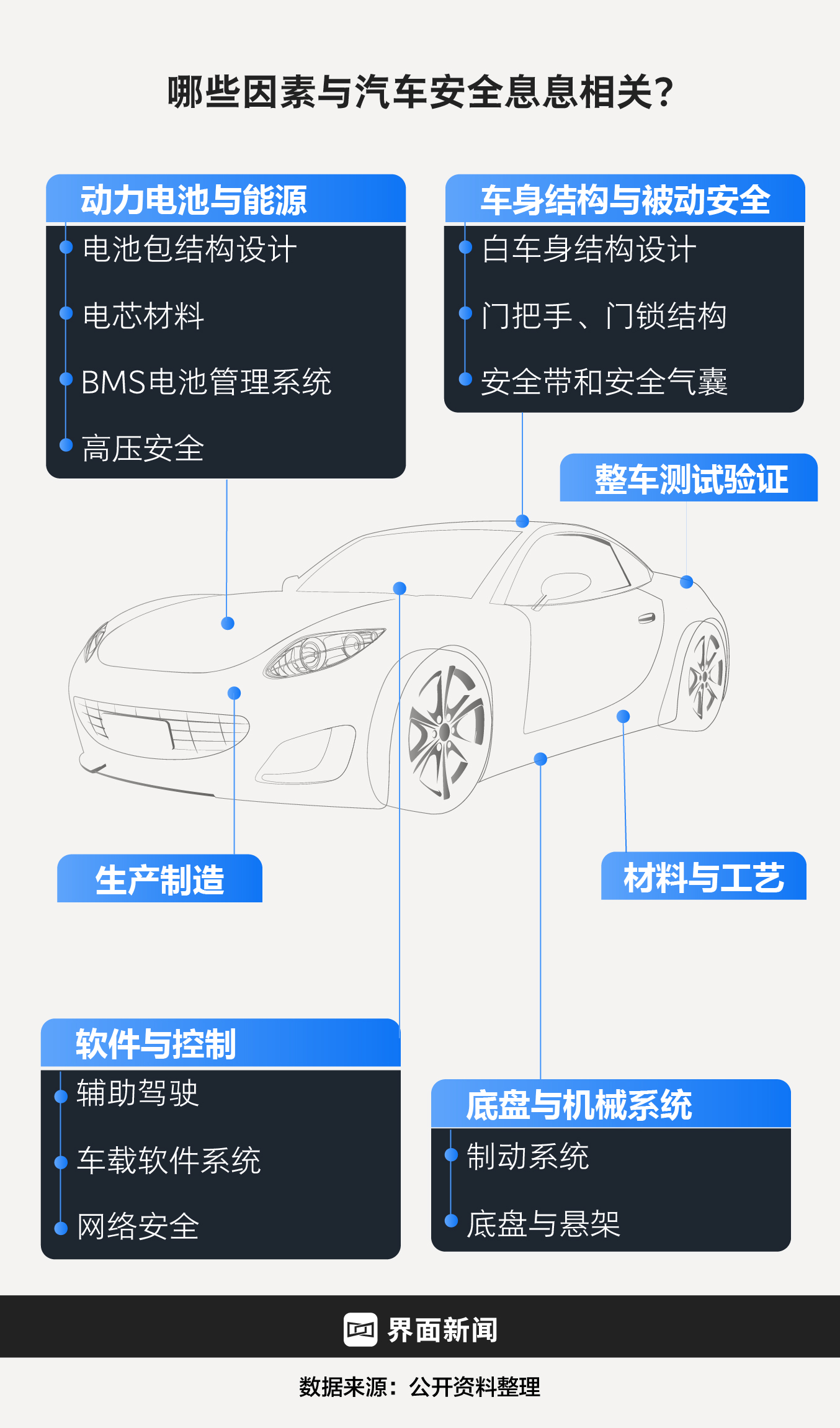

汽车测试是产品开发过程中最耗时的环节,涵盖整车、总成及各大系统以及零部件试验等数十个维度。各大汽车公司在此优化策略,加快整体开发进程。

智能电动汽车的复杂性已经打破过去建立的测试验证框架。行业对大量新技术尚未形成统一、成熟的测试标准,许多验证方法仍在实际应用中不断摸索,关键风险只有在长周期运行中才会显现。

罗兰贝格的一份报告称,中国汽车公司产品开发周期遥遥领先于其它区域,较欧洲同行快一倍。另据咨询公司艾睿铂的分析,中国国内电动汽车制造商的新车型从上市到升级或改款所用时间平均为1.3年,而外国品牌为4.2年。

国内汽车厂商坚称测试效率提升不以牺牲质量和安全为代价,但一位合资企业资深技术人员告诉界面新闻,由于研发节奏不断提速,部分公司会简化标准最严苛的零部件级试验。只要整车在加速耐久标准下运行后未出现明显异常,项目便迅速推进至下一阶段。

然而,腐蚀、紧固和密封等依赖时间累积才暴露风险的测试环节,很难在压缩周期下充分验证。理想汽车上个月针对纯电车型理想MEGA启动的大规模召回,是这场速度竞赛里教科书式警示案例。

超过1万辆2024款理想MEGA因冷却液防腐性能不足,极端情况下可引发热失控。此前,一辆理想MEGA在无碰撞前提下突发起火事故。

界面新闻获悉,这批被召回的理想MEGA所加注的冷却液,并非行业相对成熟的高电导率方案,而是为适应电动汽车高压平台逐步普及而采用的低电导率冷却液。理想汽车是首批量产应用的厂商,用于支持800V高压平台及其行业首发的5C超快充技术,帮助其树立纯电赛道技术领先形象。

一位参与过低电导率冷却液测试的研发人员接受界面新闻采访表示,低电导率冷却液的绝缘性更好,能够大幅降低因冷却液渗漏造成的电池爆燃风险,但同时增强了对金属管路和焊缝的腐蚀可能。这一腐蚀能力的变化在标准的测试流程中其实可以被识别。

该研发人员向界面新闻猜测,理想汽车可能直接采信了冷却液供应商的结论,没有进行进一步的测试验证。当时业内对其腐蚀特性变化的了解并不充分,直至更多厂商完成相关测试后,才形成较为普遍的认知,供应商也才有了完整的应对方案。

理特管理顾问有限公司合伙人桂灵峰接受界面新闻采访时表示,汽车公司在资本市场面临高曝光压力,率先搭载某项新技术可以帮助股价维稳。但新技术没有足够的市场与时间验证,如果超过质量底线,就会出现当前市面上的各种情况,甚至威胁生命安全。

这种对速度的追求在软件开发层面更为明显。智能电动汽车的一大特点是硬件先落地,软件可持续升级,这就给厂商推送尚未充分验证的版本提供了可能。

辅助驾驶系统软件是近些年的重灾区。辅助驾驶系统软件版本推送前,正常需要经过漫长的软件、硬件以及道路测试,但部分汽车公司为抢时机,会在功能测试不够充分时,将系统推送给用户,由用户在驾驶过程中搜集数据、完成迭代。

一位汽车公司辅助驾驶研发人员向界面新闻指出,未经完整验证测试的辅助驾驶软件不仅用户实际使用体验感不佳,需要进行频繁接管,更严重的是会因为过度信任造成安全事故。今年3月的小米汽车安徽铜陵事故即为典型例证。

国家监管层面加强对软件智能化升级的管理。今年4月,工信部强调生产企业必须充分开展组合驾驶辅助测试验证,不允许在正式上车前通过小批量用户率先体验的方式进行测试,频繁OTA的企业要接受重点审查。

一位在造车新势力负责OTA迭代的研发人员告诉界面新闻,此前汽车公司推送新版本软件仅需备案流程,现涉及核心参数变更的升级需审核数月。

摸索中的安全边界

当下技术迭代的速度已经超过国家制定的法定标准和行业共识形成的速度。在新兴技术被推向大众市场之前,汽车厂商只能在没有参考系的环境中摸索安全边界。

桂灵峰向界面新闻指出,诸如主动悬架的响应速度、激光雷达的视距、雨天行车的图像认知精度等颠覆性技术的应用领域,目前并无已知的参考系,企业所设想的安全冗余尚未形成行业共识。

没有形成统一的测试规范标准,每家企业的标准取决于各自的认知、能力与风险偏好。有企业人士向界面新闻反馈,公司会主动牵头推动国标的制定,但由于技术路径分化和利益不一致,为新技术快速匹配国标并非易事。

面对验证边界的不确定性,行业分成两套不同的体系。一套由传统跨国汽车公司主导,依托长期积累的经验体系;另一套由中国造车新势力推动,通过数字化工具、仿真平台和海量真实路况数据构建新的验证框架。

跨国企业拥有一套封闭而严苛的内部测试规范体系,这是其核心知识产权之一。任何涉及安全的工程变更,都必须逐级上报至全球安全委员会,几乎没有例外。这种流程缓慢却稳健,保障了品牌长期品质和安全的稳定性。

上述合资企业资深技术人员告诉界面新闻,这是跨国企业遭遇过严重品牌安全事件后形成的制度性约束,防止因人为短期冲动而牺牲安全。压缩开发周期挑战的是概率。减少试验样本,是把安全放在了不确定性上。

而中国造车新势力更依赖仿真和数字化工具,缩短验证周期和提高边界精度。一位造车新势力电驱工程师向界面新闻指出,现在技术可以通过真实路况数据,拟合出覆盖99.5%用户行为的测试路谱,使验证过程更贴近真实使用场景。

该工程师并不赞同将测试试验数量多少与安全高低挂钩。他认为,没有哪家企业保证能提供百分百可靠的产品,即使是有严苛标准体系的德系大厂也会有质量和安全问题。但一些微乎其微的安全概率差距背后,可能是数倍的成本差距。

“汽车公司负责人要对车型的商业成功负责,就必须综合考虑开发周期、产品竞争力以及物料成本。”

压缩到极限的成本

乐观者曾以为半年就能结束的汽车价格战已经转为一场长期消耗战。据乘联分会秘书长崔东树测算,2022年及之前,中国市场单车利润始终未低于过2万元,但这一数字此后持续下滑,到今年第一季度已降至1.3万元。

当利润被压缩到临界点,汽车公司被迫在严格的成本控制与必要的安全冗余之间抉择。在消费者不易察觉的领域,成本削减正在悄然进行。

以近些年兴起的气凝胶为例,这是一种用于电池包内的极佳隔热材料,通常被放置在电芯之间,可以防止热失控蔓延。一位动力电池研发人员向界面新闻透露,是否在每个电芯间都铺设气凝胶已引发争议。出于成本考虑,部分企业会放弃使用,或者仅在部分电芯间配置。

桂灵峰也告诉界面新闻,比如一些国内厂商已经将部分防腐涂层材料从长效防腐涂料替换为镀锌处理。这使得相关部件的使用寿命从理想的几十年降至15年左右,车辆使用后期才会显现潜在的生锈或脱漆等问题。

厂商敢于下调标准,部分原因在于中国消费者的换车周期普遍短于车辆的物理寿命,耐久性不再是主要决策依据。汽车制造商也正试图将汽车这一耐用消费品按快消品的逻辑定义。

汽车公司的采购策略也在改变。在盈利状况良好的时候,企业愿意投入精力对供应商严格审核,但现在价格成为更核心的评判导向。

一位合资汽车公司三电研发人员告诉界面新闻,在价格战初期,他们对比了一家自主头部品牌同级车型物料成本,其中差距最大的环节,是动力电池包关键位置使用的密封胶。“我们对密封胶要求是15年以上使用寿命条件下,维持密封所需的材料特性,为此使用了国际大厂的材料,但比该头部自主品牌使用的普通胶贵出60倍。”

桂灵峰同样指出,多家国内本土汽车公司已经解除了与全球头部供应商的强绑定关系,转而选择本土新兴供应商。缺乏车规级量产经验的企业因价格优势进入到汽车供应链。据他观察,坚持以全球最高标准管理全系整车集成和供应链体系的汽车公司已经不多了。

部分德系豪华汽车品牌仍会选择质量和安全标准更严格的国际供应商,以避免因短期利益而损害长期品牌形象。然而,国际车规级供应商的价格普遍高于本土供应商,长此以往,豪华品牌也会在竞争中丧失优势。

供应链端同样面临成本压力。界面新闻了解到,一些供应商已经缩减了前瞻研发、质量维护、工艺与材料工程等团队,仅保留基本的生产与销售人员。用更便宜的原材料替代成本更高的方案也成为供应链企业的普遍选择。

汽车企业正面临前所未有的压力。为争取市场先机,研发和验证周期被压缩到极限,新技术往往在行业标准尚未完全建立前就被推向市场。同时,价格战加剧了供应链成本压力,使得部分材料的耐久性和安全冗余受到影响。

技术创新始终是推动行业安全上限提升的根本动力。只是技术加速必须匹配制度与工程的承载力。明确的行业标准、透明的验证路径、以及商业压力下仍能维持的工程冗余,三者缺一不可。

汽车公司需要意识到,他们推出的产品不仅代表品牌身份,也承载着企业价值观。当技术的光芒散去,对生命与安全的敬畏才能获得长久选择与信任。