“一星差评”,余华出新书,为什么被骂

作者 | 戈色

编辑 | 青霆

余华迄今为止文学生涯的 " 最低作 " 诞生了。

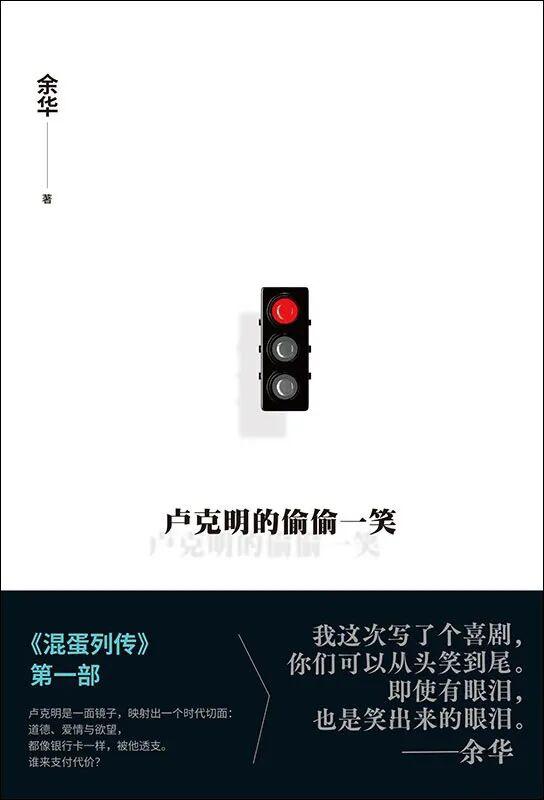

《卢克明的偷偷一笑》于年底出版,截至发稿,豆瓣评分 5.3 分。这是余华新的小说系列 " 混蛋列传 " 的第一部,不足 10 万字一本薄薄的小书,封面上写着余华的宣言:" 我这次写了个喜剧,你们可以从头笑到尾。即使有眼泪,也是笑出来的眼泪。"

《卢克明的偷偷一笑》豆瓣评分为 5.3 分

如果说余华近年来的人气使其与明星无异,那么一句饭圈俗语放诸作家身上这次竟然也惊人适配:黑红也是红。比起余华去年出版的新书《山谷微风》,这本 " 混蛋小说 " 的讨论度显然更高,但是引来的,大多是一星差评。

即便把女性描写的部分搁置(因为在这本新书里,这个部分已经无聊到实在没有什么可批评的价值),在其他层面,余华的表现仍然令人失望。

在这本新书里,卢克明的故事框架是被性这条主线架构起来的,他连蒙带骗地拐到一个良家妇女成了家,接下来的时间里,发家史与嫖娼史并行,公司的衰落与色情行业的被打击同时出现,转而包养情人之后,卢克明解决了一个又一个危机,终于在解决掉所有危机之后,回归家庭。

回归的标志,当然是他跟自己的 " 正牌夫人 " 重拾了性的愉悦,用书里的话来说,重新 " 团结一致 "。

余华在新书里如此反复、夸张、细致地描写一个混蛋的性事,其目的并不难揣摩,性的欲望隐喻着金钱的欲望,一个资本家的纵欲折射着一个狂飙突进的时代对物欲社会的渴望。利用小说人物的性来托起主旨,有一个更为通俗的例子,是六六编剧的小说《蜗居》。

小说设置清纯女生海藻爱上有权势的官员宋思明,他们 " 真心相爱 " 的基础,除了宋思明只手遮天的权力,还有一个重要原因是海藻在与宋思明的性事当中真正体会到了快乐。六六同样是用性欲来完成对物欲、权欲的借喻。

电视剧《蜗居》中的海藻和宋思明

借用那句 " 重要的是讲述神话的年代,而不是神话所讲述的年代 ",在文学世界,重要的也不是描写什么样的性,而是怎样描写性。正如书封上所说," 卢克明是一面镜子,映射出一个时代切面:道德、爱情与欲望,都像银行卡一样,被他透支 "。余华的写作意图昭然若揭,他想写出欲望社会里人的失控,但是他在这个主题上最终的完成度实在是令人大跌眼镜。

充满男味的女性描写已经是一个老生常谈的话题,余华在这本书做得不算好,反倒变本加厉,女性角色在其中几近一个个承受欲望的工具,毫无主体性可言,唯一称得上 " 主角 " 的女性蓝英,在结尾部分更是被写得单纯到愚蠢,只是为了点题。

在余华的《兄弟》下部里,他曾经想象过极尽癫狂极尽 " 下流 " 的 " 处美人大赛 ",在那里,类似于 " 干到你扶墙走 " 的语汇早已出现,与 " 透支 " 相近的暗语如 " 席卷了她四次 " 也存在,搁置那里的女性塑造暂且不论,那是一个非常精彩的、辛辣揭露社会现象的荒诞剧,造假、黑幕、权钱交易,搅在对 " 处女 " 的欲望里,腥酸恶臭,犀利无比。

而在这本新书里,余华的性描写失败其实并不是因为写得太多,而是写得太不精彩了。似乎只是为写性而写性,那个能托住 " 处美人大赛 " 的底缺席了,卢克明成了一个飘在空中的混蛋,他的混没有根基,也无法落在地上,只有频繁的性描写空洞地强调着:他是一个混蛋,他是一个混蛋。

《卢克明的偷偷一笑》封面

在对自己前作语法的借用当中,能隐隐感觉到余华的偷懒。这个感觉,在我读到 " 小姐扫共享单车 " 和 " 卢克明裁员 " 两个桥段时达到顶峰。

两个片段先后出现:" 打开滴滴软件,他叫到的车就在跟前。他没有注意自己的手机响了,他的注意力被几个走出来的夜总会小姐吸引过去,他以为她们会去点心店吃夜宵,可是她们向前走去,她们说说笑笑走向一排共享单车。" 接卢克明的司机说:" 很久没有看到她们叫车回家了。"

隔了一段,卢克明下了决定," 他盘算如何裁掉这六十四人,这是一笔不小的费用 "。为了省掉裁员补偿,他的解决办法源于在互联网上流传的段子:带员工嫖娼,再举报他们。

读到这里,我觉得非常失望。一个作家对经济下行的感知,竟然体现为对 " 小姐不打车 " 这种互联网段子的改写,就像在春晚上第一次听到小品演员说流行语和网络笑话。

余华 /《一直游到海水变蓝》剧照

对成名于上个时代的作家来说,在这个时代写作,最大的挑战是面对一个已经远离三维现实的世界。

余华生于 1960 年,跟他书里写的这个有滴滴、外卖、共享单车的时代,相差了半个世纪。总有人将余华的 " 晚节不保 " 与其年龄的增长和功成名就带来的安逸挂钩,尤其是近年来余华在网络上的超高流量,罪加一等地成为他不思进取的证据。《卢克明的偷偷一笑》的出版,更佐证了大家的恶感,我们接受一个作家的衰老和过时,尊重人不可能一生都有饱满创作力的客观事实,但拒绝这种随意涂抹也能被 " 重磅出版 " 的傲慢,如果创造不能被保证,希望他还有起码的判断力。

不过,回到《卢克明的偷偷一笑》这本书本身,它倒是让人想去谈谈另一个问题,我想这也是纯文学在当下最尴尬最要紧的事:如何呈现我们所有人都对其缺乏经验的数字现实。《卢克明的微微一笑》的真正失败,是当余华想描写 60 岁的他身处其中的真实生活,他的经验和感受都实际不够用了。

比起描述虚拟空间的故事,书写真实世界里存在的东西要相对容易。如果我们要描写一个人和另一个人如何实实在在地接触、对话、吃饭、睡觉,有几千年的文学遗产可供参考,然而我们的眼睛如何被屏幕捕捉,我们的人际关系如何被账号重置,我们的文娱生活如何被封闭在足不出户的距离,我们的思想如何被短视频千篇一律的背景解说声音接管,这些东西,出现的时间太短了,文学的 DNA 里,缺少这段属于互联网的基因。

不必要求一个作家非得要那样 " 跟上时代 ",因为要亦步亦趋地跟上时髦,不是文学的任务。决定一个作品是否有价值的标准,是它观察人性的深度而不是与时代保持一致的速度。但是如果一个功成名就的作家显示出描写当下的野心,人们有理由期望他能是那个开拓者。

余华是先锋作家的代表人物,如今却在面对一个可能他理解不了、也无力理解的时代时,流露出无可奈何和力不从心的笔力。

余华

恰好,年底刘震云也出了一本新书《咸的玩笑》。这本书远比余华那本更长,描摹当下时代的心力也就铺张得更广。他这样写一个在网上 " 骂人 " 的大 V:" 我就是个修鞋的,平日没人理我;谁知一成了‘赤脚大仙’,网上是另一番天地;平日我说话不占地方,钉鞋得看人的脸色;到了网上,可以谁都不怕,想骂谁骂谁,特别是骂些社会地位比我高的,比我横的,比我有钱的 …… 谁知我一骂,网友就跟着我骂,一呼百应,我有了一百多万的粉丝;一个钉鞋的,成了皇上,手里拿着令旗,你指向哪里,百万人就打向哪里,这感觉你知道吗?"

尽管刘震云一直被认为是相对通俗一些的作家,他在写网络世界的时候,也没有放弃描摹人性。屏幕上的故事,以一种真实存在的 " 人格分裂 ",得到了我们心有戚戚的感知。

我又想起另一位年轻女作家张怡微的作品,她那本 2022 年出版的小说集《四合如意》里,有多篇作品都在讲述直播、微信、视频电话建构起来的都市生活和男女心态。在同名短篇小说里,开头是这样写的:" 修缮大功告成的那一日,房东太太递给盛明手机,笑意盈盈,让他帮忙拍一条视频,展示一下他们夫妻斥巨资装潢的居所焕然一新的面貌。而后,房东太太好将这段视频传回福建老家,分享给谁谁谁谁,隔壁村的谁谁谁谁,常年嫉妒她、经年累月说她坏话的谁谁谁谁。于是,那几兆高清的、摇晃的、未带滤镜的视频很快就占据了房东太太和盛明的手机容量。"

用一个媒介写出另一个媒介是非常困难的,张怡微的处理就很巧妙,她写那些视频被反复转发,用了一个细节是 " 占据手机容量 ",急于炫耀的喋喋不休,就被转写为存储容量带来的焦虑感受。

再看张怡微写一个人物与另一个人物的疏离:" 微信刚出现的时候,麦琪加我,我毫不犹豫地通过了。但我们依然久久没有话说。活跃在微信朋友圈的麦琪,明艳夺目,她好像艺人,一直在演出。又仿佛从来没有正经工作,她并不在舞台中央。她依然没有出国,也没有嫁给外国人。关于这一切,我连‘赞’都很少寄出。"

一个面对屏幕若有所思的形象跃然纸上,而那种在屏幕里观赏他人生活却感到距离难以弥合的感受,则是这个时代人们最常见的心理活动。

这些写作可能都不是那么 " 经典 ",比起乡土文学里那些漫天大雪、黄土高原,大概是太不 " 经典 " 了。但是我们需要它们,这些极为当下的观察向心里的池水扔下一小粒赛博时代的石子,可能要比那些令人困惑的旧审美旧叙事,离文学真正的使命更近。

资深作家被斥为 " 老登 ",他们写不好男人的欲望和女人的处境,跟他们难以描摹一个真正当下和现实的虚拟时代,其实是一回事。女性主义思潮带来的全社会的思想变革,跟滴滴、外卖、共享单车一样,是这个社会真实存在的东西,而不是只存在于互联网的段子。