上海重点保护野生动物名录时隔32年首次调整,新增家燕、黄鼬等

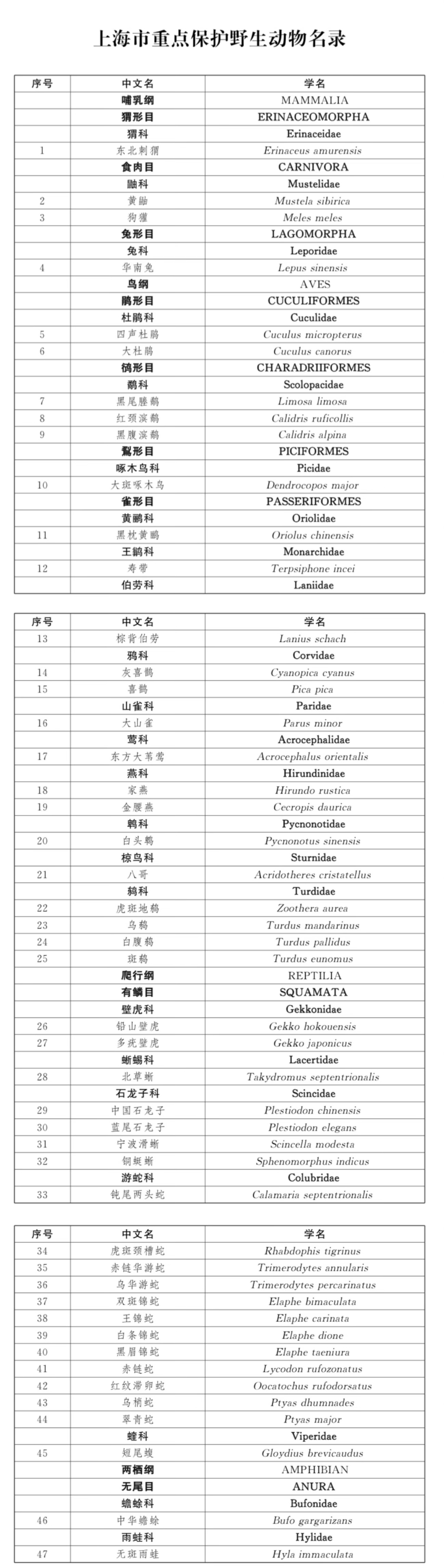

9月5日,上海公布新的《上海市重点保护野生动物名录》(沪府发〔2025〕4号)。时隔32年,上海首次调整重点保护野生动物名录,新旧名录有什么区别?

地方重点保护野生动物,是指国家重点保护野生动物以外,由省、自治区、直辖市重点保护的野生动物。

上海市林业局(上海市绿化市容局)介绍,对比1993年的名录,此次2025版名录共删除物种19种,新增物种20种,更正物种信息2种。新名录共有野生动物47种(旧名录共46种),包括兽类4种,鸟类21种,爬行类20种,两栖类2种。黄鼬、狗獾、华南兔、大杜鹃、大斑啄木鸟、家燕、金腰燕、铅山壁虎、钝尾两头蛇等均为新增物种。

部分新增物种照片,薄顺奇拍摄。上海市林业局 图

澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者注意到,2024年8月,上海市林业局就新名录公开征求意见时,曾发布调整说明。

关于删除物种,得益于生态环境的改善和有效的保护措施,一些种群稳定、数量较大或本地受胁程度较低、无需重点关注的物种将从原名录予以删除,如短翅树莺、黑斑蛙、金线蛙、泽蛙、饰纹姬蛙;根据多年资源调查和监测结果,上海非其主要分布区或十分罕见的游荡者予以删除,如赤翡翠、灰头绿啄木鸟、日本林蛙;经长期调研后确认无自然分布的物种予以删除,如沼蛙、斑腿泛树蛙、黑脊蛇、黑头剑蛇、花背蟾蜍、大泛树蛙、中国雨蛙。

关于新增物种,因城市建设快速发展造成栖息地丧失而导致种群数量急剧下降,或长期受人为猎杀威胁的物种将新增进名录,进而采取更有力的保护措施,如黄鼬、狗獾、华南兔、虎斑地鸫、白腹鸫、斑鸫、北草蜥、中国石龙子、宁波滑蜥、铜蜓蜥;因多次达到全球种群数量1%标准,并在长三角一体化中协同保护需求,有必要予以强化保护的物种将新增进名录,如黑尾塍鹬、红颈滨鹬、黑腹滨鹬;还有一些具地方特色,有重要的生态系统功能,可指示上海芦苇湿地、农林生境、低山丘陵等典型生境的代表性物种将新增进名录,如大杜鹃、大斑啄木鸟、东方大苇莺、家燕、金腰燕、铅山壁虎;同时,近年资源调查监测中,新近发现的具有稳定种群的新记录物种也将新增进名录,如钝尾两头蛇。

另外,根据管理需求和科学分类调整部分物种。原名录中升入国家重点保护范围的,如豹猫、震旦鸦雀、青环海蛇等予以删除;经专家组评估,兽类中的猪獾在上海市并无分布,过去发现的活动痕迹应是错将狗獾鉴定为猪獾导致,故将猪獾予以删除;此外,根据最新科学分类成果,“红点锦蛇”物种中文名改为“红纹滞卵蛇”,赤链蛇的拉丁学名发生了变更。

调整说明中提到,名录调整有三项基本原则:首先,着重关注本地长期稳定生存的原生物种。名录仅限于上海市有自然分布的陆生野生脊椎动物(含分布区自然扩张的新记录物种),不包括偶然出现的游荡者、外来物种或在近三十年野外调查监测中长期未发现记录的物种。

其次,保护优先,重点考虑物种的受胁程度。以上海市历年野生动物资源调查评估结果为依据,结合相关文献、IUCN 红色名录及 CITES 附录级别、水鸟物种是否达到占全球种群数量1%以上的标准、人为利用压力、栖息地破坏程度等因素,将受胁程度较高、急需开展优先保护措施且未列入国家重点保护范围的物种纳入名录。

此外,兼顾考虑物种的重要性及协同保护需求。结合周边省市保护情况,对具有地方特色的标志性物种和特定生境的代表性物种、具有重要生态系统功能的物种或在长三角一体化中有必要进行协同保护的重要物种予以强化保护,纳入名录。

根据多年的调查监测及史料记载,截至2022年,上海地区共记录到两栖类2目7科15种,爬行类3目13科36种,鸟类22目79科518种,兽类9目19科46种。

列入名录意味着什么?上海市林业局表示,列入该名录的物种,受到《中华人民共和国野生动物保护法》《上海市野生动物保护条例》的法律保护:

1.禁止食用地方重点保护野生动物。

2.人工繁育地方重点保护野生动物的,须向区野生动物保护主管部门备案。

3.猎捕地方重点保护野生动物的,应当取得狩猎证,并服从猎捕量限额管理。

4.出售、利用地方重点保护野生动物及其制品的,应当提供狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明。运输、携带、寄递地方重点保护野生动物,应当持有狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明或者专用标识,还应当依照《中华人民共和国动物防疫法》的规定附有检疫证明。

上海市林业局称,该名录在依法强化保护、打击乱捕滥猎与非法交易、提高公众保护意识方面起到重要作用。

上海市重点保护野生动物名录(2025版)。上海市林业局 图