话剧《四世同堂》:家族、民族命运在舞台铺展

8月7日至8月10日,由中国国家话剧院出品、演出,老舍先生同名经典改编、田沁鑫执导的话剧《四世同堂》在北京天桥艺术中心大剧场上演。

《四世同堂》鸿篇巨制凝练在舞台上,剧作沿袭着小说文本《惶惑》《偷生》和《饥荒》三部曲的结构,剧情以祁老太爷坚守四世同堂理想、操办八十寿宴为主线,在民族存亡的危难时刻,串联起胡同居民面对家国命运与个人前途的迥异抉择,展现着众生百态。

卡司阵容上,中国国家话剧院集结了老中青三代演员,尝试在舞台上勾勒出老北平胡同里的市井群像。中国国家话剧院演员刘威、侯岩松参演,与他们同台献艺的,还有徐卫、赵芮、刘喆、姬晨牧、江佳奇、杨晨等剧院中青年演员。在他们的演绎中,祁家、冠家、钱家等各色人物的命运浮沉与悲欢离合在舞台上徐徐铺开。

《四世同堂》小说始于祈老爷子的自白,他的人生理念就是:“逢节他要过节,遇年他要祭祖,他是个安分守己的公民,只求消消停停地过着不至于愁吃愁穿的日子。”

而话剧需要首先在舞台上展现一个故事发生的场所,剧作伊始,钟鸣幕启,长衫说书人登台,顷刻间将观众引入半个世纪前小羊圈胡同的沧桑岁月,熟悉的胡同光影重现剧场,在舞美呈现上,祁家、冠家、钱家三家宅院以立体折叠结构呈现,活动山墙自如切换着胡同、庭院及室内空间。

舞台中心呈现小羊圈胡同的“葫芦肚”结构:左侧为汉奸冠家(门联“旭日临门早,春风及第先”),右侧为传统家族祁家(门联“忠厚传家久,诗书继世长”),中间为文人钱家(门联“松菊陶潜宅,诗书孟子邻”),三家门楼样式各异,暗喻其文化立场。

观众在这流动布景中,可宏观鸟瞰,亦可微观跟随演员“穿堂入室”。这些可移动的墙面不仅是布景,也是情节推进的齿轮,例如汉奸冠晓荷被活埋时,墙面急速闭合,象征其作茧自缚,而人物推墙的动作本身,也暗合老舍对“打破封闭传统”的呼唤。

在排演《四世同堂》时,田沁鑫拒绝依赖单一明星,坚持由老中青三代演员共同构建胡同“市井生态”,她介绍,所有参演的演员需要深入理解角色文化背景,例如祁瑞宣的文人彷徨需兼具书卷气与挣扎感。而在舞台上,角色的表演也要尽量展现他们的内心世界,如汉奸角色通过夸张肢体语言揭露其投机心理;钱诗人从隐士到战士的转变,也用缓慢的肢体语言变化暗示精神觉醒。

这些角色也给观众留下深刻的印象,一则剧评写道:“老舍幽默、质朴的文字下是那个时代的痛楚。……很多形象都让人印象深刻,比如气场独树一帜的冠所长、铮铮傲骨的四爷爷和小崔、抗争者钱爷爷、隐忍的韵梅、有情又清醒的桐芳,还有一群死不悔改的汉奸们。”

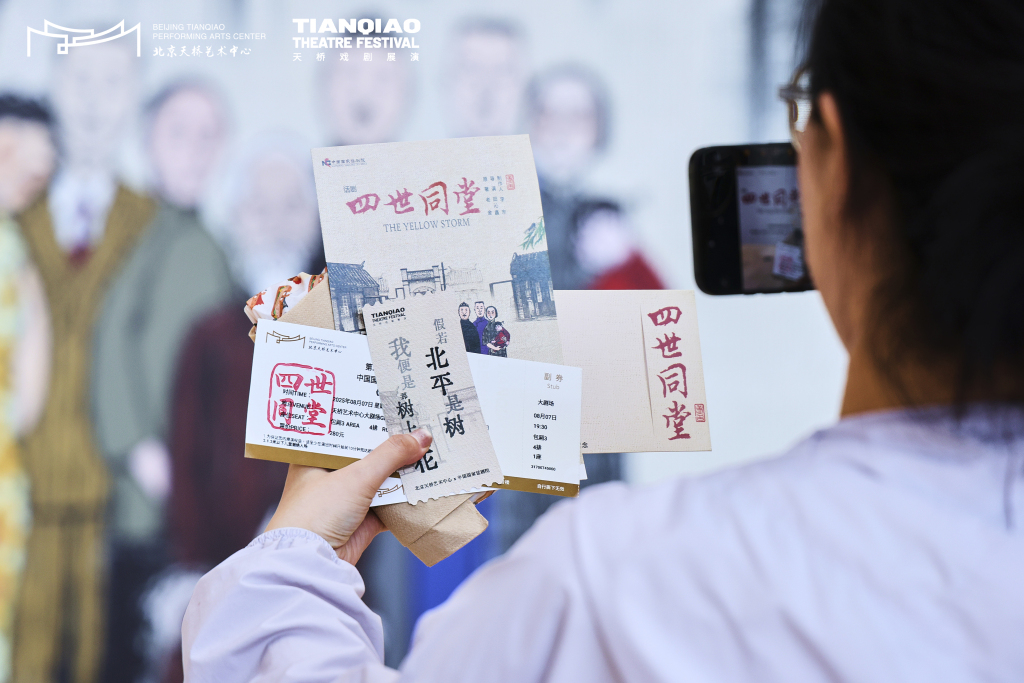

《四世同堂》自2010年首演至今,十五年历程,七十余城巡演,演出近四百场。澎湃新闻记者在现场看到,演出开场前,天桥艺术中心前厅已是人潮涌动。众多观众在《四世同堂》主题背景前驻足留影,领取限量纪念票根与纪念票夹的队伍蜿蜒成行。

导演田沁鑫指出,剧中“四世同堂”结构的崩塌,隐喻传统家族观在危机中的局限性,而普通人的觉醒(如韵梅从主妇到家庭支柱的成长)则传递“平民英雄主义”,对当代观众具有启示意义,田沁鑫说:“以打造平民史诗的方式做《四世同堂》,致敬的是老舍先生在民族文化上的坚持。”