从“南国”到“全球”,一场“始于书页”的开放实验

8 月 15 日至 19 日,2025 南国书香节即将拉开大幕。

本届南国书香节以" 书香湾区 阅见世界 共享未来 "为年度主题,线上线下深度融合、全省各级联动同期举办,这场集国际化、科技化、年轻化于一体的书香盛宴正蓄势待发。书香节活动总表新鲜出炉 >>

" 立足湾区,辐射全国,链接世界 " 一直是南国书香节恪守的宗旨。今年,南国书香节专门设置 " 阅 · 世界 " 国际文化展厅,通过 " 空间再造、科技赋能、文明对话 " 三个维度,构建出版贸易的全球知识共享生态。

这也意味着,南国书香节即将实现从区域性活动到国际性盛会的升级,向国际书展迈出重要一步。这场阅读嘉年华的国际化,体现在哪些方面?它为何能成为中外文明互鉴的重要平台?

为此,南方 + 记者进行了一场汇集书香节主办方、国外策展人和作家的圆桌对话,探讨南国书香节的国际化发展之路。

对话嘉宾

◎南国书香节组委会办公室综合组组长、广东新华发行集团书香文化传播有限公司总经理 宋禹

◎马来西亚策展人、媒体人 庄家源

◎越南翻译家、出版家 阮丽芝

◎新加坡诗人、散文家 周德成

谈 " 敞开大门 "

早有开放基因,并在持续探索

南方 +:南国书香节能实现从区域性活动到国际性盛会的升级,您认为关键支撑是什么?它自身有哪些国际化传统?

宋禹:南国书香节的国际化升级,可以说是厚积薄发、水到渠成的结果。

一方面有其深厚的历史积淀,自 1993 年创办以来,书香节就呈现出开放的基因。从率先展销港台图书,到 2012 年起设立港澳台文化主题馆,再到 2014 年设立马来西亚馆,2019 年加大力度引入德国、西班牙、法国等国际主题馆,我们一直在探索国际化办展的路径。32 年来,它已根植于岭南文化沃土,成长为广东推动全民阅读、提升文化软实力的重要品牌。

另一方面,当前的升级更得益于国家开放发展的时代机遇和粤港澳大湾区建设的战略背景。大湾区作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,具有 " 同源文脉、多元融合 " 的独特优势,可谓中西文化交汇的枢纽。同时,中国巨大的读者市场和蓬勃发展的出版业,对国际出版界具有强大的吸引力。本届书香节正是顺应国家文化 " 走出去 " 战略和大湾区发展需求,在原有历史的基础上所进行的一次全面提质升级。

南国书香节组委会办公室综合组组长、广东新华发行集团书香文化传播有限公司总经理宋禹。受访者供图

南方 +:与法兰克福书展、巴黎图书节等国际知名书展相比,您认为南国书香节在国际化路径上有哪些独特的亮点?

宋禹:我们更注重立足本土,服务国家发展大局,同时展现湾区特色,这使得南国书香节的国际化路径别具一格。

南国书香节不仅展销图书,更是思想引领和文化建设的平台。例如,我们今年将在主会场设立 " 中国式现代化道路 " 主题展区,系统展示相关理论著作与实践案例;设置 " 百千万工程 " 摄影展和创新融创展区,生动呈现广东乡村振兴和科技应用的鲜活实践。

另外一大亮点是 " 文化 +" 的深度融合。南国书香节突破了传统书展的边界,将图书与科技、文创、非遗、美食、艺术表演等多元业态深度融合。这种 " 复合型 " 文化嘉年华的业态,不仅向广大读者提供了更为丰富、立体的文化体验,也更能体现中华文化的博大精深和当代活力。

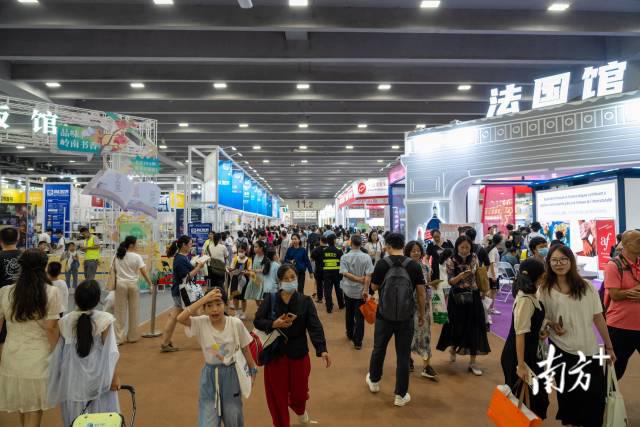

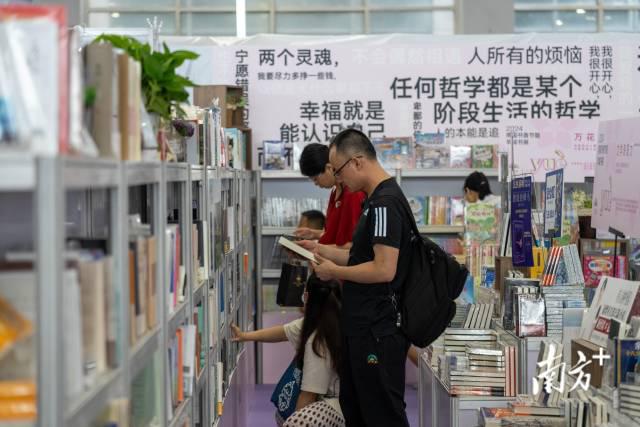

2024 年南国书香节广州主会场。南方 + 记者 姚志豪 摄

南方 +:2025 南国书香节提出通过 " 空间再造、科技赋能、文明对话 " 来构建全球知识共享生态。能否请您具体阐述一下这三个维度的内涵?

宋禹: 这三个维度是我们推动书香节升级、服务国际化的核心路径。

首先是 " 空间再造 "。在物理空间的优化上,我们全新升级了书香节的视觉形象和导视系统,采用中英双语设计,营造更开放包容的国际化氛围。此外,我们科学规划了 " 阅 · 世界 "" 阅 · 未来 "" 阅 · 生活 " 及 " 阅 · 广州 " 四大主题展厅,让功能分区更加清晰。在功能空间的拓展上,我们特别设立了 " 国际版贸交流区 ",为中外版权合作提供专业平台,还在少儿馆开设了 "AI 阅读与创作体验专区 ",在 " 渡渡潮活馆 " 打造了融合传统与潮流的文创矩阵。

其次是 " 科技赋能 "。这指的是我们积极拥抱新技术,以此提升阅读体验、优化服务和拓展可能性。比如,在数字科技馆里,我们集中展示了 AI 如何驱动出版、教育、文旅的深度融合;在 " 科技重塑世界出版新生态 " 论坛现场,我们将邀请全球出版业领袖探讨 AI 等前沿技术与出版的融合。这些实践都在探索,科技如何为阅读生态的升级提供新动能。

最后是 " 文明对话 "。这是书香节的灵魂,我们努力搭建多层次、多维度的交流平台,通过国际文化展厅引进世界优秀文化成果,还通过名家活动促进创作者与读者的思想碰撞。我们还积极推动 " 粤版图书走出去 ",在国际版贸区组织签约仪式,展出金庸作品的多语种版本等,向世界传播中华优秀文化和当代中国发展理念。这种 " 引进来 " 和 " 走出去 " 的双向互动,正是文明交流互鉴的生动实践。

谈 " 文明对话 "

多元文化汇聚,碰撞更多可能

南方 +:2025 南国书香节提质升级,向国际化迈出了坚实一步,专门打造了国际文化展厅。在筹备过程中,有哪些新的观察和发现?在展区规划和活动设计上,主要有哪些创新举措?

宋禹:本届书香节的国际化探索,确实给我们带来不少新的观察。一个突出的感受是,书香节作为文化平台的吸引力和聚合效应正在显著增强。

我们注意到,国际出版机构和创作者参与粤港澳大湾区文化展示窗口的意愿十分强烈,他们更多地将书香节视为呈现多元文化展品、进行深度文化交流的平台,而不仅仅是图书销售的渠道。

例如,本届主会场专门设置了 " 阅 · 世界 " 国际文化展厅,规模为历届之最,汇聚了来自 23 个国家和地区的出版成果,包括企鹅兰登、麦克米伦、日本小学馆等国际知名出版社的约 2 万种原版图书。

马来西亚策展人、媒体人、出版人庄家源。受访者供图

庄家源:能够参加南国书香节,我感到很荣幸。这次我们创新性地策划了一个展览—— "100 本书里的马来西亚 ",在此之前,并没有一个这么正式的展览来梳理马来西亚的中文图书出版历史。

如何在一个国际化的场域把它们展示出来,我们进行了多轮讨论。这些作品有的出自马华文学的奠基者,描绘迁徙、语言与时代的流变,也有许多当代写作者,试图用细腻的书写回应当下的社会现实。读者可以沿着这一百部作品的路线图,饱览文学、历史与地方的多重风景,看到华文世界里的新的叙述方式,从而更了解马来西亚。

我们很欣喜地看到,马来西亚的中文出版影响力正在持续扩大,累积起一种文化的能量。在南国书香节用 100 本书来梳理马来西亚近年来的出版成果,可以让所有在这片土地上从事写作、学术研究等的创作者的视角得到新的延伸。

我为此感到非常兴奋,希望国内的同胞能够更多地去了解华人在另外一个国度是如何生活的,去看看马来西亚的作家如何在跨族群、跨语言的过程中,用中文塑造出书本里的多元世界。

越南翻译家、出版家阮丽芝。受访者供图

阮丽芝:我们将带来展览 " 中国文学在越南 "。展览不仅展示了近十年被译介到越南的具有代表性的中国文学作品,更深入地讨论了中国文学进入越南的历史源流,如何持续影响着越南的文学界乃至整个越南社会。

我觉得这是一个很好的机会,向更多的读者展示越南的文化艺术。许多人提到越南,总会想到咖啡和榴莲,其实我们也有很悠久的历史,这些精神文明方面的内容,才是最值得展示的。希望粤港澳的读者到时来越南国家馆看看。

新加坡诗人、散文家周德成。受访者供图

周德成:我将带来一场讲座 " 周德成说新加坡的情诗——爱与 AI 之我写爱情 · 爱情写我 "。

七夕节快到了,诗歌似乎很遥远,但大家对于爱情诗还是存在特定的想象。去年我和几位新加坡诗人举办了一场音乐会,歌曲由 AI 和真人创作而成。AI 刚好是 " 爱 " 的谐音,我认为这个课题很有意思,或许能实现雅俗共赏。在南国书香节现场,我会向读者介绍一些我自己写的和经典的新加坡爱情诗。

谈 " 本土化与国际化 "

将书香节变成联结中外的 " 桥梁 "

南方 +:在推动国际化发展的过程中,如何平衡好国际内容引进与本土文化特色的呈现?

宋禹:国际化与本土化不是对立的。像今年的广东馆、港澳台馆(包括香港的出版印刷与流行文化展、澳门的申遗主题展、台湾的中华传统专区)以及 " 百千万工程 " 展等,都浓墨重彩地展现着岭南文化和国家发展的成就。

同时,我们在国际内容中融入中国视角,在本土展示中引入国际元素,例如邀请国际名家探讨中国主题,在文创设计中将传统文化与国际潮流相结合,并运用科技手段创新性地传播本土文化(如 AI 复原陈皮技艺)。年度主题 " 书香湾区 阅见世界 共享未来 " 本身也寓意着立足湾区、面向世界、共创未来的平衡发展观。

2024 年南国书香节广州主会场。南方 + 记者 姚志豪 摄

南方 +:书香节的国际化升级,您认为将为粤港澳大湾区的出版和文化产业带来哪些切实的利好?在推动两国版权合作方面,有哪些好的经验与建议?

宋禹:国际化升级对大湾区出版业的利好是多方面的——它为大湾区出版机构(如广东馆、港澳台馆的参展单位)提供了最高规格的集中展示平台和品牌推广机遇,例如 " 国际版贸交流区 " 及配套活动是粤版乃至华文精品版权 " 走出去 " 的高效通道,吸引了众多国际出版商关注大湾区内容,为未来的联合出版、项目合作创造了宝贵机遇。还有高规格的国际论坛和顶尖机构参展,也为大湾区出版人提供了学习国际经验、把握前沿趋势的窗口。

阮丽芝:我这次会和杜光俊煌、武世龙两位作家在现场做图书分享活动。去年,他们的作品《白云生处有人家》《河内人旧时饮食杂记》已经在中国出版。

我们和广东、广西的出版集团都有紧密的合作,我们正在研究引进广东教育出版社、广东科技出版社的书籍,同时也希望将越南的儿童文学作品推荐给广东的出版社。另外,今年 10 月,我们还会邀请作家刘震云到越南进行文学分享。

我在越南胡志明市成立了越南—中国文学读者俱乐部,受到了很多越南读者的关注。俱乐部把喜欢中国文学的读者聚集在一起。我们曾邀请作家东西、越南知名作家与俱乐部成员进行线上交流,分享对文学作品的感受,反响特别好。

近年来,越南出版了不少中国作品,经典的、现代的都有不少,希望接下来,越南能够有更多的作品在中国出版,中越两国的作家拥有更密切的交流。

2024 南国书香节珠海分会场的主场活动。南方 + 记者 钱文攀 摄

南方 +:您对 2025 南国书香节有怎样的期许?

宋禹:我们的期许是务实的,希望书香节能真正成为一座 " 桥梁 ",不仅让世界各地的优秀文化成果顺畅地 " 引进来 ",滋养中国读者,更能有力地推动中华优秀文化、中国的发展故事和湾区的创新实践 " 走出去 ",增进国际社会的理解和认同。

同时,我们也期待通过这个平台,能在版权贸易、内容创作、技术应用、人才培养等领域,促成更多实实在在的中外合作项目,共同探索出版文化发展的新路径。

庄家源:马来西亚的作品源源不断地在中国出版,黄锦树、黎紫书等作家的作品拥有了广泛的影响力,我对此感到非常振奋。

我来参加南国书香节,是带着我创办的杂志、书店一起来交流、对话的,回到马来西亚以后,我会举办一个交流会,与更多的人分享自己在南国书香节期间的见闻与思考。

我们衷心希望,能够透过南国书香节这场大型盛会,接触更多的中国作家,实现两国版权的互通,让文化交流更加密切。

阮丽芝:文学作品是一个国家和民族文化的重要载体,南国书香节则像是一座联结中外的 " 桥梁 "。

我希望通过南国书香节,介绍更多的越南优秀文学作品到中国,让中国读者更好地了解越南的历史、文化、社会,增进两国民众的相互理解和友谊。这是一个文明对话的过程,对此我非常期待。

周德成:南国书香节连接粤港澳大湾区,大有可为。届时会有很多名家参加,我非常期待和他们交流,并且在现场找到一些喜欢的中文书籍。

虽然纸质图书正处于变革之中,但在我看来,我们或许可以在文学以及出版领域做更多的事情,在文化的交流互鉴方面探索出更多的可能性。

相关

外国作家与中国的书香情缘

2017 年,庄家源来广州参加广交会,当时他 " 两点一线 ",没有机会外出游览,深感遗憾。2025 南国书香节期间,他期待有充足的时间,好好地看看广州的街景,尤其是这里的骑楼。

不久前,庄家源在马来西亚看了电视剧《长安的荔枝》。这部剧集的场景让他感到非常亲切," 荔枝、芭蕉叶、九重葛、炎热的天气 …… 都与我印象中的岭南很贴合。" 他表示。

电视剧《长安的荔枝》海报。来源:网络

庄家源所在的马来西亚槟城,不少华人都说着广东、福建一带的方言。他的外公就是广东人,每个暑假他都待在外公家,所以对岭南文化有着一定的了解,例如他一直很喜欢茶楼的点心和烧腊铺的叉烧。

在庄家源看来,自己是在中国文化的熏陶下长大的。余秋雨的《文化苦旅》对他影响颇深。这位作家二十年前参与的凤凰卫视《千禧之旅》节目,更是打开了庄家源对于世界的想象。

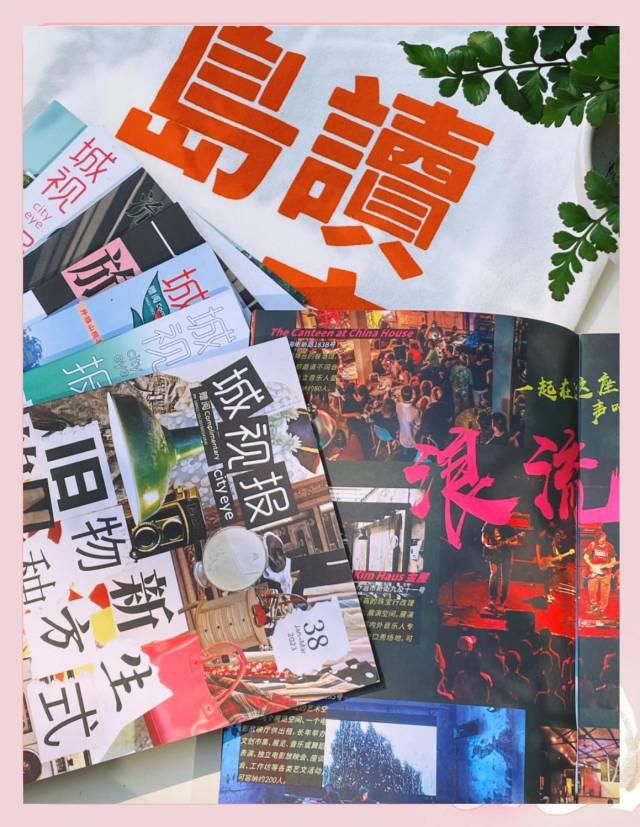

后来他创办了中文刊物《城视报》,又开了一家 90% 都是中文书籍的书店。" 之前看过的中文书籍滋养着我,我终于有机会为读者提供寻找身份认同的另一个通道,这或许能够帮助他们用更宏阔的视角去看待中国与马来西亚的文化渊源。"他说。

《城视报》。来源:网络

阮丽芝与周德成,均参加了今年 5 月举办的第二届 " 东盟青年作家中国行 ",并千里迢迢来到广东采风。南越王博物院、佛山祖庙、东莞 " 中国作家第一村 " 等景点的人文氛围,让他们更全面地领略到岭南文化的魅力。

在周德成看来,岭南地区是一座文化重镇。从古代的百越到后来的广东,岭南吸收了多元文化,每一个人都能感受到岭南文化自有一股开放包容的气质。" 我一直很喜欢岭南画派的作品,这些画家在中国画的基础上融合东洋、西洋画法,自创一格,这也体现了岭南文化博采众长的特点。" 他说。

谈起喜爱的中文作品,周德成向记者介绍了中国第一个象征主义诗人——李金发。他创新性地用广东方言中的单音节词去创作印象派诗歌,尤为独特。

周德成说,虽然高中念的是理科,但大学时还是果断地选择了中文系。" 我非常喜欢《红楼梦》等古典文学作品,本科的研究课题就是《唐诗宋词的意象与意境》。这些作品对我后来写诗产生了很大的影响。"

阮丽芝坦言,小时候她家里有很多书,四大名著很早就已翻遍。她很快就对中国历史产生了兴趣,找了更多的书来看。她发现,中国历史会和越南本地的故事发生呼应,这让她意识到,在不同的地方,有着相似的人和事,人与人之间都是可以相互了解的。这种现象也让她萌生了从事翻译工作的想法。

后来,阮丽芝在越南河内外国语大学学习中文,又到北京电影学院念了导演系研究生,终于能够顺畅地阅读中文作品。在北京念书期间,她看了很多中文小说和随笔,越来越体会到,优秀的中国文学作品浩如烟海,但越南的读者还没有机会接触到它们,她努力地从中挑选出中国作家的书,再寻找不同的译者进行翻译。

"20 多年前,我发现莫言的作品很有特色,就努力将他的作品引进越南。可以说,我是第一批将中国当代文学介绍到越南的人。" 她自豪地说。