PKU005,半路死去,没能抵达新的家

作者 | 刘阳

编辑 | 黄茗婷

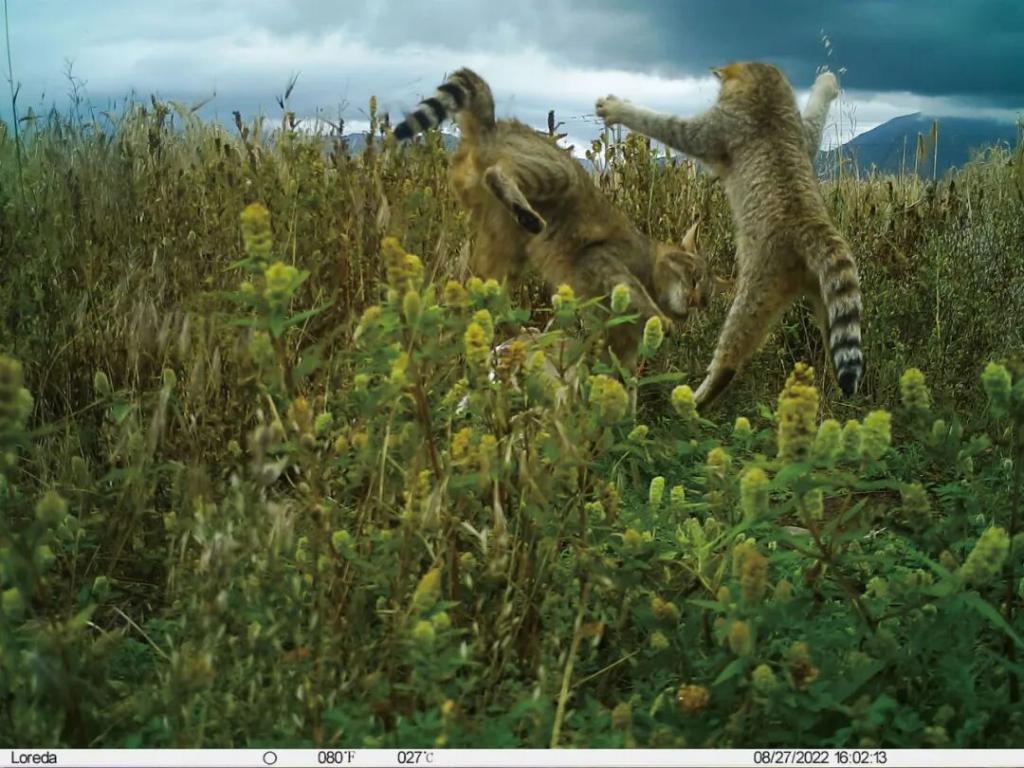

目睹同类的死亡时,PKU003 正准备穿越国道 338,离开捕猎的农田,回到灌丛里的 " 家 "。这天的卫星追踪颈圈信号显示,它在国道边徘徊了很久,比平时多花了 3 个小时才成功穿越马路。

PKU003 是一只荒漠猫。2021 年夏天,孔玥峤来到定位地点,发现了一具被大车反复碾压的荒漠猫尸体," 新鲜的 "。它不是 PKU003,但是另一只尚未编号的荒漠猫,遭遇了路杀。

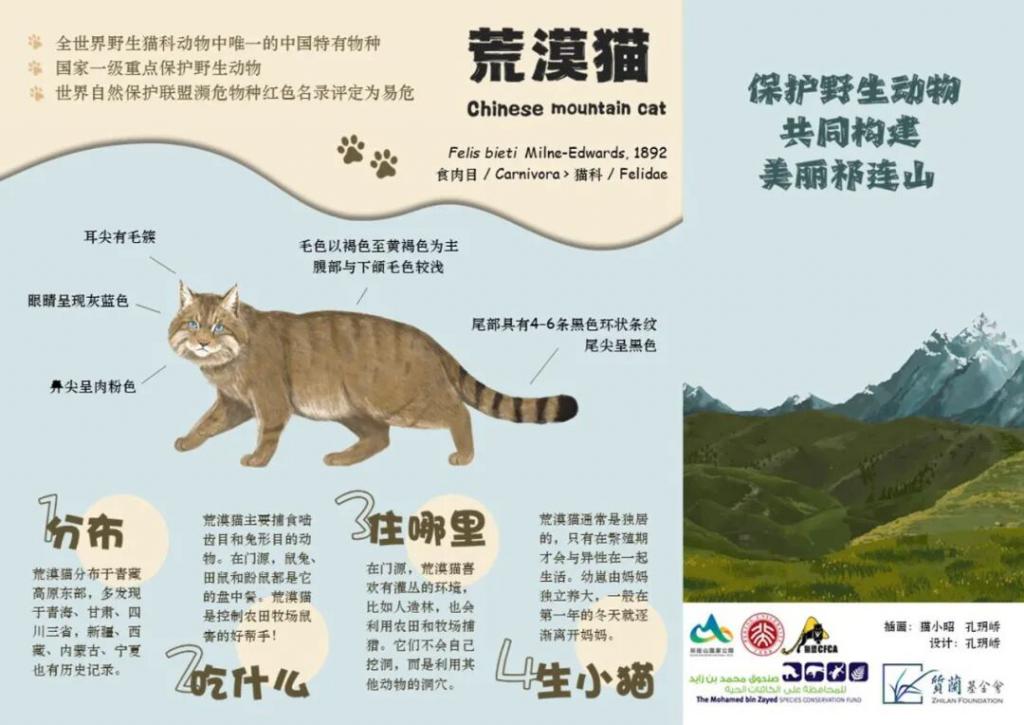

荒漠猫是中国特有的猫科动物、国家一级重点保护野生动物,数量不多,主要是因为分布区域太狭窄。它们只生活在青海、四川、甘肃等海拔比较高的地区,体型接近缅因猫,毛发是灰黄色,腿上、脸上、后背上能看出浅浅的黑色纹路,但不像狸花猫那样明显。根据世界自然保护联盟的濒危物种红色名录,荒漠猫已经处于 " 易危 " 等级。

荒漠猫 / 受访者供图

2020 年 6 月,北京大学生命科学学院开始了针对荒漠猫的专项调查,并在 2022 年获得了深圳市质兰公益基金会(以下简称质兰基金会)的资助。他们在青海省海北藏族自治州的门源县和祁连县,设置了 90 多个红外相机追踪荒漠猫,通过照片、粪便等观察它们的活动痕迹和生存条件,一边做科学研究,一边推广保护荒漠猫的知识。

致力于推动中国绿色发展的质兰基金会,赞助的项目所受益的物种,没有包括大熊猫、雪豹、川金丝猴等 " 明星物种 ", 它们已得到广泛关注,并获得大量的资金支持。例如,2023 年,国家林草局、四川省林草局、成都市政府设立大熊猫保护研究基金,联合出资 1.1 亿元;2023 年梵净山黔金丝猴国家保护研究中心成立,国家发展改革委、国家林草局拨款 4682 万元 …… 对比之下,像荒漠猫这样的 " 小众物种 ",往往很难获得这么多的资助金额。

7 月 23 日在祁连山国家公园野生动物救护繁育站拍摄的被救助的秃鹫 / 新华社记者孙瑞博 摄

这是质兰基金会聚焦于 " 非明星物种 " 的原因——秘书长张颖溢说:" 大家不要光把注意力就放在那几种(明星动物)上,要看到有那么多不熟悉的物种正在你身边悄悄消失。"

去世前,PKU005 离开它在青海门源回族自治县原有的栖息地,往外跑了 50 多公里,又花了大约一周的时间回到原地。2021 年 5 月 10 日,它身上的颈圈信号显示,它已经停止移动。这往往意味着,它的心脏也停止了跳动。

2021 年 5 月 20 日,北京大学生命科学学院博士生孔玥峤,在一片人造林里找到 PKU005 的尸体。

研究组推测,PKU005 是由于门源的荒漠猫种群密度太高,尝试往外 " 扩散 "(生物体从出生地外迁开拓新领域)但最终没有找到合适的地方,体力耗尽而死亡的。一场为了生存的 " 搬家 ",成了死亡之旅。从牙齿的磨损程度判断,PKU005 当时大概仅有两岁多。资料显示,荒漠猫的平均寿命为 10~12 岁。

PKU005 不是唯一试图 " 扩散 " 的荒漠猫,跑得最远的一只—— PKU009,往外走了 100 多公里,从门源县城一直移动到祁连县的机场,最后在那附近的一片人造林住下了。

7 月 23 日在祁连山国家公园野生动物救护繁育站拍摄的被救助的荒漠猫 / 新华社记者孙瑞博 摄

门源县是个盆地,山上遍布灌丛和草地,往下走是农田。为了响应退耕还林政策,农田中间以及河谷地带出现了很多人造林,主要种些沙棘、青海云杉、红柳等耐旱植物。城市周围,常有赤狐和荒漠猫出没;在更远离人类活动的地带,生活着藏狐、兔狲和豹猫;山上还有猞猁和雪豹。荒漠猫项目团队发现,荒漠猫对人造林和农田有较高的利用率,对人工改造后的环境表现出高度的适应性。

在门源县城,大型的食肉动物非常罕见,因此,荒漠猫和赤狐成了这里的顶级捕食者,除了人类以外,天敌很少。孔玥峤说,门源之所以有这么高密度的荒漠猫,首先是因为农田和牧场为它们提供了足量食物。另一方面,荒漠猫这个种群要延续下去,需要有一个合适的隐蔽场所。" 假设门源只有农田或者牧场,没有很多灌丛来保护荒漠猫的话,它们是没办法继续生存的。"

这是他们最初申请质兰基金会资助的原因——孔玥峤说:" 好不容易找到一块野生动物这么喜欢的地方,如果不及时把它保护起来,或者让大家知道有这么一个很好的、适于这个极危物种生存的地方,是很可惜的。"

2022 年申请质兰基金会的资金之前,团队对荒漠猫做了几年预调查,发现这片区域的荒漠猫面临潜在的生存威胁。但荒漠猫是一种小型猫科动物,一直以来受关注度比较低,很难获得大的项目支持。" 这个物种需要有人去研究,门源区域的(荒漠猫)种群也需要调查和保护,我们想做这件事,但没有钱。"

张颖溢告诉南风窗,中国的野生动物保护工作,投入资金最多的是政府,大的保护项目可能会投入几亿乃至几十亿的资金,而 " 像我们这种公益组织,更多做一些辅助性的工作,由于资金相对灵活,可以做一些创新性的探索,做出一些典型案例 "。

2025 年,质兰基金会拨给 " 人类活动对青海祁连山浅山带荒漠猫种群的威胁评估及保护对策研究 " 项目的资金是 10 万元(已连续资助 3 年,共 30 万元)。质兰基金会副秘书长陈楠说:" 质兰给一个项目的(拨款)可能就 10 万、20 万,对熊猫、雪豹等明星物种来说,不算多大一笔钱。(这笔钱)能真正撬动变化的,更多是没有被关注到的那些物种。"

对于像孔玥峤这样的团队来说,最重要的就是资金,支持野生动物保护所需的调查、野外工作和科普宣传," 钱多的时候,能做更多想做的研究,更好地保护想保护的对象 "。

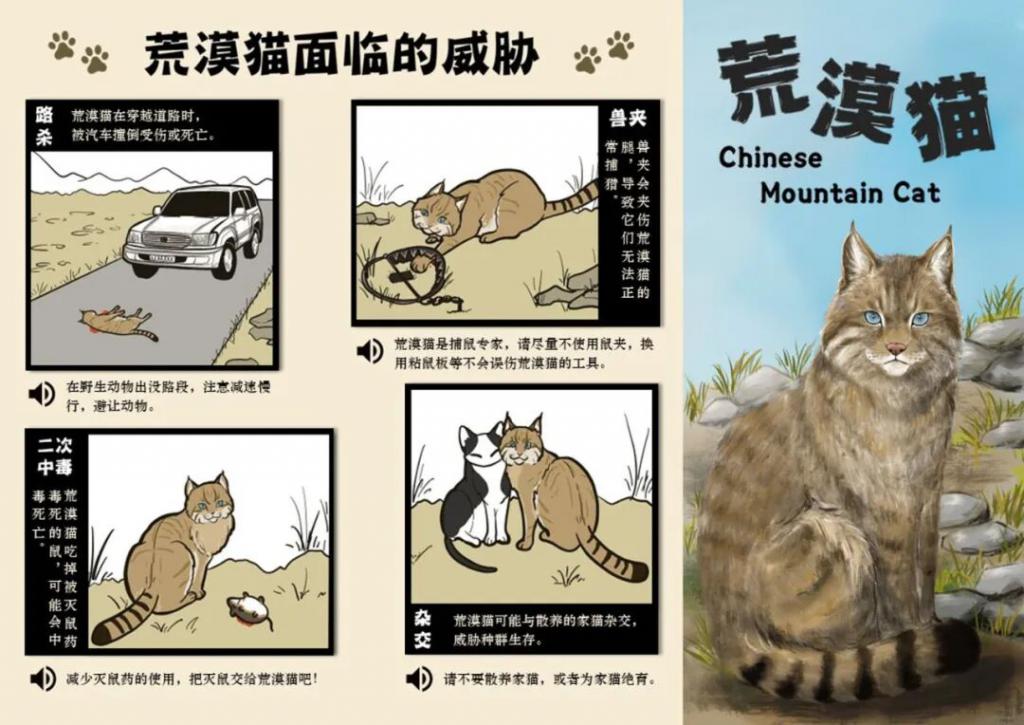

项目团队制作的宣传画册 / 受访者供图

孔玥峤和团队的研究范围主要在门源县的盆地,还有一些往西延伸的草原,加起来有 400~500 平方公里,远的地方,从门源县城开车要两三个小时才能到达。一年的大多数时间里,孔玥峤不在青海,每隔一个季度或每隔半年才会去一趟野外,平时就靠定位器看它们几点起床,几点回去睡觉。为了研究荒漠猫的活动情况,孔玥峤和小伙伴给 11 只荒漠猫戴上了带太阳能电池的卫星追踪项圈,用 PKU××× 的形式编号," 不敢取名字,因为我养的鱼一起名字就活不长 "。如果哪天定位不动了,孔玥峤就知道,猫应该是出事了。

PKU001 是他们抓捕的第一只荒漠猫,也是观察时间最长的一只,追踪了三年半。孔玥峤找到它的尸体时是夏天,每天都面临暴雨和暴晒。她在 PKU001 去世一个多星期后赶到," 看到(尸体)腐烂的状况真的很难受 "。

虽然没什么天敌,荒漠猫依然面临一些危险。门源县在旅游热门路线青甘大环线上,车流大且都开得快。孔玥峤多次在 227 和 338 国道上采集到荒漠猫的尸体,光是记录在册的就有十七八只。根据路况以及荒漠猫穿越马路的行为,她在一些位点安上了减速慢行的提示路牌。

在路边放置的减速慢行提示路牌 / 受访者供图

散养家猫和荒漠猫的杂交也是一种威胁," 会让这个种群的基因被污染 ",如果杂交变成普遍现象,过不了多少年,野外可能就很难见到纯种的荒漠猫了。再者,有些农户会在田里或牧场里投放鼠药,可能给荒漠猫带来二次中毒的风险。" 我们想通过科普宣传和访谈的方式,让大家明白我们的日常生活可能会对荒漠猫造成什么样的危害,以及我们可以怎样为它们腾出一个空间,让它们能够繁衍下去。这是我们要做的事情。"

质兰基金会正是为这样的项目诞生的。它的资助对象主要有三类:一是 NGO,二是自然保护地和科研院所等事业单位,三是个人及志愿者团队。

对于一些科研院所来说,虽然能获得自然科学基金或者政府的一些拨款,但这些资金往往使用限制较多,主要用于解决项目基础的人力费用和设备,比较难支持不确定性高、需要不断调整的创新性工作。" 要拿出钱去做创新、做研发,是有可能失败的,所以这部分资金一般是比较少的。" 在这种情况下,质兰基金会的 " 小额、灵活的资助 ",也许就能让他们 " 往保护多迈一步 "。

在传统的基金会,一般由项目官员负责管理各个类型的项目,但这个角色很多时候未必能了解各个领域的专业内容。相比之下,质兰基金会只有张颖溢和陈楠两个正职,但与 600 多位伙伴和约 450 位顾问建立了合作。生物多样性保护和可持续发展涉及不同的生态系统和不同的社会问题,往往需要从经济、环境、社会、文化等多方面进行考量。因此,质兰基金会决定以共生网络的形式进行需求匹配," 比如 NGO 缺乏基础的科研支持,(我们)就配一个科研能力比较强的顾问;对科研单位来说,落地保护行动这方面会相对难一点,我们就请公益组织的专家去帮他们落地 "。

读博的孔玥峤说:" 质兰基金会也为我们的保护工作提供思路和指导,比如寻找向当地人做科普的更好办法;再加上质兰支持的项目很多,我们也有机会进行项目间的交流,能学到很多经验。"

项目团队制作的科普画册 / 受访者供图

质兰基金会不仅关注濒危物种的生存条件,也关心人与野生动物的关系:青海玉树州的 " 基于社区的综合性人熊冲突缓解实践 " 项目,通过减缓人熊冲突的发生,探索人与野生动物共生的可能;在云南的德宏盈江,天行长臂猿与当地村民的生产生活和自然资源利用有较高重叠," 云南盈江天行长臂猿社区保护与可持续发展规划 " 项目就联合科学家、社区,制定以社区为主体的长臂猿栖息地保护计划。从 2018 年创办至今,质兰基金会资助的 229 个项目已惠益包括 56 种国家一级保护动物、106 种国家二级保护动物在内的 189 种受胁物种。

除了生物学、生态学、保护生物学等,质兰平台的顾问库中还有人类学、社会学、社会工作、AI 方面的专家。因为很多时候,野生动物保护不仅仅与动物有关,也与人有关。

在 2018 年成立质兰基金会之前,张颖溢已经有了十几年的工作经验。她走过全国很多地方,做过海南长臂猿、黔金丝猴、广西白头叶猴等濒危物种的保护工作。她说,野生动物保护要考虑 " 短期利益和长远利益之间的平衡 "。

7 月 23 日,在祁连山国家公园野生动物救护繁育站,技术员徐丰奕给救助的狍幼崽喂牦牛奶 / 新华社记者孙瑞博 摄

1997 年夏天,她在广西崇左板利的喀斯特石山上第一次见到白头叶猴," 飞檐走壁地,还挺厉害 "。白头叶猴跟牛一样,有好几个胃,喜欢吃嫩芽和花,有时候还会撕点树皮吃。

那年,当地的白头叶猴只剩 100 只左右,还面临着盗猎、栖息地被破坏等威胁。

板利并不富裕,当地人要砍柴生火烧饭、取暖,山上被砍得光秃秃的。白头叶猴晚上住在山洞里夜宿,盗猎的人顺着细竹竿爬上去,用网把洞口罩住,拿铜锣一敲,把猴子吓出来,抓到黑市去卖。还有的人在山上放铁夹捕猎," 那个铁夹跟炒饭锅的锅口那么大,能夹死人 ",也会伤及白头叶猴。

按大众的思路,直接阻止盗猎是一件非常正义的事,但在当时却很难实现。张颖溢经常说,野生动物保护要考虑社会、经济、文化影响,要考虑对人的影响。" 当地的老百姓靠山吃山,靠水吃水,他们没有其他的收入来源,只能去砍树,只能去山上布铁夹狩猎。他们本身就特别依赖这样的自然资源。如果直接把这条路堵死了,他们怎么解决生计?"

7 月 30 日,在南非林波波省沃特伯格生物圈保护区," 犀牛同位素项目 " 首席科学官、金山大学教授詹姆斯 · 拉金向一头白犀牛的角中注入放射性同位素 / 新华社发(南非金山大学供图)

保护白头叶猴不能 " 硬来 ",需要更有效的方法。张颖溢觉得,老百姓的生活困难,那就要想办法解决贫困的问题。他们向县政府争取,改善村民的生活和教育,但那时候县里的财政也很困难," 我导师甚至还拿出一点钱来帮助当地那些特别贫困的人 "。当时,他们就提出:是不是可以通过带一些人来参观、旅游,来带动当地的发展?

经历 20 多年的休养生息,森林慢慢恢复。广西崇左的白头叶猴数量从当时的 300 多只增长至目前的 1400 多只。

从生态学的角度来讲,地球实际上是动植物和微生物的生命共同体,人类是不能独立于其他生命而存活的。在张颖溢看来," 我们保护的是整个地球的生命系统。在这个生命系统里,各个物种的关系就像一张网。物种越少,这张网就越脆弱,人类也就越脆弱。这是我们保护一些(濒危)物种最重要的原因 "。

当大众的视野更多地落在 " 明星物种 " 身上,不被注意到的角落里,人类活动对一些生物的破坏正在悄悄发生。

如今流行赶海,很多人为了拉生意,会把三轮车直接开到滩涂上。滩涂原来是松软的,一些海洋生物可以从缝隙里进出,陈楠说:" 现在(这些车)把沙子轧得死死的,剥夺了它们的生存空间,甚至可能直接就把这些濒危动物轧过去了,造成它们的死亡。"

澳大利亚海洋科学研究所 8 月 6 日发布对大堡礁生态系统的最新年度监测报告,显示大堡礁三个区域中有两个区域的珊瑚覆盖面积减少幅度创下开展监测 39 年来最高纪录 / 图源:新华社

在人们每日穿梭的写字楼,鸟撞也常常发生。鸟与人对颜色的敏感程度不同,有时无法识别出玻璃的反光,再加上飞行速度往往比较快,常常撞上幕墙。建筑上的玻璃覆盖面积越大,鸟撞发生的概率越高。

陈楠觉得,关心野生动物,或许可以先从走近自然开始。" 因为只有看见它们,你才会对它们稍微产生一些兴趣。如果这些(动物)都在你的视野之外,不可能觉得(它们)跟自己有什么关系。比如我听到一个声音挺有意思,我就有点好奇——夏天是什么鸟叫这么长时间?这可能就是一个挺好的开始。"

加入质兰基金会之前,陈楠在北京的广告公关公司工作,上下班的路上从来没听过鸟叫。她和野生动物的缘分是这样开始的:有一次,她去给广西生物多样性研究和保护协会做培训。她发现,这群人休息的时候,一帮人看天上,一帮人看地下(看天上的人在观察鸟,看地下的人在观察植物和小虫)。" 我觉得很意外,还可以这样,(我)一开始看鸟也找不着,拿着望远镜也晕,因为焦对不上。但他们就很兴奋,我就觉得好有意思,这世上还有这样的一群人。"

陈楠说,她最喜欢的动物是兔狲," 它是一个个性上和长相上都会让你觉得很萌的物种,但是它的生存环境现在也受到了蛮大的影响 "。兔狲和荒漠猫一样,多见于高原地区。它是国家二级重点保护动物,但被世界自然保护联盟列为最不受关注的猫科动物之一。在张掖北部,质兰基金会资助的重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心,正在进行当地兔狲种群的栖息地保护。

8 月 4 日在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克的一家动植物园拍摄的兔狲 / 图源:新华社

兔狲被称为世界上表情最丰富的猫,因为 " 孙思邈 " 的走红被人们熟知。如陈楠所说,保护野生动物,或许可以就从了解屏幕里的一张表情包开始。