藏经洞发现125年,敦煌研究院再出“敦煌画”图册樊锦诗作序

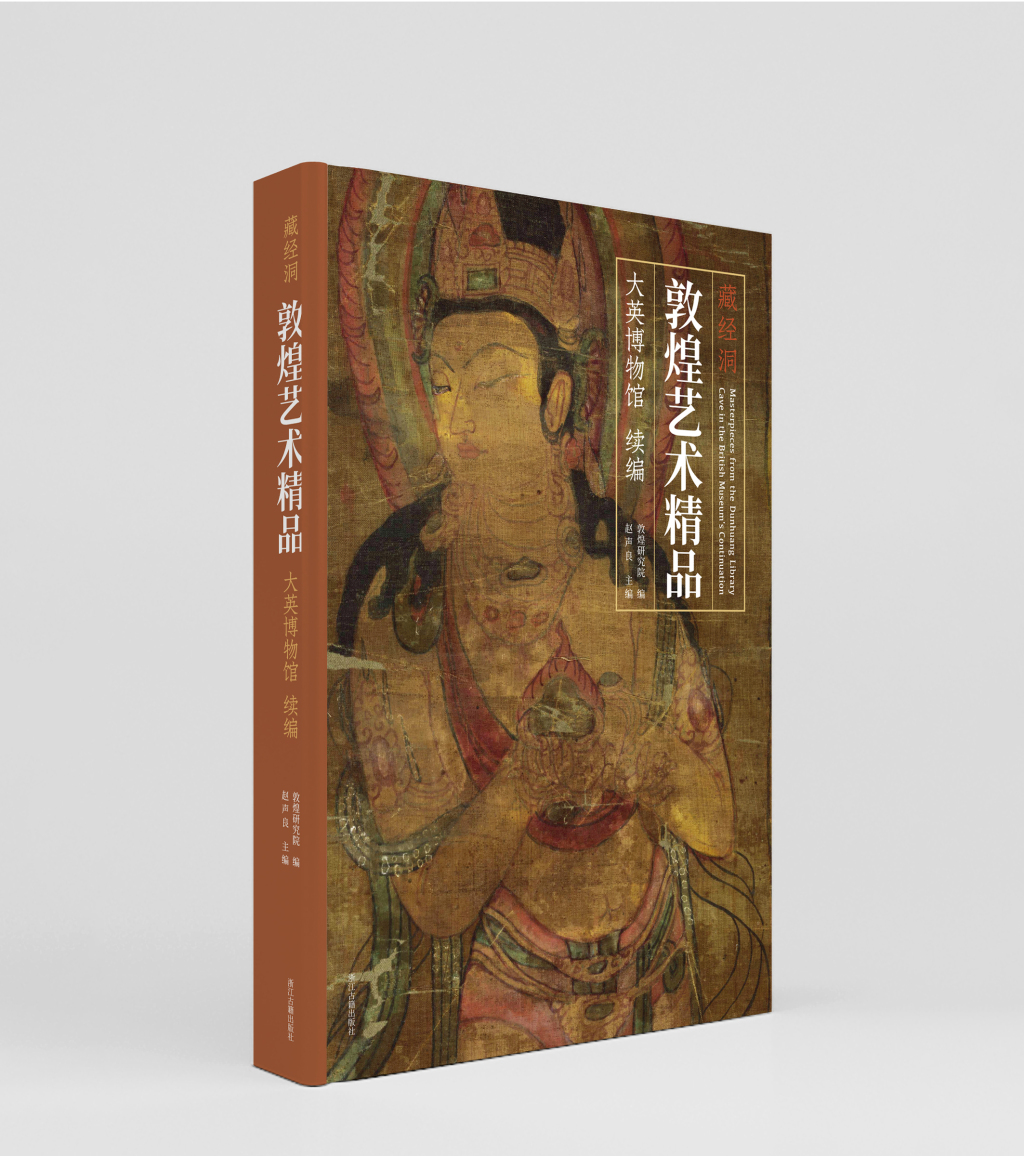

日前,敦煌研究院携手浙江古籍出版社推出《藏经洞敦煌艺术精品(大英博物馆)》续编,精选121件大英博物馆藏敦煌艺术珍品。

由于历史原因,敦煌藏经洞发现后,数万件文物流失海外,分别散藏于英法俄印等国博物馆,特别是其中的绘画艺术品,国内所存无几。此次出版的图书由敦煌研究院原院长、敦煌研究院学术委员会主任委员赵声良任主编,敦煌研究院名誉院长樊锦诗作序。

《藏经洞敦煌艺术精品(大英博物馆)》续编,敦煌研究院 编,赵声良 主编,浙江古籍出版社,2025

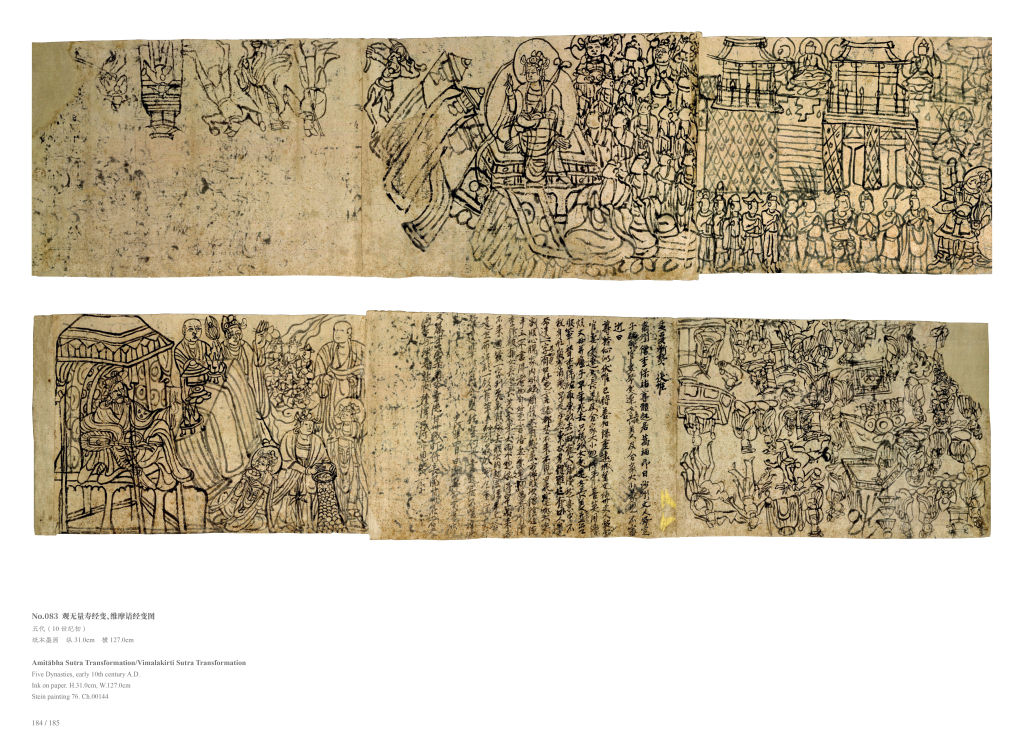

2024年,《藏经洞敦煌艺术精品(大英博物馆)》初编面世,这是中国国内首次系统整理出版的大英博物馆馆藏敦煌艺术品的著作。此次出版的《藏经洞敦煌艺术精品(大英博物馆)》续编收录的作品包含六大主题:一是经变画、说法图;二是佛像(千佛)、佛传;三是菩萨像;四是天王、力士;五是白描画、版画、佛经插图等;六是其他,呈现公元七至十一世纪的敦煌艺术精华。敦煌研究院的专家学者对每件作品的内容、释文、风格特点、艺术成就进行了详细解说,吸取了国际上最新的研究成果,并对多件作品提出了创新性见解,对敦煌学研究起到了推动作用。

1900年在敦煌石窟发现了藏经洞(现编号第17窟)是文化史上的一件大事,对于中国绘画史的研究来说也具有重要意义。据最新的调查统计,从藏经洞发现的各类文献、文物达7万多件。其中绘画品约1700件,主要是在绢、布等材料上绘制的佛画。大多制作成幡,用于佛事活动等。也有相当数量的纸本绘画以及印制在纸上的版画。这些作品的时代最早为初唐,较多的绘于唐代后期及五代、北宋时期。藏经洞出土的这些绘画作品,今天学术界普遍称之为“敦煌画”。

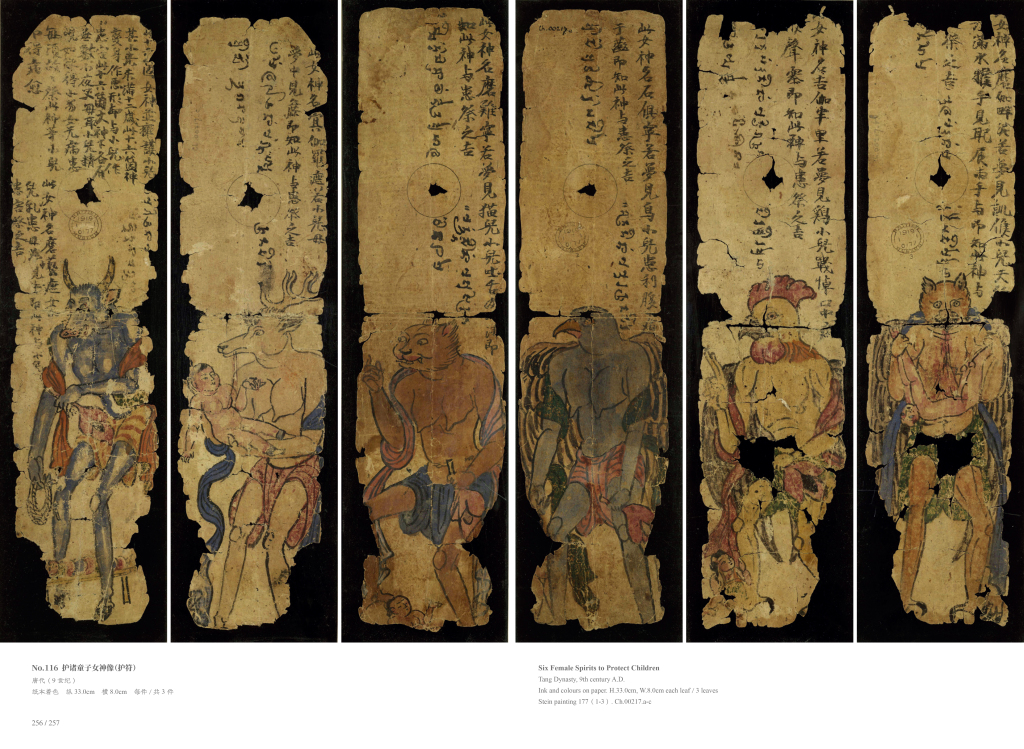

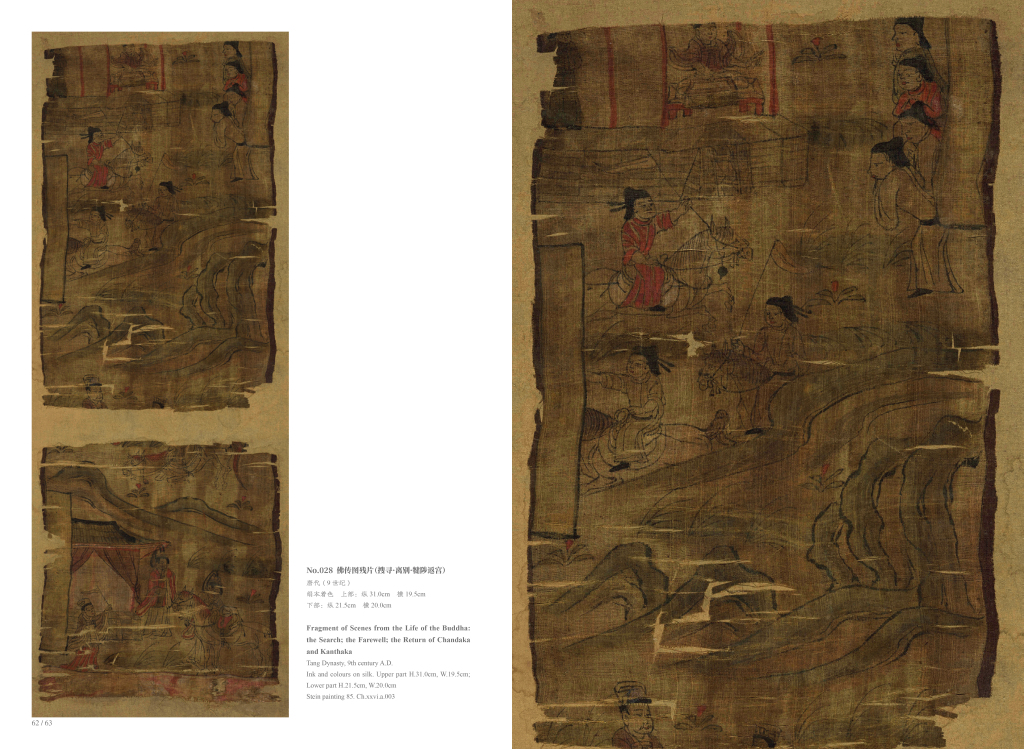

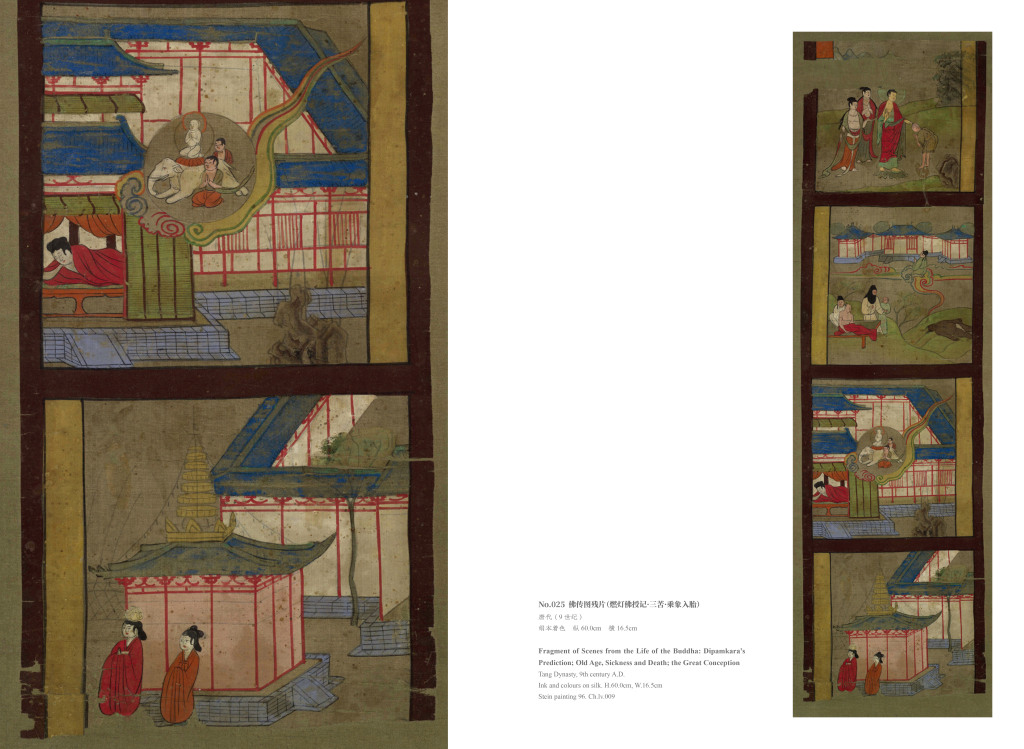

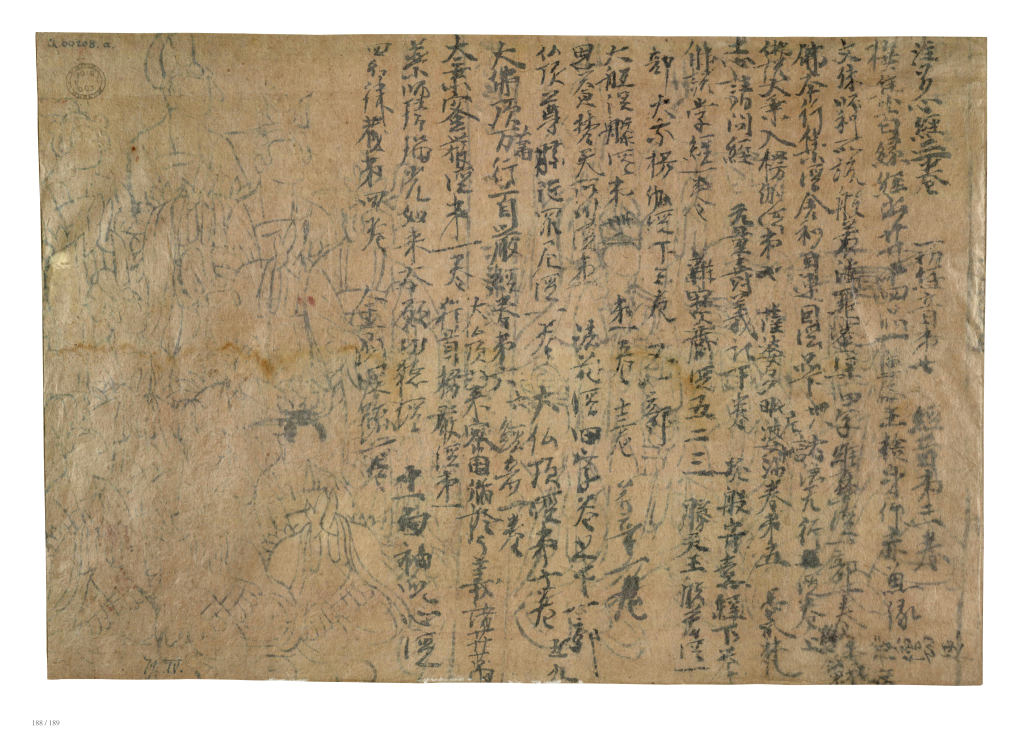

图书内页

图书内页

图书内页

敦煌画的发现对于中国绘画史来说,具有十分重大的意义。今天的绘画传世品中,唐代的绘画几乎难见真品,五代、北宋时期的作品也是十分稀少。而敦煌藏经洞发现的大量绢画,无疑就是人们认识和研究这一时期绘画史的重要资料。虽然敦煌石窟中有更为丰富的唐、五代壁画,但壁画与纸、绢本绘画不仅在材质上有巨大的差异,在绘画技法、色彩运用等方面也存在诸多差异。对于后世卷轴画艺术的发展来说,纸、绢本绘画更容易看出其关联性。而从绘画的内容和相关的表现手法来说,藏经洞出土的纸、绢本绘画又与石窟壁画有着不可分割的关系。可以说,藏经洞出土的绘画就是连接壁画系统与后世的卷轴画系统的重要桥梁。

关于敦煌画(包括纸本、绢本画)的绘制者。从现存纸、绢画中所保存的发愿文及榜题来看,绝大多数都是敦煌本地的人所供养,并在敦煌绘制的。许多绢画的发愿文中还出现了“敦煌”“归义军”等字样,如《建隆四年绘地藏菩萨像》(ch.lviii.003)题记中有“敦煌郡……太子宾客……”,《开宝四年绘观音菩萨像》(ch.00167)的题记中有“施主敦煌步军队头张□□一心供养”,英藏《报恩经变》(ch.lxi.008)题记中有“故父归义军节度押衙……”,还有的绢画发愿文中记录了敦煌著名寺院“三界寺”(如MG.17775《天福八年绘千手千眼观音菩萨图》)等。说明这些画作的供养人是敦煌本地人。

在敦煌制作的绢画或纸本绘画中,存在几种情况:一是由供养人出资,由专业画师按一定的规范绘制。这是数量最多的。二是一些供养者自己所绘,他们并非专业画师,但出于一种宗教的虔诚,勉强绘制出来。作为个人的一种心愿,送到寺院作为供养。出于宗教的目的,这些绘画作品虽然画得不够专业,但恐怕寺院也不会拒绝接受这样的供养物。于是就可以看到藏经洞出土物中有一定数量的绢画,其绘制水平极不专业。其三是一些绘画的草稿,本来是为了练习所用,并非绘画成品。

图书内页

图书内页

藏经洞出土的敦煌画包括极为丰富的内容,其中各时代的绘画精品可与同时期的敦煌石窟壁画相媲美。这些绘画品从内容上看,涵盖了佛教绘画中的尊像画、故事画、经变画、密教曼荼罗等,以及在各类主题画中的供养人像。从材质上看,包含了绢本、麻布本、纸本等。从绘制技法和形式上看,有彩绘和白描作品,有刺绣,还有印本(版画)等。较为全面地反映一段时间内绘画的各个方面,这在现存的古代绘画中是绝无仅有的。

在赵声良看来,(敦煌画)对于认识和研究唐、五代、北宋时期的中国绘画史具有不可替代的作用。而今天人们对藏经洞敦煌画的认识还是远远不够的,不论是从绘画的主题内容还是艺术风格方面,都有继续深入探讨的必要。