界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

这个周日,“文化周报”继续向你汇总呈现最近国内外文艺圈、出版界、书店业值得了解的大事小情。本周,我们关注TikTok青年混剪新工党旧事、特朗普政府将审查19家史密森尼博物馆、美联社将停止发布每周书评以及泰勒·斯威夫特新专遭泄露。

01 TikTok青年混剪新工党旧事,政治与社交媒体和粉丝文化融合加深

今年夏天,TikTok上掀起了一股回顾英国上世纪90年代政治恩怨的新潮流。主角不是流行文化中的明星兄弟,也不是体育场上的对手,而是英国前首相托尼·布莱尔(Tony Blair)与财政大臣戈登·布朗(Gordon Brown)之间的长期政治竞争。这段历史被称作“新工党心理剧”,如今正被一群当年尚未出生的青少年重新剪辑、包装并热烈讨论。在大量的混剪视频中,一部分可以被称为当代的“同人创作”,视频作者采取的是审视两人之间情感的视角,另一部分视频则有回望历史中精彩瞬间的意味。

布莱尔与布朗是当代英国政治著名的双人组合,他们在20世纪80年代结成伙伴,共同推动“新工党”改革,并在1997年赢得压倒性胜利,主导英国政治长达十三年。两人在早期政治理念上高度一致、技能互补,这种互补曾带来巨大政治协同效应。然而,1994年党魁之争为两人的关系埋下隐患,二人关系逐渐从合作走向了长期而激烈的权力竞争,这一斗争还在党内形成“布莱尔派”与“布朗派”的长期派系斗争。

18岁的Ellen(化名)是TikTok账号@politicsprincess的运营者,她的一个热门视频获得了13万次观看。视频将1997年工党大选的画面与贾斯汀·比伯(Justin Bieber)和妮琪·米娜Nicki Minaj的歌曲《Beauty and the Beat》结合,其中布莱尔注视布朗的镜头、伊拉克前总统萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)的画面都被穿插其中。“我完全被这些人吸引并痴迷,”她说,“吸引我的是这些复杂的人际关系。”她同时强调,“大多数人都明白,剪辑并不代表立场。”

有学者认为,这些视频并不仅是娱乐。英国卡迪夫大学媒体讲师Lucy Bennett指出,这种剪辑反映了“政治信息正越来越多地通过粉丝混剪文化来传播”。制作这些内容的人大多在17到21岁之间,许多是A-level政治课(英国高中阶段课程)的学生。他们没有亲历新工党时期,但通过纪录片和课堂上的历史片段形成了对那个时代的印象。对于这些成长在2010年代政治动荡中的年轻人来说,英国利兹大学政治传播教授Stephen Coleman认为,新工党时代的历史影像可能代表着一种“不同的政治想象”。年轻人对那个时期实现的医疗体系改善、权力下放、北爱尔兰和平等结构性的变革抱有些许怀旧的心理。

这种现象被称为“Lolitics”,即网络上的政治粉丝文化,主要活跃在Tumblr、X和TikTok上。用户制作与政治人物和事件相关的表情包、视频和图片,用粉丝文化的语言和形式来呈现政治。有时是调侃,也可能是带着温情的致敬。过去类似的例子包括2010年代初的“Mili-fandom”,即对时任工党党魁爱德华·米利班德(Ed Miliband)的网络追捧,粉丝会称他为“Milibae”(可译为米利宝),并P上花冠照片。

年轻人的政治兴趣不仅停留在历史回顾,也延伸到当下的政治热点。2024年美国总统大选前夕,美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)的竞选团队主动拥抱网络流行文化,成为“Brat”梗的一部分。这个梗源自歌手Charli xcx的专辑《Brat》,以霓虹绿背景为特色,强调派对与自嘲。Charli在社交媒体上发文“kamala IS brat”后,哈里斯团队将竞选页面背景改成“Brat绿”,并用Charli的歌曲配合TikTok视频。他们将竞选口号、政策信息与网络迷因、流行音乐融合,制造成了可快速传播的短视频。

伦敦大学学院数字言论实验室研究员Emma Connolly的最新研究,追踪了“Kamala IS brat”现象在X、Instagram和TikTok之间的传播过程。她发现,政治类短视频往往先在X上结合策略性传播与用户的自发参与,然后通过吸引人的改编进入TikTok,再以较慢速度在Instagram上扩散。“将引人注目的语音与舞蹈潮流叠加到政治背景中,是非常容易分享的组合,而且越超现实越好。”她还强调短视频是最有效的形式,因为TikTok等平台的算法会主动将内容推送给非关注者,这让政治内容能接触到更广泛的用户。

社交媒体的政治影响力正在增加。Connolly认为,到2028年美国大选时,千禧一代与Z世代选民将占多数,下一代“Alpha世代”也将进入投票年龄,而TikTok仍是增长最快的平台。年轻人不仅把它当作娱乐,还用它获取新闻、参与政治讨论。但她也提醒,病毒式传播未必自动带来选举胜利。哈里斯的案例说明,创意和关注度必须与清晰的政治信息结合,才能发挥作用。此前尽管哈里斯的网络传播策略被一些分析师视为公关成功案例,但最终没有转化为选票,其原因之一就是缺乏清晰有力的政治信息。而一些政治人物已找到其中的平衡,例如纽约市长民主党候选人Zohran Mamdani在2025年民主党初选中获胜,他通过社交媒体的视觉化表达和多语言互动,成功扩大了支持群体。

02 特朗普政府将审查19家史密森尼博物馆,以确保展品符合“爱国主义”

美国白宫近日向史密森尼学会(Smithsonian Institution,世界上最大的博物馆和研究机构)发出信函,要求对旗下19家博物馆进行全面审查,确保展览内容符合“爱国主义”标准。这一举措是特朗普政府推动对文化和学术机构加强监管的一部分,同时也与即将到来的美国建国250周年庆典有关。

信函指出,白宫希望博物馆展览体现“团结、进步和定义美国历史的持久价值”,并要求在120天内将所有被认为“分裂或带有意识形态偏见”的展览内容替换为“统一、历史准确且建设性的描述”。这一行动依据特朗普于今年3月发布的行政命令《Restoring Truth and Sanity to American History》,行政命令强调总统希望确保史密森尼成为“激发儿童想象力、庆祝美国历史与创造力、向世界展示美国伟大,并让美国人自豪”的机构。

此次审查涵盖博物馆面向公众的展览文字、在线内容,以及内部策展流程、展览策划、藏品使用和艺术家资助等方面。据报道,信函由白宫高级助理Lindsey Halligan等人签署。她在声明中表示,这次审查“旨在维护公众对我们最珍视的机构之一的信任”,并强调“史密森尼博物馆和展览应准确、爱国且具有启发性——确保它们继续成为学习、探索和民族自豪感的场所”。

白宫信函指出,首批审查将重点关注8家博物馆,包括美国国家历史博物馆、国家自然历史博物馆、美国非裔历史文化博物馆、美国印第安人国家博物馆、国家航空航天博物馆、史密森尼美国艺术博物馆、国家肖像馆以及赫什霍恩博物馆及雕塑花园。其它博物馆的审查将在随后进行。

史密森尼学会此前也曾面临此类争议。例如,今年8月早些时候,史密森尼国家肖像馆删除并随后修改了有关美国总统弹劾的展览内容,其中提到了特朗普第一任期内的两次弹劾。博物馆官员随后表示,“没有任何政府部门要求我们删除展览内容”。此外,肖像画家Amy Sherald取消了其个人作品回顾展,原因是担心展览不会展出她的一幅关于一名跨性别者手持自由女神像火炬的作品。

史密森尼学会在回应中表示,“史密森尼的工作基于对学术卓越、严格研究和历史事实准确呈现的承诺。我们正在以此承诺为基础审阅信函内容,并将继续与白宫、国会及理事会建设性合作。”史密森尼理事会此前曾同意对所有博物馆及动物园内容进行全面审查,以消除政治影响和偏见,这也导致美国国家肖像馆馆长Kim Sajet在今年6月辞职,特朗普当时称其参与了他不支持的多样性项目。

白宫计划派遣团队进行现场观察和博物馆导览,以记录展览主题和信息传递情况,同时要求提供组织结构图、访客调查、受资助的艺术家名单、外部合作伙伴及内部沟通记录等资料。白宫要求相关材料在30天内提交,并计划在2026年初完成审查。

03 美联社将停止发布每周书评

美联社(Associated Press,简称AP)近日宣布,将从2025年9月1日起停止其每周书评发布。据报道,这一决定是基于内部对受众阅读数据的分析,以及评估哪些内容在其网站和移动应用上最受欢迎而做出的调整。

AP全球娱乐与生活方式编辑Anthony McCartney在致自由撰稿书评人的内部信中表示:“书评的受众相对较少,我们无法继续投入大量时间来策划、协调、撰写和编辑书评。美联社将继续以新闻报道形式覆盖书籍内容,但目前这些工作将仅由内部员工处理。”McCartney在信中承诺现有的书评任务将在8月31日前完成,相关稿酬也将支付。

业内人士指出,美联社书评的重要性不仅在于自身读者,还在于其评论内容常被小型及地方报纸转载,这些媒体通常没有资源独立维持书评版块。媒体人Brittany Allen在报道中写道:“如果失去美联社标准化书评,那些无力承担图书版块人员的小型媒体可能会被迫完全停止发布文学新闻。”这意味着,新书或不引人注目的作品可能更难被读者发现,从而影响文学生态的多样性。

值得注意的是,这一调整与媒体行业整体趋势相符。今年早些时候,《纽约时报》也宣布将调整戏剧评论方式,以尝试通过数字平台接触更多读者。Allen评论称:“虽然各媒体都在寻找接触数字原住民读者的新方法,但这种趋势在某种程度上仍然令人沮丧。”

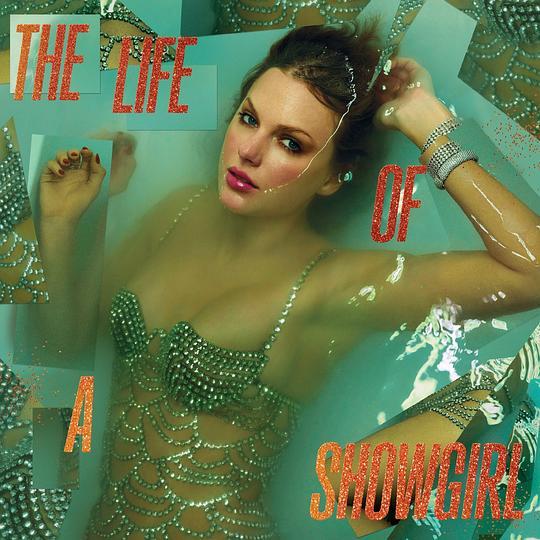

04 泰勒·斯威夫特官宣新专,曲名和专辑封面遭泄漏

美国歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)近日宣布,她将发行第十二张录音室专辑《The Life of a Showgirl》。就在官方信息公布前后,网络上出现了大量疑似泄漏的内容,包括专辑封面、概念照、曲目表,以及据称与歌手Sabrina Carpenter合作的同名曲目,引发广泛讨论。

《The Life of a Showgirl》是斯威夫特继2024年夏天推出专辑《The Tortured Poets Department》后的新作,也是去年12月结束“Eras Tour”巡演后的首次专辑发行。这次,她与橄榄球运动员男友Travis Kelce共同在Kelce的播客上宣布了该消息。专辑视觉元素以橙色调的封面、薄荷绿色手提箱为核心,整体主题被粉丝解读为“舞女的舞台生涯从光彩到落幕”的隐喻,对应先在橙色灯光下闪耀,再逐渐褪入冷色调的蓝绿。

在社交平台X(原Twitter)上,所谓的泄漏信息已经流传多日。部分用户发布了疑似官方专辑封面、多张概念照、曲目清单,甚至声称得到了合作歌曲歌词。这些泄漏内容的真实性没有得到任何官方确认,尤其是它们出现的时间早于斯威夫特正式宣布专辑发行日期,引发了外界质疑。

斯威夫特过去也曾经历过类似情况。她曾在接受美国国家公共电台(NPR)采访时回忆,2014年专辑《1989》在发行前两天泄漏,但粉丝在社交平台主动阻止传播,使得事件没有引发大规模热搜。她说,当时粉丝会在泄漏帖下留言:“为什么要这样做?为什么不尊重艺术的价值?这是非法的,这不公平。”斯威夫特称,这种自发的保护让她感到震惊。

音乐评论人Matthew Lear在一篇关于专辑泄漏的文章中指出,大多数情况下,泄漏不利于艺术家,尤其是发生在发行日期之前较长时间时,可能会消耗掉市场的期待度。但如果泄漏发生在专辑即将发行前,可能会带来额外话题和关注,反而在商业上有一定好处。他举例说,英国乐队Radiohead的专辑《Kid A》在Napster平台提前泄漏,但并未导致销量下滑,反而激发了更多听众兴趣,最终在美国首次登顶榜首。

Lear同时提醒,泄漏的版本是否完成,对其影响至关重要。冰岛歌手Björk在2015年专辑《Vulnicura》提前数月泄漏时,虽感到失望,但因为泄漏的是母带完成的版本,避免了质量争议。而如果是未完成的版本流出,可能会严重损害艺术家形象。

目前,据非官方资讯账号 tswiftreports 爆料,泰勒·斯威夫特团队已启动法律调查,追查泄漏其新专辑大部分概念照与拍摄内容的责任人。调查方向包括可能来自零售商Target员工的内部泄露,甚至不排除来自她自己团队成员的可能性。该账号援引知情人士称,专辑原定于9月12日通过Twitter宣布,并在10月发行。但泄漏事件迫使斯威夫特提前公开信息,以防止专辑曲目在接下来几天内外流。

根据已经公开的信息判断,此前泄漏的专辑曲目和相关照片均为实际专辑内容。

参考资料:

https://www.theguardian.com/politics/2025/aug/10/i-became-obsessed-new-labour-psychodrama-grips-tiktok-teenagers

https://theconversation.com/politicians-are-using-social-media-to-campaign-new-research-tells-us-what-works-and-what-doesnt-261509

https://www.theguardian.com/us-news/article/2024/jul/23/kamala-harris-charli-xcx-brat

https://www.institutmontaigne.org/en/expressions/kinship-daggers-drawn-tony-blair-and-gordon-brown

https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/12/trump-administration-smithsonian-exhibits

https://lithub.com/the-associated-press-is-ending-its-regular-book-coverage/

https://dankennedy.net/2025/08/08/the-associated-press-tells-its-book-critics-that-its-ending-weekly-reviews/

https://www.indiatimes.com/trending/taylor-swifts-the-life-of-a-showgirl-allegedly-leaked-ahead-of-release-swifties-devise-genius-plan-on-x-to-outsmart-antis-666543.html

https://www.instagram.com/p/DNRQmpPOAqd/

https://www.getintothis.co.uk/2018/06/can-album-leaks-ever-be-good/