上话《父亲》登陆首都剧场,金士杰、田水演绎父女深情

11月20日至23日,话剧《父亲》作为2025北京人艺国际戏剧邀请展展演剧目,在首都剧场连演四场。该剧由上海话剧艺术中心制作,法国剧作家弗洛里安·泽勒编剧,导演蒋维国执导,中国台湾地区著名演员金士杰,上话党委书记、一级演员田水等联袂出演。

上话版《父亲》海报

《父亲》讲述了一位患有阿尔茨海默病的老人安德烈(金士杰 饰演),在与女儿安娜(田水 饰演)的相处过程中,不断陷入记忆与现实交错的时空漩涡。通过交替展示阿尔茨海默病患者的视角与患者家属的视角,制造出具有悬疑效果的混乱感,随着不合理的情节逐步推进,不禁令人猜想这一切是不是什么人做了什么样的预谋。

剧照

编剧弗洛里安·泽勒巧妙地利用了“眼见为实”,从无法辨别现实和妄想的人的角度讲述了这个故事,新颖的叙事方式为其斩获无数殊荣。

该剧本曾于2014荣获法国重量级戏剧奖项——“莫里哀戏剧奖”最佳剧本,并于2015至2016年间提名托尼、劳伦斯·奥利弗、伦敦标准晚报、纽约外围评论协会等多重大奖之最佳剧本奖;迄今为止其多个舞台版本已在全球超过45个国家上演。

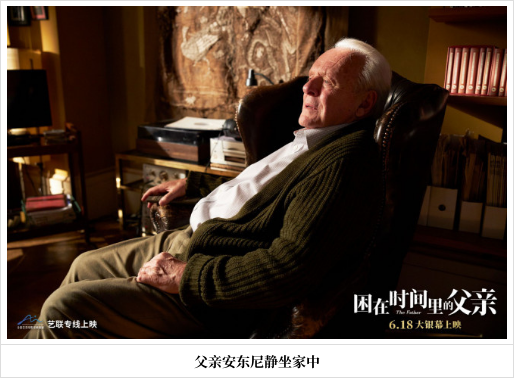

而根据话剧改编的同名电影《父亲》(又名:《困在时间里的父亲》)曾获多国电影奖超百项提名,并斩获包括第93届奥斯卡金像奖最佳改编剧本、最佳男主角(时年84岁的英国著名影星安东尼·霍普金斯捧回小金人)等三十余个大奖。

《困在时间里的父亲》剧照

由上海话剧艺术中心制作出品的话剧《父亲》,已经荣获第八届华语戏剧盛典最佳男主角、最佳女配角,2025上海·静安戏剧节“壹戏剧大赏”年度最佳男演员、年度大戏多个奖项。自2024年7月首演以来,更是获得了媒体的广泛关注与观众的热烈讨论,口碑持续高位,豆瓣评分8.7。

剧本的混乱与秩序

《父亲》以阿尔茨海默病患者安德烈的视角展开,剧情通过时间循环、空间转换呈现记忆与现实的交错。金士杰在接受澎湃新闻记者采访时,谈到剧本和角色对自己的挑战:“这一场你是张三,下一场就是李四,同样的人却身份错乱。读者会问:到底是‘鹿’还是‘马’?”但他形容剧本“非常舞台”,编剧利用有限空间制造窒息感,让观众陷入与患者相似的混乱。“但高明的在于,导演和演员要在乱中整理出秩序。”

金士杰饰演父亲安德烈

金士杰坦言此次排练时,常与导演、演员争辩:“难点在于判断哪场是真实,哪场是虚幻。比如‘忘记’的表演,到底是真忘记还是假忘记?抑或说,我们需要让观众感知到他在那一刻到底是真是假?”他提到,剧本阅读时曾因逻辑断裂而“几乎弃权”,但正是电影版的成功,以及老牌影帝的演绎让他决定接演父亲这一角色。“编剧有控制力,何时让观众不懂、半懂或真懂,这些都经过了精心设计。”

田水补充道,编剧泽勒擅长“对仗式写作”:“他写了《父亲》《母亲》《真相》《谎言》,各自戏里的同名角色却演绎着不同故事。结构打乱但很巧妙,不是顺序,是跳跃。”

舞台与视角的转换

《父亲》的舞台被设计为两面结构,从客厅逐渐变为养老院,道具随剧情推进逐一消失。剧终时,安德烈在八扇门中穿梭,每扇门后仍是同一客厅,隐喻被困于过往记忆的迷宫。田水饰演的女儿安娜则在一条走廊中有一段10分钟独白,成为角色“喘息的通道”。

田水饰演女儿安娜

金士杰指出,这种视角转换是剧本的核心:“作者让观众走进患者的主观世界。这一秒你刚起床,下一秒却要睡觉,突然问‘你是谁’——这种错乱感正是阿尔茨海默病的真相。”导演蒋维国则就此解说道,该剧是“让观众感觉被欺骗的悲喜剧”,“模糊的界限使人不自觉陷入剧情”。

个人经历与角色融合

田水在剧中饰演的安娜面临两难:照顾父亲还是追求自己的生活。她透露,自己的母亲曾是重度阿尔茨海默病患者。“排练其实是个内耗的过程,我必须翻出心底的记忆,这对创作有利,但对情感是损耗和熬煎。”她提到,有观众看完戏后决定“回家抱一抱妈妈”,因为突然理解了照顾者的挣扎,“每每想到这一点,我就挺欣慰的”。

剧照

金士杰则通过有关阿尔茨海默病纪录片和实地观察贴近角色。“我在上海时,看过一部养老公寓的纪录片,片中有名患者直接质问护工,‘你是不是偷了我的表?’,像小孩子的思维一样。这次排练时,我也会问田水:‘遇到这样的情况,您妈妈会怎么表达?’”他认为,父母的普遍经验能潜移默化转化为表演资源,“但角色厚度需逐步挖掘,一次难以吃透”。

剧场情缘与观众回响

金士杰是首次在首都剧场演出。在他看来,这座已经有70年历史的剧场“声场好,空间感十分舒适”。跟记者“盘道”,他不徐不疾地说,“我们现在所在的地方(首都剧场后台一楼118室),之前可是于是之先生曾经化妆的所在。您现在坐着的椅子,没准就是怹(tān)当年对着镜子坐过的地方。”

首都剧场后台118化妆间。摄影:王诤

田水同样对首都剧场一点也不陌生。30年前,她曾在此演出上话出品的历史大戏《商鞅》。“这里的舞台声场非常专业,使得观演关系很紧密,不管是演员还是观众,都会觉得(剧场)虽然大却不疏远。而且每次演出前后,人艺的工作人员都会在后台贴心地摆放茶水点心,这让我觉得特别亲切。你知道吗?30年前我来这里,就是如此。”

首都剧场后台放置的黑板,惯例是写演出安排,今次特为写上了“欢迎上话”。摄影:王诤

两人还都提到北京观众的热情与投入。田水说:“连演4天,剧场异常安静,观众看得十分专注。”金士杰则对该剧谢幕节奏提出自己思考:“情感高潮时如果突然关灯谢幕,会让人觉得太仓促了。这一处需要有更自然的过渡,让观众和演员的心理都有一个舒缓。北京的观众朋友们完全意会到了这一点。”