植入电极戒毒后,一起医疗试验引发的“副作用”争议

究竟谁需要为受试者所称的 " 副作用 " 负责,成为解决这起争议的主要难题。

文丨新京报记者 黄依琳

编辑 丨胡杰

校对 丨李立军

►本文 8192 字 阅读 12 分钟

张大有颅脑里装了两根细如发丝的电极,电极连着两条线,从头顶中央顺着耳后下来,会合后路过后颈,直到右胸口,与一块麻将大小的脉冲发生器连接,给脑内的电极供电。这样的系统,被称为 " 脑起搏器 "。

装上 " 这玩意儿 " 是 2021 年的 10 月 18 日。那天被推进四川大学华西医院的手术室后,电极被植入了张大有脑内的伏隔核。这是隶属于大脑的 " 奖赏系统 ",掌握着人类的快乐、欲望、成瘾的开关。

这类手术叫 DBS,脑深部电刺激。张大有加入的是用 DBS 进行治疗的临床戒毒项目,全名为 " 植入式神经刺激系统用于药物成瘾戒断后防复吸 "。该项目由苏州一家企业作为申办方,他们认为脉冲发生器发出的高频脉冲作用于脑部伏隔核,能驱除吸食海洛因的毒瘾。

2021 年 9 月 26 日,张大有在《知情同意书》上签下了自己的名字。吸食海洛因十来年,张大有穷尽了所有戒毒方法,均以失败告终。参加这个临床戒毒项目,在他看来,是一场赌局,也是最后的机会。

然而一年后,他复吸了。更让他难以接受的,还有开机后不能抑制的性冲动、购物欲、食欲,为了满足这些欲望,他想尽一切办法和异性亲密接触,赌博花去了二十来万,进了五次精神病院。

张大有的情况不是孤例。新京报记者联系了 2021-2022 年参与此项目的 60 位受试者中的 14 位,有 8 人表示有不能接受的 " 副作用 ",3 人表示有 " 副作用 ",但不太影响生活。剩下 3 人拒绝了采访。

2025 年 12 月,在受试者们参与试验的四年后,中国国家药品监督管理局为申办企业签发了侵入式脑机接口治疗药物成瘾的三类产品注册证。据媒体报道,申办企业称患者的 6 个月操守率(衡量戒毒工作成效、评估戒毒人员戒断效果的核心指标)达到 80%,10 年长期随访数据显示操守率为 69%。新京报记者就以上数据询问该企业,截至发稿未获回应。

申办企业和研究者告诉新京报记者,试验 69%-80% 的成功率与戒毒人群 90% 以上的复吸率对比,是一个 " 可以冲击诺贝尔奖 " 的医学突破。

关于受试者提及的 " 副作用 " 问题,申办企业称,试验数据显示在认知、人格、记忆以及生活与工作功能层面 " 未见明显不良副作用 ",假如有其他数据证明受试者提到的副作用与试验确实有因果关系,他们愿意赔偿。

但对于受试者来说," 证明 " 存在不小的难度,他们咨询了有鉴定资质的当地医学会,对方拒绝了鉴定,理由是受试者所陈述的 " 副作用 " 过于主观,无法判断。

究竟谁需要为受试者所称的 " 副作用 " 负责,成为解决这起争议的主要难题。

申办企业生产的脑深部电刺激系统,其中包括刺激器、导线、电池、体外程控器。网络截图

如全身过电一般,眼睛啪的一下变亮,眼前所有物质的颜色仿佛深了好几倍,忽然闻到了此前闻不到的味儿。

术后的第十天,张大有身体里的起搏器通上了电,他兴奋得不得了,话说个没完,坐也坐不住,总想起来跑几圈。最重要的是,毒也一点不想了,为了庆祝 " 戒毒成功 ",他那天喝了酒。但反常的是,以前他只喝二两白酒就醉,那天他喝了一瓶半,还没感觉到醉意。躺在床上,他兴奋到睡不着。

第二天,他开始 " 满脑子想的都是男女之事 ",他意识到不对劲,害怕马上就要收不住了,他立刻打电话约见医生,希望能给他调一下参数。

一位女性受试者术后的创口。受访者供图

医生手中和平板类似的程控仪就像蓝牙遥控器,里面有几千个参数,每调一次,张大有都感到酥麻的电刺激感。参数调低了,毒瘾就会上来,参数调高了,毒瘾虽然没了,但是随之而来的兴奋感又让他害怕。" 副作用太大了。" 他说。

在临床试验中," 副作用 " 的严谨说法是 " 不良事件 "。根据国家药监局、国家卫生健康委发布的《医疗器械临床试验质量管理规范》," 不良事件,是指在医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件,无论是否与试验医疗器械相关。"

上海市汇业律师事务所合伙人赵晋律师曾处理过医疗试验中涉及不良事件的纠纷,他介绍,不良事件与医疗器械之间的关联程度通常分为五种:肯定有关、可能有关、可能无关、肯定无关、无法判定。" 受试者的反馈可能是一个动态的过程,需要医生进行持续观察,才有可能进行综合判定 "。此外,他还提出,研究者在发现或知晓受试者参加试验期间存在身体上或心理上的不适时,应当予以记录并记载在不良事件报告表中。

张大有称,他不记得医生对他的 " 不良反应 " 做过记录。伴随着疯狂的性冲动,张大有还发现了其他令他恐惧的 " 不正常 " 欲望,比如,看到电视里踢足球,就想买一场球赌一下,从前他只买一两百块的刮刮乐 " 小愉小乐玩玩 "。又比如,玩游戏就想不停地杀人。为了找到实实在在的刺激,他每顿饭都要吃下两根大葱,往死里放辣椒。

在他的要求下,医生把起搏器的电关了。就像从一个万丈深渊掉下去,关机的一瞬间,张大有拽住医生的手,一下瘫坐在地上。相比于开机,他更受不了关机," 我求他们赶紧开,开了我才终于活过来了……我想完了,依赖上这机器了。"

张大有所说的这种 " 绝望 " 的感觉,也在其他几位受试者口中得到了印证。吴军说,他也没想到这机器能上瘾,关机后,他就像掉进黑洞一样,蔫儿了。但是一开机,他就感觉回到了 20 多岁,精力充沛。易伟成给身边的几位女性发黄色图片,其中包括其他女性受试者、研究者,甚至还有他自己的母亲。术后约半年,易伟成因猥亵儿童罪被当地法院判处三年十个月有期徒刑。

也有人的感受则相反,一位男性受试者抱怨性功能大不如从前,此外,他还有反应慢半拍,智力下降的感受。和别人聊天时,他会突然大脑一片空白,再也接不上对方的话。脑子变慢的 " 不良反应 ",还有一位男性受试者也提到,但令他更烦恼的是,在工地上班的他,不敢再干重体力活,因为脉冲发生器压得他胸口疼。

女性受试者的 " 不良反应 " 有所不同。一位开机后脾气狂躁,莫名其妙地和身边的人干架,毒瘾也没有戒掉,瘾来的时候全身如万蚁噬骨。而关机时,她的焦虑消失了,但毒瘾引发的躯体难受还在," 开机不开机,我都在崩溃。"

另一位女性也出现了焦虑和狂躁,开机那段时间,她常因小事打一岁的孩子,睡觉时她总会突然着急地醒来,好像有什么事需要马上要做似的。

幸运的是,两位女性如今都脱离了药物依赖,但她们都不认为和手术有关," 都是自己下了很大决心,硬扛过来的。"

据《中国医药报》报道,2018 年,由一家医疗器械有限公司作为申办方,第四军医大学唐都医院、中国药物依赖研究所领衔的 " 植入式神经刺激系统用于药物成瘾戒断后防复吸 " 临床试验,在全国多家试验中心展开,研究试点还包括四川大学华西医院、中南大学湘雅二医院、南方医科大学南方医院等。

在项目的宣传中提及," 开展脑起搏手术临床项目,不仅能够有效抑制对毒品的渴求,提升患者拒绝毒品的能力。而且相比以前的手术更加安全,无副作用…… "

该项目招募戒毒志愿者条件中有一条写道," 阿片类药物依赖病程 3 年以上,采用至少 3 次以上系统的非手术疗法戒毒治疗无效,最终因对药物的心理依赖顽固存在,难以克服而导致复吸。" 项目研究者、四川大学华西医院神经外科主任王伟解释,这些被招募的受试者是 " 死磕,没得救的瘾君子 "。

多位受试者在接受记者采访时,称自己愿意参与项目是抱着 " 死马当活马医 " 的心态。张大有起初非常谨慎,后来他咨询了一位认识的戒毒医生,医生告诉他几天前正好有试验申办方——一家医疗器械公司来做宣传,他亲眼见过一例动过手术的患者,效果还凑合。

医生把这家公司的临床总监微信推给了张大有。和总监聊了四五个小时后,张大有觉得他懂行,抱着试一试的心态加入了项目。

张新的疑惑是在见到申办方带来的一位 " 精神挺好 " 的受试者(该受试者告诉新京报记者,他的 " 不良反应 " 少,但毒没戒掉,已复吸)之后打消的," 如果真有他们说的那么好,干脆戒了算了。" 在此之前,和其他受试者一样,张新也试遍了所有戒毒手段,结果都以复吸告终。

还有受试者称,加入试验是因为看到 " 戒毒红人 " 顾瑛发布的视频。了解到他们对手术感兴趣后,顾瑛会对其进行劝说。其中有三位受试者提到,顾瑛亲自来到他们的老家劝说,并承诺在试验期间会照顾他们。

在《中国青年报》的一篇报道中,顾瑛提到自己曾经 30 次戒毒 3 次自杀,戒毒成功后,她成为一名专职戒毒咨询师。顾瑛在 " 戒毒圈 " 有一定知名度,某平台上她有 3.9 万粉丝。在她发布的 " 顾瑛实探戒毒技术 " 的系列视频中,她访问了多位脑起搏器戒毒试验的受试者,反馈都是正面的。

多位受试者提出,顾瑛多次告诉他们,这项试验不但能戒毒,甚至可以治疗阿尔茨海默病。

新京报记者联系了顾瑛,她称介绍受试者参加医疗试验是出于好心," 那些家里没有钱,又自控能力差的孩子们怎么办呢?我唯一能想到的就是脑起搏器。"

据另两位在戒毒圈也有一定影响力的人员称,他们接到了申办方的邀请,对方提出每介绍一人进组,可以给 1 万元的介绍费。顾瑛对此并不否认,她说,对方给的是 " 辛苦费 "。

申办企业对此的回应是,他们所支付的是给这些能接触到戒毒人员的 " 老师 " 们做公益的费用," 他们告诉病人这个手术是什么,可不可以做。"

为张大有做手术的是四川大学华西医院神经外科主任王伟,他接受了新京报记者的采访。

在 DBS 之前,王伟就曾做过脑损毁戒毒手术。据《南方周末》发布于 2004 年的一篇报道,这个方法是 " 通过两条深入脑内的金属针发射正负相反的电流,摧毁吸毒形成的犒赏性神经中枢 "。数据显示,截至 2004 年,全国接受损毁术戒毒的患者超 1000 例。

王伟认为,脑毁损戒毒手术 " 喜忧参半 ",毒瘾去除得比较干净,但因为损毁了左右脑组织深部引发毒瘾的 14 个靶点,引发了核团毁损手术相关的并发症," 这是不可逆,也是不能被接受的。"

2004 年 11 月 2 日,经卫生部科教司、医政司及办公厅共同签署的通知文件《关于立即停止开展脑科手术戒毒业务的通知》正式下发,暂时叫停了毁损术。

王伟说,正是在这样的背景下,DBS 走入了包括他在内的神经外科专家们的视野中。DBS 手术由法国神经外科医生和物理学家 Alim Louis Benabid 在 20 世纪 90 年代发明,最初被运用在晚期帕金森病患者身上。据王伟回忆,DBS 手术用于治疗帕金森病在 21 世纪初传入中国后,在 2005 年左右逐渐增多。

一位受试者术后能看见耳朵侧边的导线形状。受访者供图

现有资料显示,国内最早将 DBS 运用到戒毒治疗的是上海仁济医院神经外科。参与该研究的王桂松主任向新京报记者回忆,2004 年该项目与上海市禁毒办合作,在获得了上海仁济医院伦理委员会的批准下开展。参与研究的患者共三名,经过 3 个月的临床观察,均无复吸现象。在该研究的论文中提到," 不需要破坏神经核团,与传统毁损手术比较具有可逆性、治疗的可调节性和微创等突出优点。"

但王桂松目前已经不再做相关研究,他认为目前样本量太少,无法得出确切的结论。

2008 年,第四军医大学唐都医院神经外科中心开始了 DBS 治疗成瘾性脑病的研究。在第四军医大学发布的论文《自制新型 DBS 刺激伏隔核 / 内囊前肢用于药物成瘾戒断后防复吸的临床研究》中,作者提到,2008 年开展的是 DBS 对恒河猴海洛因强化作用影响的研究,结果显示高频 DBS 能够显著降低成瘾模型猴的觅药行为。

研究中 DBS 刺激系统所使用的产品,是由唐都医院与一家医疗器械有限公司合作研发的。2014 年,唐都医院纳入 8 例受试者进行研究,据该企业介绍,在术后的 6 个月随访中,5 例没有复吸。

上述提到的医疗器械有限公司,正是张大有等受试者参与的 " 植入式神经刺激系统用于药物成瘾戒断后防复吸 " 临床项目的申办方,论文作者后来成为该企业的临床总监。

申办企业向新京报记者出示的一份文件显示,该企业研发的第三类医疗器械 " 用于阿片类药物成瘾患者防复吸治疗的植入式神经刺激系统 " 在 2017 年获得国家药监局批准。此后,经过国家药监局批准进行临床试验,2018 年由唐都医院牵头,在全国多中心开展了 " 植入式神经刺激系统用于药物成瘾戒断后防复吸 " 临床项目。经专家委员会讨论决定,项目需要纳入 60 例受试者,随机分为 20 例对照组和 40 例试验组。

另一位参与评估的第三方团队专家谌红献告诉新京报记者,第三方团队由国内五个临床戒毒治疗的专家组成,为了保证可信度,独立于该项目,主要工作是对项目结果进行跟踪评估。据谌红献介绍,在第一批 26 例评测中,有 17 例保持操守,没有复吸,成功率达 65.38%。他估计,第二批 43 例的成功率也 " 应该差不多 "。

申办企业称,手术已在 2024 年初全部完成,11 月所有数据均上报国家主管部门。一年后,2025 年 12 月 15 日获批上市。随之试验数据也披露出来,申办企业在接受媒体采访时披露," 患者的 6 个月操守率达到 80%,10 年长期随访数据显示操守率为 69%。"

申办企业给新京报记者播放的视频中显示,一位受试者称,接受治疗后他的毒瘾不再犯了,整个人精神了不少,如今生活幸福,妻子也不再和他吵架。申办企业称,回访后得知成功戒毒的案例不少。

在上述视频中,受试者没有提到不良反应。对此,申办企业告诉新京报记者,不良反应 " 几乎没有 "。根据五位临床戒毒专家根据专业的评估方法给出的结论,在认知、人格、记忆以及生活与工作功能层面 " 未见明显不良副作用 "。

在一份受试者提供的《知情同意书》中," 可能的风险和救治预案 " 的条目里提到,测评期间和临床评价过程中均可能引起不适," 包括但不限于渴求增加 "," 任务测量测评时间较长,可能会出现无聊、烦躁等情绪反应 ",对于一些受试者提到的 " 不良事件 " 没有提及。

部分受试者反馈,因手术本身造成的脑出血、感染或皮肤溃烂等问题确有发生,但大部分都得到处理。

" 怎么证明身体上遭受的‘不良事件’和项目有关系?" 这个问题始终困扰着一些自称有副作用的受试者们。

张大有一提到这个问题就情绪失控。这些年他想起诉申办方企业,但找了三个律师,都以因果关系很难判定拒绝受理。

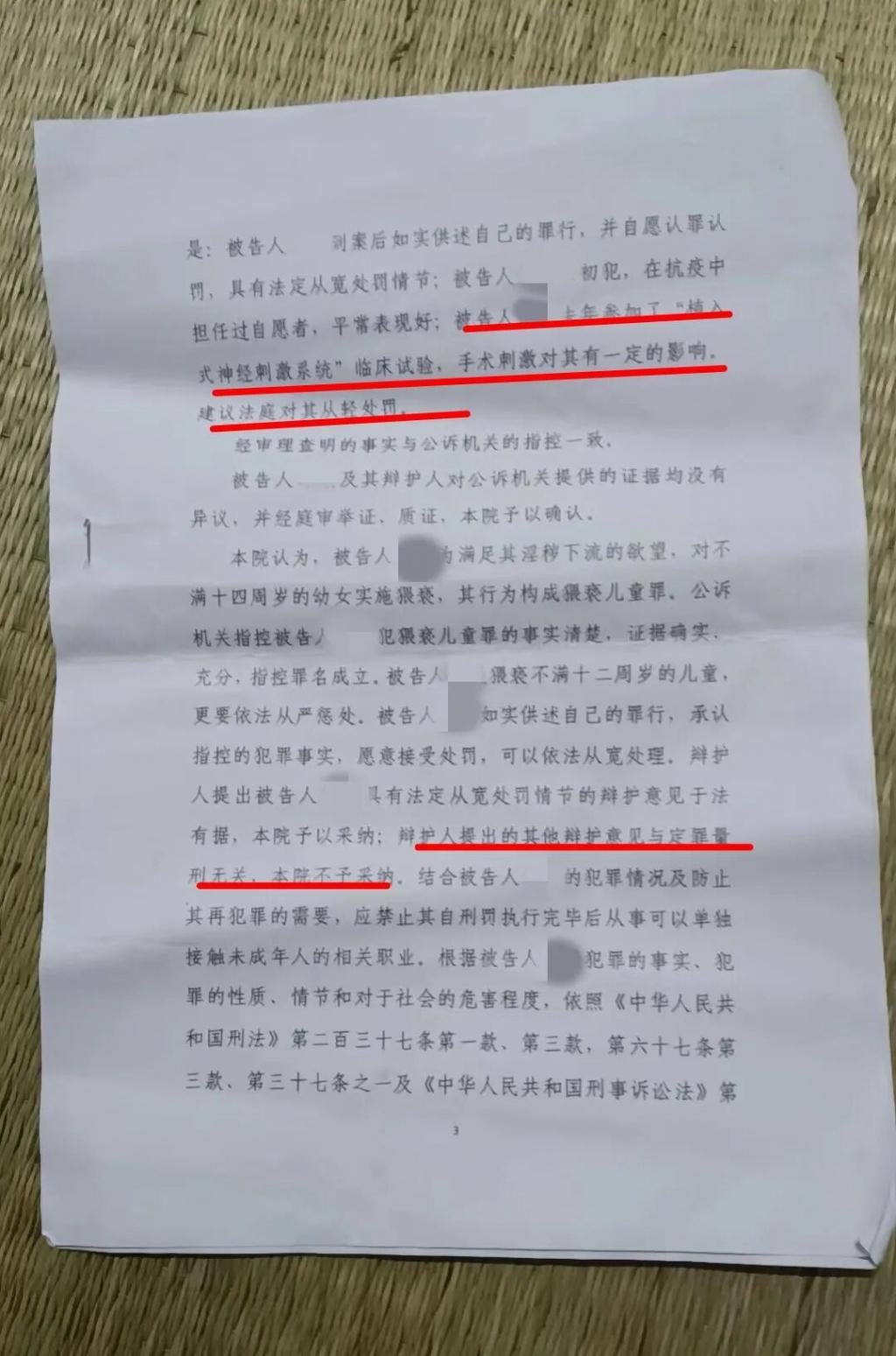

易伟成因猥亵儿童罪被起诉后,代理律师也向法院提交了与 DBS 手术相关的证明材料,但缺乏最关键的证据——易伟成所称的 " 不良事件 " 与其犯罪行为有关的鉴定,法院不予采纳。

张大有打了有鉴定资质的当地医学会电话,对方在内部讨论后给出回复," 你提到的损害都是主观的感受,很难通过客观的资料来给出判断。"

针对受试者提到的 " 不良事件 ",该项目的研究者王伟认为 " 肯定和项目试验有关系,刺激伏隔核,等于刺激的是大脑的奖赏系统,食色也是奖赏,躁狂、心率快、性功能增强都是刺激后可能产生的反应。" 但他也强调,参数及时调整是可以迅速恢复正常水平的,但如果受试者没有及时反馈,或者反馈后没有得到及时调整,可能会变成恶性刺激。

易伟成的判决书。法院认为其犯罪行为与临床试验存在关系的意见,与定罪量刑无关,不予采纳。受访者供图

多位受试者提到,他们感受最 " 异常 " 的时刻是在调整参数时发生的。一些人产生了对研究者专业能力的质疑——他们到底会不会调,为什么无论怎么调,都那么难受?

王伟回应称,参数调整无法立竿见影,人脑内有 140 亿到 150 亿个细胞,参数也有几千个,不可能一开机就能精准定位到适合的参数。" 一方面脑神经极其复杂,另一方面技术又比较新,我们也需要摸摸方案,以后推广到临床中也免得大家走弯路。"

王伟并不认为受试者提到的 " 异常 " 属于 " 不良事件 ",他提出人的感受各有不同," 打个比方,我吃火锅我觉得非常辣,但你吃火锅不觉得辣。" 据他介绍,大部分人在吸食毒品的前半年性欲旺盛,但超过半年之后就会出现严重的性无能。他们的欲望被毒品替代了,就像魔鬼一样被勾住,但是如果做了手术,欲望回来了以后,可能会觉得反差非常大。" 不要把并发症和疗效混在一起,一点耐受反应都受不了,在强制戒毒所老往墙上撞,痛不欲生的感觉怎么就忘了呢?"

此外,受试者提到的其他症状,诸如抑郁、强迫、消费冲动等,究竟是成瘾伴发的,还是试验带来的,研究者也没能给出肯定的答复。据北京大学医学伦理委员会办公室主任赵励彦介绍,成瘾人群中大量存在冲动控制障碍,其中就包括病理性赌博(即无法拒绝赌博)的冲动。

她提出,如果要对 " 不良事件 " 做出评估,需要研究者对受试者术前和术后、开机和关机的反应进行对比。如果术后开机的变化已经偏离了正常人的行为范围,比如只有嫖娼这种高风险的性行为频繁进行才能满足对性的渴望。在这种情况下,不论受试者自身是否接受这个变化,它都可能被判定为 " 不良事件 ",具体怎么判定需要专家来决定。

赵励彦认为,假如举证责任到了受试者一方,需要事后去证明因果关系困难重重," 第一,这些伤害是否发生过,他们需要拿出证明。第二,涉及行为学,且需要和手术挂上钩,这两点都很难。"

张大有已经多次找到项目申办方要说法,但均 " 谈崩了 "。在张大有提供的聊天记录中,他的诉求是对方赔偿赌博输掉的资金,治疗因过度刺激肠胃引发的胰腺炎,在医院治疗抑郁症的费用等。

聊天记录显示,申办企业 " 出于人道关怀 " 对以上诉求进行回复," 关于赌博不予支持;关于其提到胰腺炎、肠胃检查等费用,需要委托具有资质的鉴定机构鉴定,如确定与植入脑起搏器有因果关系,公司将根据鉴定结果以及实际发生的费用,按比例承担相应费用。"

根据《医疗器械临床试验质量管理规范》第四十三条," 受试者发生与医疗器械临床试验相关的损害或者死亡时,申办者应当承担相应的治疗费用、补偿或者赔偿,但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。"

张大有向新京报记者解释,如果对方不赔偿,能给他治好所遭受的伤害也可以接受。但因没能找到鉴定机构,双方的赔偿事宜历经了近四年的漫长拉锯。

张大有所咨询的一位律师告诉他," 这个事情太前沿了,要打官司的话,可能需要在北上广这样大城市的法院起诉,另外还需要请对医疗这块非常了解的专业律师。"

对张大有关于 " 证据 " 的困惑,赵晋解释," 举证责任不一定是完全在受试者。在受试者提交参加了试验以及受到损害的初步证据后,研究者或医疗器械的生产者主张不承担责任的,应当对医疗产品不存在缺陷等抗辩事由承担举证证明责任。"

针对受试者的诉求,项目申办方也有难处。他们告诉记者,在专家已经得出结论 " 未见明显不良副作用 " 的情况下,他们无法接受受试者提出的赔偿。

对于那些戒毒失败的案例,申办企业只能给予一些人道主义关怀的安慰,比如《知情同意书》中提到的,如果确定复吸,将提供戒毒治疗。" 一个试验有几个失败的案例很正常,但是他们漫天要价,我们承受不了。" 申办企业一位负责人说。

在新京报记者获得的一份《知情同意书》中,提到申办方已为受试者购买了临床研究商业保险。申办方解释,该保险的类型为医疗器械临床试验责任险," 除非出现死亡、伤残等严重的不良事件,如果仅仅是认定的轻微副作用,是不会赔的。" 记者经对比发现,大部分临床试验责任险都没有包含医疗器械导致的精神损害。

在处理实际案例中,赵晋律师常觉得可依循的规范不清晰。在临床试验领域缺少效力更高的法律,规章制度层面虽然都提到了与试验有关的伤害需要进行赔偿,但怎样认定伤害?如何赔偿?缺少更为具体的操作规范。

北京大学医学人文学院医学伦理与法律系教授王岳告诉新京报记者,目前医学上对 DBS 戒毒的 " 主观感受类副作用 " 尚无统一标准,但实践中有三级评估体系,平衡 " 主观 - 客观 " 的关键在于建立个体基线数据:术前需完成全套神经心理评估,术后每 3 个月对比变化,超过基线 2 个标准差即视为异常。

如果产生民事纠纷或行政诉讼,该类问题应该向专业的司法鉴定机关申请鉴定,重点要求对 " 神经调控相关精神症状 " 进行专项评估,而目前全国有多家医院有精神鉴定相关部门可提供这方面的鉴定。

同时他也提到,若相关产品已经上市,发现与受试者相同的副作用,企业应在 24 小时内启动上市后监测,6 个月内提交风险分析报告。

截至发稿前,接受采访的 11 名受试者,身体中的 " 脑起搏器 " 已经全部关了机。有 3 人取出了埋在右胸口的脉冲器,至于脑袋里的两根硬线,可能要跟随他们一辈子了。做手术时,他们的头皮被切开再缝合,现在两侧约 6 厘米的切口处还留下疤痕。如果要取出电极,还需要再动手术开脑袋,他们不想再遭这个罪了。

在表示不能接受 " 不良反应 " 的 8 位受试者中,仅有张大有准备起诉,但他咨询了多家法院均未受理。一位不想 " 纠缠 " 的受试者说,除去担心官司打不赢,他还担心万一闹崩了,身体里的脉冲器还能取出来吗?