浙江宣传:到“群”中去,更要到群众中去

在信息化条件下,工作专班、攻坚团队、联络组、服务队等线上线下的工作 " 群 " 屡见不鲜,几乎人人都在 " 群 " 中、人人都是 " 群 " 众。这些 " 群 " 在推进工作、为民服务方面发挥了重要作用。

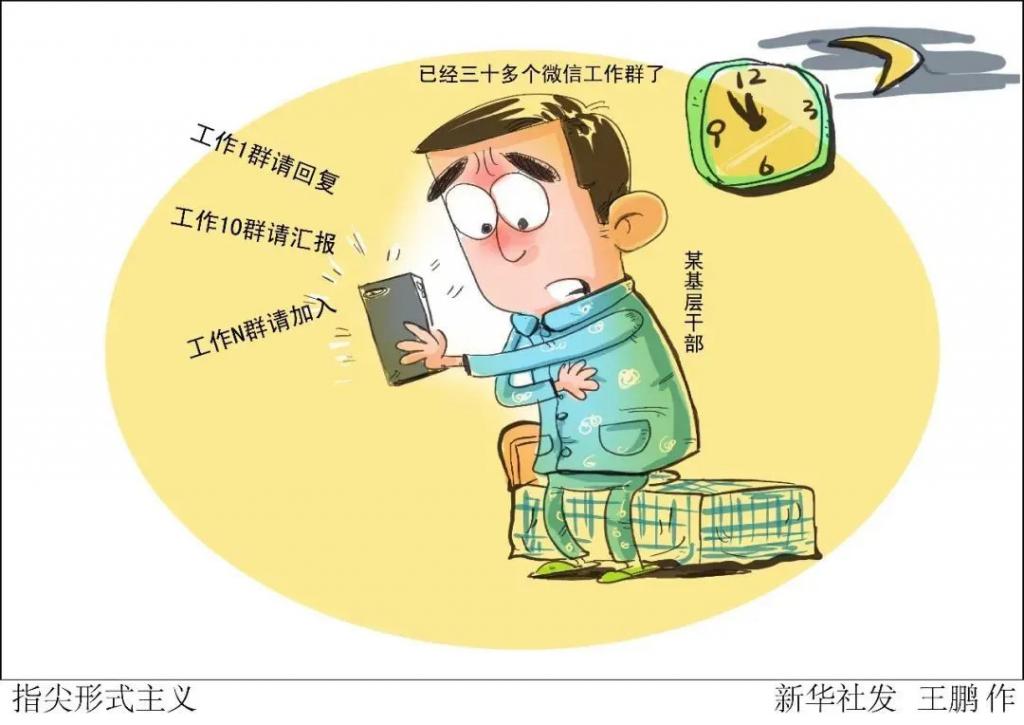

然而," 群来群往 " 中,一些 " 群 " 却变了味。有的干部对 " 群 " 产生了 " 路径依赖 ",在 " 群 " 中的时间多,到基层、到群众中去的时间少,有的 " 群 " 变成了 " 作秀群 "" 包袱群 "。这些行径背离了党的群众路线,是脱离实际、作风不实的表现,究其本质还是官僚主义、形式主义这根藤蔓上结出的苦瓜,不容忽视。

图源:视觉中国

组建 " 群 " 的初衷本是加强沟通、集思广益、协调联动,提高工作效率、解决实际问题。但笔者发现,由此也产生了一些问题,主要呈现为以下几种类型:

比如,形式主义的 " 往来 "。有的干部游离在群众之外,在 " 群 " 里收收文件就自诩 " 调研到位 ",在办公室里对着屏幕点点数据就宣称 " 掌握实情 ",在会议室里开场闭门座谈会就等同于 " 听取意见 "。有的干部虽然牵头或参加了调研团队 " 群 ",看似是走到了群众中,却只是 " 车轮子转转、隔着窗户看看 ",走马观花、流于表面。殊不知,真实情况经过层层 " 转发 ",已失真走样。这种 " 不见面 " 的工作方式使调研人员容易陷入 " 信息茧房 ",与群众越来越远。

比如,话语体系的 " 脱节 "。一些干部在 " 群 " 里常常讲得头头是道,在群众面前却处于失语状态。例如,有的干部习惯 " 大话套路 "" 自说自话 ",与群众日常语言脱节,容易陷入沟通的困境。还有的干部讲政策像念经,做宣传像背书,群众听了云里雾里、不知所云。

比如,需求对接的 " 错位 "。有的干部做项目不蹲点问需、不进村入户,全凭主观经验、过往习惯就在 " 群 " 里拍板。有的干部推动工作靠开会发文,不注重实地考察了解工作推进情况、政策实施效果。有的干部把 " 自己认为群众需要 " 等同于 " 群众的真实需要 ",政策落地时像隔山打牛,看似做了很多事,实则 " 剃头挑子一头热 "。这些都与群众需求相脱节,没有做到聚焦,群众要么无动于衷,要么满腹牢骚。

当陷入 " 群 " 之窠臼,开展工作很容易看不清、穿不透、辨不明、干不实。长期在 " 夹心层 " 折腾,空对空、虚对虚,只会与群众渐行渐远,无法真正解决群众的急难愁盼,原本亲密无间的 " 鱼水关系 " 也会逐渐滑向 " 油水关系 " 的轨道。

漫画《指尖形式主义》 图源:新华社

如何检验工作成效?如何做到密切联系群众,让群众可见可感可及?前不久,两位爆火出圈的 " 明星 " 干部给了我们很好的答案。

杭州一名 80 后街道干部为了摸清外卖小哥们的痛点,并没有简单地停留于线上问卷、会议室座谈,而是转换身份,利用业余时间实打实当了 60 天骑手,骑行约 2900 公里。

这种 " 脚底板的丈量 ",是以脚步为尺,在与群众同走一段路、共经风雨中,把群众的难处看在眼里、记在心上。送餐路上记下的诉求、休息间隙聊出的期盼,最终转化为 " 骑手友好服务街 " 的改造方案,落地成便民换电柜、维修站 …… 每一项举措都精准对接骑手们的需求,让政策的温度真正抵达民生一线。

河南周口市的一名基层干部,被乡亲们亲切地称为 " 蹭饭书记 ",他带着鸡蛋、牛奶等 " 饭票 " 去村民家 " 蹭饭 ",看似随意,实则藏着他走村入户的真心、访贫问苦的真情、扎根式陪伴的真意。就像这位干部说的,一碗面条子就像一座桥梁," 话匣子打开了,干群关系拉近了,隔阂消除了 "。

这种 " 舌尖上的体验 ",是以饭桌为桥,在与百姓共喝一盆热汤、共唠几句家常的暖意里,让群众愿意敞开心扉、倾诉心声。正如村里人常说的,评价干部亲不亲民、工作扎不扎实,就看他到村里时,狗咬不咬他。干部来得勤、走得近,炕头坐得多了、田埂踩得熟了,村里的猫狗都认得出这张 " 熟面孔 ",自然就能融入百姓生活。

" 脚下 " 与 " 舌尖 " 的工作路径有别,但都诠释着 " 心贴心 " 的密码。不能止步于 " 群 " 里的交流互动,而是要带着对 " 人 " 的深刻理解、对 " 情 " 的敏锐感知,走出 " 群 "、走进群众的生活场景,了解群众的安危冷暖,解决他们的急难愁盼。正如习近平总书记强调的:" 调查研究多了,基层跑遍、跑深、跑透了,我们的本领就会大起来,我们的认识就会产生飞跃,我们的工作就会做得更好。"

" 蹭饭书记 " 董桂林拿着碗走向村民家 图源:" 央 · 广网 " 微信公众号

无论时代怎么变化、技术如何更迭,群众路线这个老办法,始终是管用的硬办法、好办法。那么,如何始终保持 " 群 " 之为民的本色,进而拥抱亿万群众这个大 " 群 " 呢?

要知道广大群众在哪里。群众路线永远不过时,过时的只有脱离群众的人。干部不管在哪个地方、哪个单位、哪个岗位工作,都始终是群众中的一员,任何时候都不能忘记应该 " 为了谁 "" 依靠谁 "。田间地头的农人、车间流水线上的工人、社区里的大爷大妈、街头奔波的创业者 …… 这些都是干部最亲近的人,也是 " 朋友圈 " 里最该珍视的 " 人脉 "。群众不只在 " 群 " 中,更在辽阔的现实生活和网络世界里。群众在哪里,干部就要到哪里去,工作就要延伸到哪里。

搞清楚真实情况是什么。在调查研究中,干部要真正沉下去捞 " 活 " 鱼、摸实情。既要顺应新形势,善于利用新技术走好网络群众路线,也要多扎进一线听民声、访民情,群众才会真心实意 " 相告 "。这样,工作成效如何、短板在哪里、该如何改进,才能做到心中有数。心中有困惑、想不出点子、工作卡壳了,到人民群众中走一走、看一看,虚心求教,也许就能茅塞顿开,找到答案、得到办法。

下功夫办好每一件小事。小事连着群众的安危冷暖。细心观察了解会发现,小事往往藏在群众没说出口的欲言又止里、躲在群众不经意间皱起的眉头中。小事不能小看,小事必须实办。面对群众的操心事、烦心事,倘若束手无策、畏缩不前,只会让小问题拖成大麻烦。精准识别、准确回应群众的所急所盼,把痛点、难点、堵点转化为工作的发力点,用心释疑解惑、用力排忧解难、用情纾困扶危,这样才能接上地气、暖到人心,让群众感受到实实在在的获得感。

" 群来群往 ",绝不是陷在小圈子里自说自话、自弹自唱式的自我感动,而是从群众中来、到群众中去的务实行动。无论线上线下,只有走出 " 群 "、走进群众、深入群众,才能换来笑声、赢得掌声。