光明日报:挂过科也能保研,不意味着保研更容易

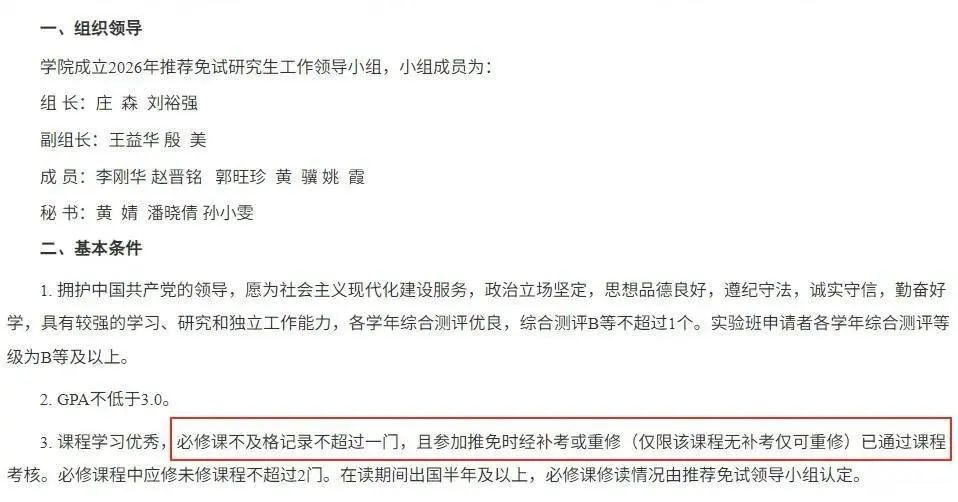

近期有不少学校放宽了保研标准,引发了舆论不小的关注。比如南京农业大学发布的2026年推免研究生工作方案就首次明确:允许必修课不及格不超过一门且经补考或重修通过的学生申请保研。

此外,西安交通大学2025年推免细则也规定,必修课程经一次补考或重修后及格的课程门数不超过一门,仍具保研资格;上海交通大学同样允许一门次课程有不及格记录,但要求必须在前三学年已重修通过。

这些学校的举措,打破了长期以来“挂科即无缘保研”的传统观念。一直以来,很多有志于保研的大学生,听到“挂科”二字就如临大敌。原因很简单,在很多院校,哪怕大一的一门课挂科,四年后——跟一届奥运会一样的间隔时长,依然不能保研。

这些大学还谈不上完全放开“挂科也能保研”,比如会限制“不超过一门”,要求“重修过”,但这种松绑仍然是必要的。毕竟“不能保研”相当于一种权利的剥夺,事实上有影响前途的力道。那么提供一定的容错空间,允许学生补救,这不失为一种有温度的措施。

这其实也是在给教师减压。因为挂科和保研关联,有时候会使一些老师不敢出太难的题,怕导致学生挂科,也怕学生“找老师”。这不是危言耸听,2024年某大学的改分事件,就曾经闹出过轩然大波,当事学生之所以要改分,理由也是“影响读研”。当然,这起事件里学生家长动用各种“关系”来改分才是批判的重点,但类似事件也会给不少老师带来心理阴影——挂科影响学生保研,学生会产生怎样的应激反应很难预料,那么不如“放放水”,给个高分,彼此都轻松。

当然,也要看到,挂科和保研的关联,仍是为了敦促学生好好学习,毕竟大学已经没有中考、高考的压力,“快乐的大学”可能就是不少大学生对四年生活的设想。

那么加重挂科后果,让学生谨慎、认真地对待每一门课程,这种适当加压也是必要的。只不过,这种压力加到什么程度,是“一票否决”还是“允许补救”,也有了更多的探讨空间。

另外也要看到,不将挂科和保研进行捆绑,并不意味着保研标准的放松。比如,一些学校开始对四六级提出了分数要求,有些还要求参加竞赛活动,有的还要参考综合能力,而一些学校还规定补考满分只有60分(这意味着学生的其他科目必须取得更高的分数才能提高整体绩点),这些都意味着想要保研并不容易,学生仍然需要格外努力。

这种思路其实也更值得鼓励,不轻易剥夺权利,允许一定的弹性空间,这相当于在起点“放宽准入”;但同时引入更多的评价指标,提高分数要求,这相当于在终点“严格考核”,也更有助于筛选出长期努力、会失误也会努力挽回、学术生活更加丰满的学生。

教育的目标或许不在于塑造完美无瑕的“学霸”,而是给予学生尝试、犯错和弥补的空间。我们真正值得期待的,是这种“有弹性但不放松”的制度能培养出更有韧性的研究生群体。