东北抗联遗址出土文物首次在京集中展出

东北抗日联军(简称东北抗联)是中国共产党创建最早、坚持抗日时间最长、条件最为艰苦的抗日武装,在白山黑水之间、林海雪原深处勇赴国难、英勇抗敌,在中国抗战史和世界反法西斯战争史上留下辉煌一页。澎湃新闻获悉,8月30日,东北抗联遗址出土文物特展在中国共产党历史展览馆开展,首次集中展出杨靖宇等领导的东北抗联遗址出土的一系列文物、标本1289件。

此次特展将珍贵文物、档案文献、历史影像、历史场景共冶一炉,进行立体呈现。以物叙事、以物证史,充分展现东北抗联艰苦抗战、功垂霄壤的光辉历史,充分展现中华儿女顽强不屈、血战到底的民族血性,充分展现中国共产党在全民族抗战中的钢铁脊梁和中流砥柱作用。

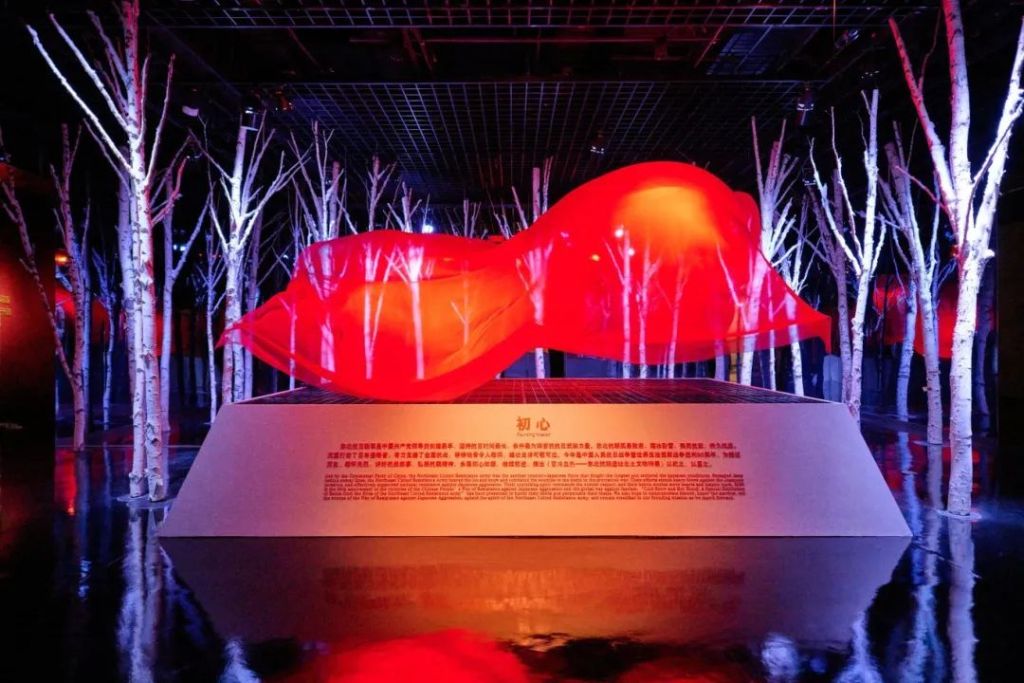

特展入口处,“初心”跃动 图片取自中国共产党历史展览馆公号文章

该展由中共吉林省委、吉林省人民政府、国家文物局主办,中国共产党历史展览馆、吉林省文物局、吉林省博物院(东北抗日联军纪念馆)承办,黑龙江省文物管理局、辽宁省文物局、内蒙古自治区文物局协办。展览将面向社会各界免费开放至2026年2月。

由密营战斗工事,见证抗联战士“抗”字当头

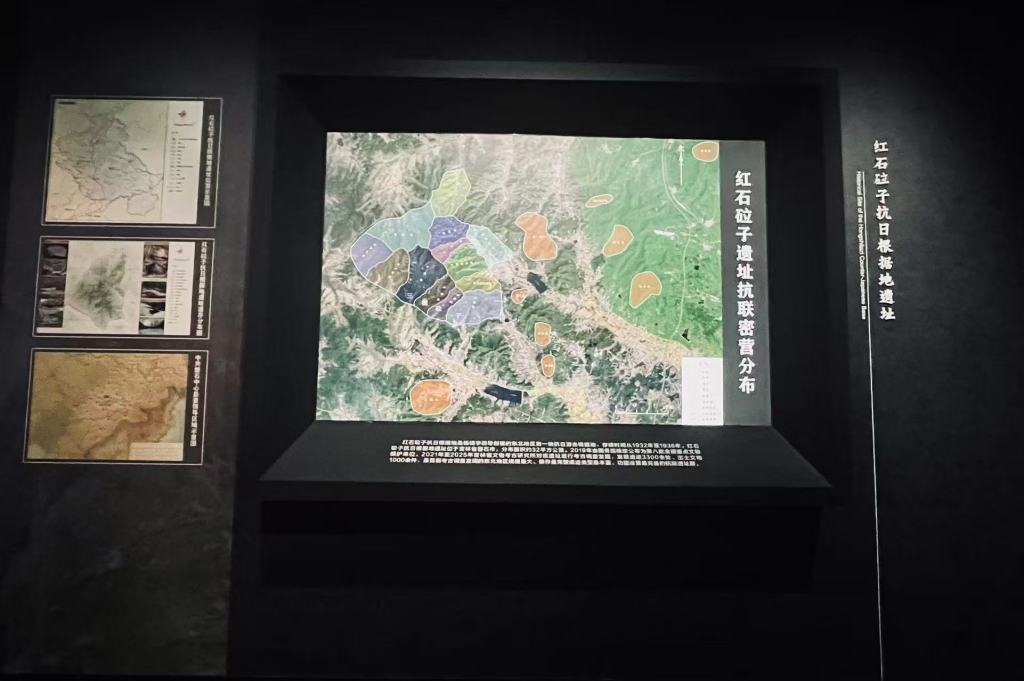

红石砬子抗日根据地是杨靖宇(1905年-1940年)领导创建的东北地区第一块抗日游击根据地,存续时间从1932年至1936年。其遗址位于吉林省磐石市,分布面积约32平方公里。2019年由国务院核定公布为第八批全国重点文物保护单位。2021年至2025年吉林省文物考古研究所对该遗址进行考古调查发掘,发现遗迹3300余处、出土文物1000余件,是目前考古调查发现的东北地区规模最大、保存最完整遗迹类型最丰富、功能设置最完备的抗联遗址群。

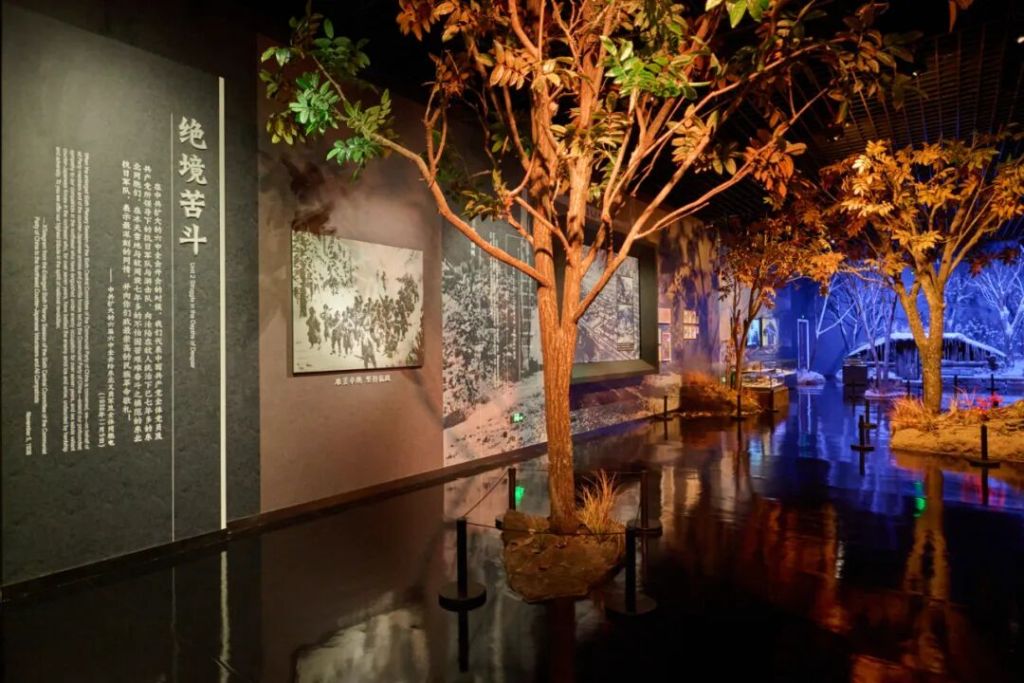

特展现场空镜 摄影 王诤

吉林省文物考古研究所副研究馆员,红石砬子遗址考古项目负责人孟庆旭告诉记者,本次特展中呈现的文物、标本以及遗迹复原展示,大部分都来自于红石砬子和鸡冠山(注:后者是东北抗联第三军的主要根据地,赵尚志、李兆麟等抗联将领曾在此战斗生活)两个遗址近年来的考古发掘和研究。

孟庆旭接受媒体采访 摄影 王诤

“比如作为抗联战士居住主要形式的密营,大体分为地窨子式、马架子式、天然式、霸王圈式几种。听这些名字就知道是来自抗联战士的口语,也反映了当年抗联的斗争语境,这些战士多来自东北地区下层贫苦淳朴的人民群众。”

“其中最主要、最典型的就是地窨子式,按照今天考古学的科学表述为半地穴式建筑。它一般靠近水源,背依山坡向阳而建,建造时向下出挖圆形的深坑,形成半地下形式,地上则覆盖草皮、树枝等用泥土封盖与山坡平齐,从而达到隐蔽的效果。”

红石砬子抗日根据地遗址出土的粮窖陶缸 。由右下陶缸剖面可见套缸内粮食种类庞杂,反映了抗联获取粮食的不易。 该图为主办方提供

“从特展上呈现的遗迹复原展示四壁烟熏痕迹和红烧土,我们能够还原地窨子环形火墙和地面火炕的取暖设施。相对设置的烟囱、室外火灶和烟囱下预留的抽风口,无不凝结着抗联战士的建筑智慧,保证了地窨子内受热均匀、火力旺盛的取暖效果,成为抵御严寒之苦的生存保障。他们通过吸取东北地区传统的简陋民居样式,根据当年的斗争形势和地理环境做出改良,牺牲了居住的舒适性,增强了隐蔽性。

红石砬子抗日根据地遗址考古发掘场景复原 摄影 王诤

“在红石砬子抗日根据地遗址内的地窨子仅出土少量瓷碗碎片,可见该处地窨子并非长期居住,只是抗联战士值守岗哨的临时居所。通过研究,我们其实发现每一处抗联密营,在出入口处都设有多道岗哨。每道岗哨一般都由明哨和暗哨组成,明哨多为地窨子式置于沟口边的坡脚上,暗哨则多设在坡上的密林里。当年,不论是杨靖宇将军还是赵尚志将军在扎密营的时候,都会设置多道岗哨,为保存自己,打击敌人起到非常大的效果。”

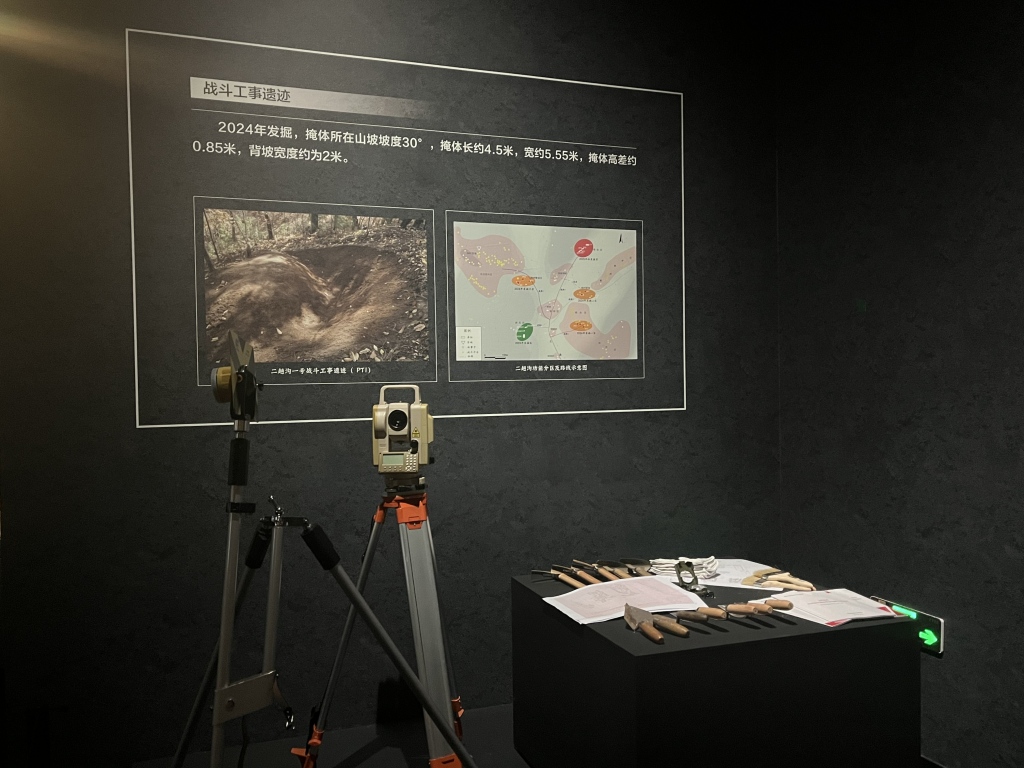

战斗工事遗迹 摄影 王诤

“在红石砬子抗日根据地,我们发现遗迹3300余处,绝大多数都属于战斗工事,这是在以往的抗联史研究中从来都没有提到过的。作为今人去理解抗联,抗联、抗联为什么“抗”字当头?就在于他们以密营为基地四处出击,对敌人进行袭扰打击,敌人同样也会进行围剿,由此密营内部才会设置这么多的战斗工事,以便于展开反围剿的战斗。”孟庆旭介绍道。

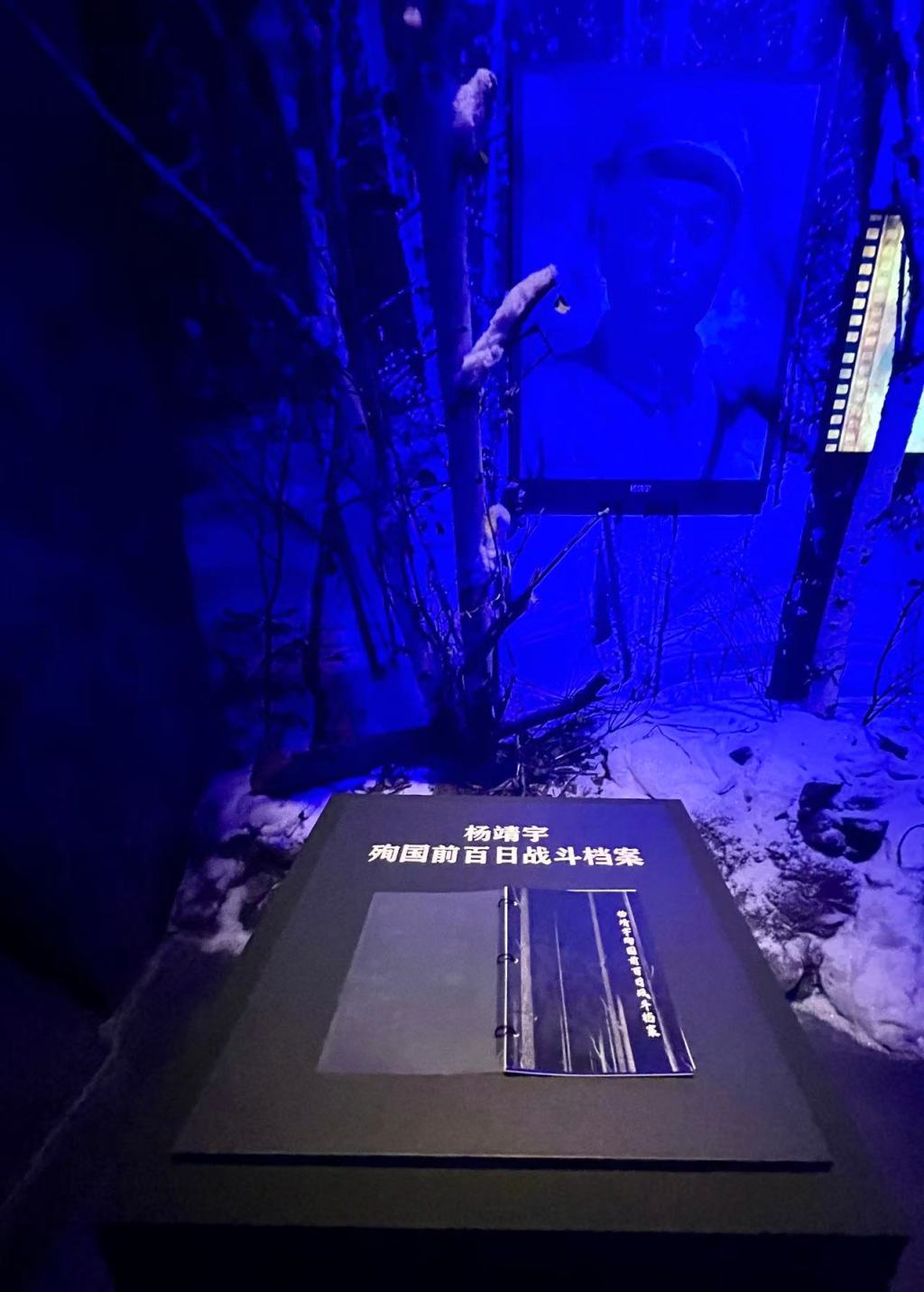

杨靖宇殉国前百日战斗档案 摄影 王诤

营造东北四季典型环境,“让文物回归历史”

特展引言中援用了毛泽东《论联合政府》(1945年4月24日)原文:“东三省的人民,东三省的一部分爱国军队,在中国共产党的领导或协助之下,违反国民党政府的意志,组织了东三省的抗日义勇军和抗日联军,从事英勇的游击战争。这个英勇的游击战争,曾经发展到很大的规模,中间经历过许多困难挫折,始终没有被敌人消灭。”

“密林考古”单元 图片取自中国共产党历史展览馆公号文章

烽烟已远,印记犹在。特展在全场域空间营造出东北春、夏、秋、冬四季的典型环境,以“密林考古—绝境苦斗—浴血奋战—丰碑永存”为叙事主线,以历史文献和考古资料为依据,以密营遗址考古发现为切入点,还原密营、哨所、作战工事遗址等历史场景,再现东北抗联将士战斗、生活之艰苦卓绝,再现冰天雪地铸忠魂之雄壮史诗。

尤为值得一提的是,为了复原东北地区特有的植被原貌,展厅中真实树立的白桦树、柞树等树木,包括展陈抗联战士当年食用的野菜、服用的草药,都是不远千里从长白山森林中移栽、采集而来。

木兰鸡冠山抗联密营遗址簸箕掌F4场景复原 该图由主办方提供

澎湃新闻记者注意到,在第一单元“密林考古”中,除了呈现以杨靖宇领导创建的红石砬子抗日根据地遗址外,“木兰鸡冠山抗联密营遗址簸箕掌F4”则应归为赵尚志领导创建的鸡冠山抗日根据地,两者共同讲述了抗联密营作为抗战堡垒发挥的重要作用。

据现场文字介绍:“F4共出土器物1192件,其中房内出土572件、房周边采集620件。种类丰富,房内有一定数量的铁钉、铁片、瓷片、瓷碗、玻璃碎片、碳化粮食、斧头、小刀等,房外以弹壳、弹夹、弹头等武器类和马掌、马掌钉、烙铁等马具为主。房内弹壳多位于房中部和西部;弹头多位于炕沿底部和中部;马具、工具类多见于房址中部;碳化粮食分布范围较大,位于东南部。”

“绝境苦斗”单元 图片取自中国共产党历史展览馆公号文章

抗联,红军长征,以及南方三年游击战争并称为“中国革命三大最艰苦”。第二单元“绝境苦斗”从抗联生存、生活、生产、医疗及苦中向阳的角度,阐述作为“不怕困苦、艰苦奋斗之模范”的东北抗联顽强的生命力和坚定的革命意志。

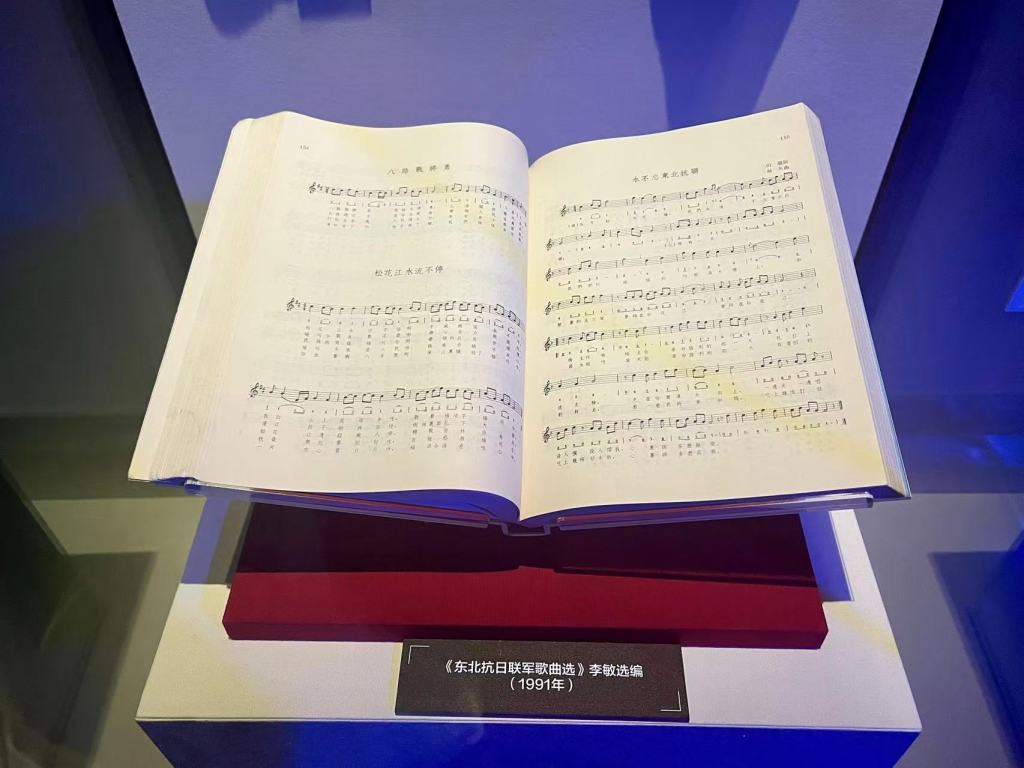

《东北抗日联军歌曲选》一书 摄影 王诤

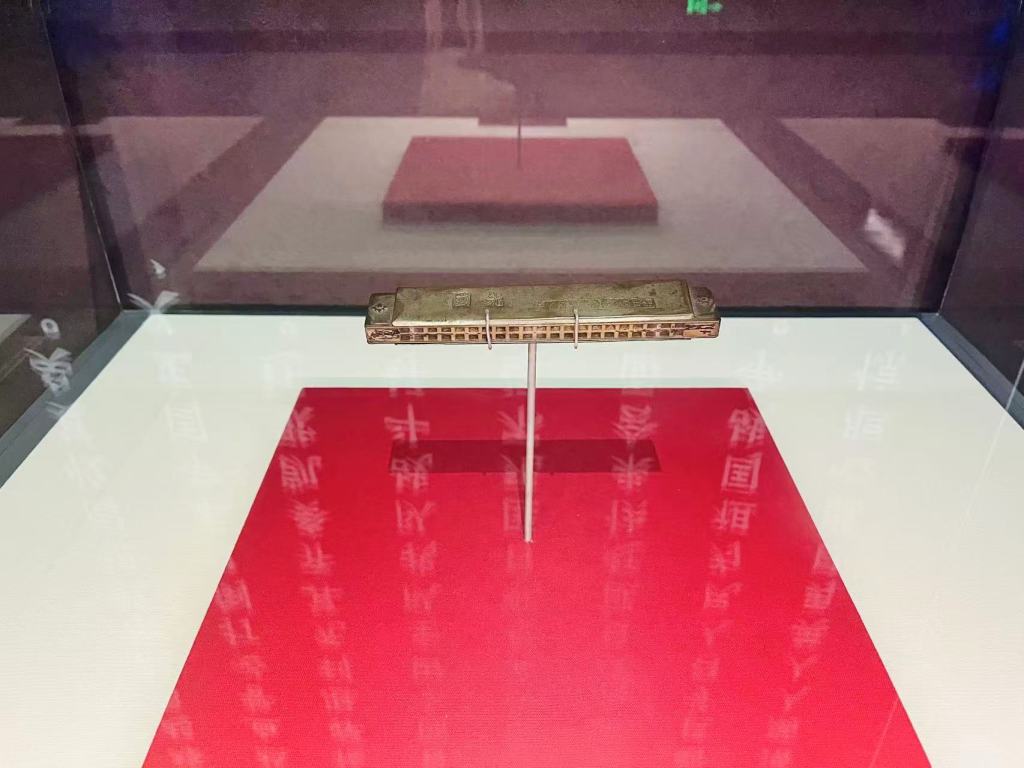

杨靖宇将军用过的口琴 摄影 王诤

与9月3日即将在全国上映的首部表现抗联全过程的电影《生还》相观照,该片改编自《风雪征程——东北抗日联军战士李敏回忆录》——李敏女士的父兄都牺牲在抗战期间的东北黑土地上,她本人更是在七岁时就加入列宁主义儿童团,十二岁正式参军上山成为一名抗联战士,并一直跟随部队战斗至新中国成立——展厅现场恰好就有厚厚一本李敏选编的《东北抗日联军歌曲选》,以及一把杨靖宇用过的口琴。足见即便在那么严苛的环境下,抗联将士们依旧爱写歌、爱唱歌,彰显出大无畏的革命乐观主义精神。

“浴血奋战”单元 图片据中国共产党历史展览馆

第三单元“浴血奋战”以东北抗联武器装备为载体,以抗联游击战术为引,讲述三大经典抗联战役——奇袭老岭、攻打依兰及冰趟子伏击战中蕴含的作战智慧和英勇气概;第四单元“丰碑永存”讲述杨靖宇、赵尚志、魏拯民、赵一曼、八女投江的英雄人物故事,敬礼牺牲在东北抗日战场上的著名抗日英烈和英雄群体姓名丰碑。尾厅铭刻东北抗联精神,附录近年来东北抗联考古及抗联文化研究成果、文献,赓续红色精神。

“丰碑永存”单元 图片据中国共产党历史展览馆

展览采用新理念进行策展、设计,突破传统图文展板方式,以考古遗址展示和场景还原为主要形式,通过“让文物回归历史”生动呈现,形成“历史场域-物质遗存-研究阐释-精神传承”四维阐释体系,引导观众自主感知抗联战士的生存困境与坚定信仰,实现历史认知从“被动接受”到“主动共情”的转化,立体呈现东北抗联精神的历史内涵与当代价值。

尾厅现场 图片据中国共产党历史展览馆