中国最长的跨市地铁,要来了

文 | 凯风

不是一城,胜似一城。

最长的跨市地铁,要来了。

刚刚,东莞地铁 1 号线正式开通运行,这座 " 双万之城 " 终于迎来第二条地铁,真正连线成网。

早在 2016 年,东莞首条地铁(2 号线)就已开通,而在 2013 年获批、2016 年完成立项的 1 号线,历经 10 多年终于修成正果。

对于一个不设区县、只有镇街、多中心模式且城区人口超千万的 " 直筒子市 " 来说,一条地铁难以形成网络效应,新线可谓及时雨。

与市内交通相比,新线更重要的意义在于——打通广深地铁网络。

根据规划,东莞 1 号线向西将与广州 5 号线、向东与深圳 6 号线支线打通,连通两大一线城市。

目前,广州与佛山已有三条地铁贯通,深圳地铁未来将延伸到惠州,大湾区的跨市地铁网开始全面贯通。

在不远的将来,大湾区将有一条连接" 佛山 - 广州 - 东莞 - 深圳 - 惠州 "5 市的超级地铁网络。

不仅距离最长、连接城市最多,更重要的是所经之处,无一不是城市中心。

四大万亿城市,从西到东," 佛山千灯湖—广州珠江新城—东莞松山湖—深圳科学城 "核心区将会一线直连。

如果加上城际铁路等" 大号地铁 ",以广州为中心,西连佛山、肇庆、清远,东通东莞、深圳、惠州,南接中山、珠海的超级轨道交通网络,正在逐步成形。

超级地铁塑造不只是基建硬联通,更是人流、物流、信息流、资金流、数据流的高度融通。

基建饱和时代,大湾区为何还要建地铁?

过去几年,地铁审批全面收紧,三四线城市 " 地铁梦 " 就此搁浅,就连一二线地铁规划也全面缩水。

究其原因,人口大盘见顶,房地产开发热潮已过,城镇化增长放缓,城市发展从扩张迈向存量时代,大规模建设早已不合时宜。

城区人口密度不足、客流强度过低,大建地铁只会带来无穷无尽的债务负担,收紧审批是务实体现。

然而,这一问题在大湾区尚不存在。

且不说广州、深圳地铁双双迈向 " 千万地铁俱乐部 ",高峰时期人挤人早是常态。

在已开通地铁的 40 多座城市中,客流强度超过 1.0 万人次 / 每日每公里的只有 7 个,深圳、广州一直稳居前三。

对于广深来说,地铁不仅完全没有饱和之忧,反而在中心城区仍有短缺之困,还需继续加码。

广深如此,以广深为中心的大湾区,同样需要更多地铁、城际连通,助力 "1 小时交通圈 " 全面成形。

作为全球经济、产业、人口最高的区域之一,大湾区跨城通勤、商务、产业往来络绎不绝。

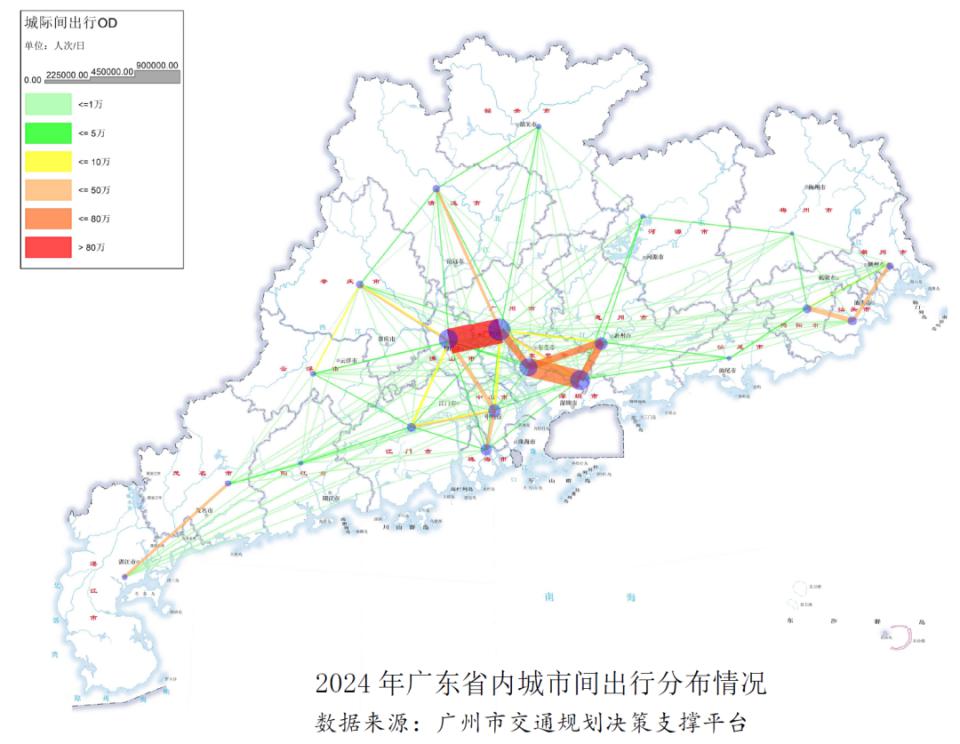

根据最新报告,2024 年,湾区城市间日均出行 721 万人次。

其中,广佛两市间日均出行量 189.6 万人次,深莞之间 133.5 万人次,广莞、广深之间分别为 50.7 万、23 万人次。

这一数字,整体规模高于上海与其周边地区。

一旦深莞、穗莞地铁打通,跨城通勤人次有望再上新台阶。

中国,正在进入 " 跨市地铁 " 时代。

过去的地铁建设,往往局限于一城一地,着眼的是城市内部互连互通。

如今,随着都市圈时代到来,以" 同城化 "为目标,以" 轨道上的都市圈 "为特征,跨市地铁将成为标配。

以 2010 年广佛地铁开通为起点,我国已有多条跨市地铁开通:

上海与苏州、杭州与绍兴、长沙与湘潭、武汉与鄂州、成都与资阳、郑州与许昌 ……

其中,沪苏线是我国首条跨省地铁,可一路从苏州工业园区直抵上海浦东,总长超过 100 公里。

就连北京,也主动向河北" 北三县 " 延伸,穿越燕郊的 22 号线(平谷线)正在建设中,有望 2026 年建成。

而作为领跑者,广州与佛山之间已有 3 条地铁连通,包括城际轨道在内,未来将有 10 多条直连通道。

有没有发现,借助 " 轨道上的都市圈 ",一些原本没有资格的三四线城市,有了 " 曲线 " 建地铁的可能。

根据规定,地铁建设必须满足 GDP 超过 3000 亿元、财政超过 300 亿元、市区人口超过 300 万人等硬性指标,且有客流强度、债务率等要求。

更不用说,自 2021 年以来,国家层面未再审批任何新增城市的首轮地铁规划,三四线城市即使全面达标,也难以获批。

然而,在都市圈规划之下,三四线有了协同落地的可能。

从地铁到市域铁路再到城际铁路,跨市地铁将会层出不穷。

这是大城市借助都市圈 " 软性 " 扩容的机会,也是三四线享受大城市溢出效应的共赢之道。